Jesús, o el combate profético

hasta la muerte

¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?

Si Elías no hubiera huido ante Jezabel, habría muerto. Jesús no huyó... y murió.

La muerte de Jesús es la consecuencia lógica de su compromiso profético; y tanto más lógica cuanto que, a diferencia de Elías, no sólo no huyó, sino que además vivió constantemente en una situación absolutamente natural y vulnerable, rechazando todo mesianismo de fuerza y poderío.

Sin embargo, la fórmula «Jesús murió por nuestros pecados», a pesar de ser revelada y perfectamente verdadera, no deja de ser extremadamente ambigua. Incluso puede resultar tremendamente «mutiladora» de la vida y la acción de Jesús si no se enraíza, ante todo, en la realidad histórica de su combate profético. Por tanto, para recuperar correctamente el sentido de la fórmula «Jesús murió por nuestros pecados», y especialmente para evitar caer en la trampa religiosa del Dios que exige la muerte compensatoria del inocente, hay que comenzar diciendo algo que, en apariencia, es justamente lo contrario: Jesús no murió por nuestros pecados, en el sentido de que tuviera que satisfacer una exigencia formal de Dios; Jesús murió porque llevó hasta las últimas consecuencias su combate profético.

La única manera de escapar al formalismo religioso de la «satisfacción» —un formalismo cuya vacuidad para el pensamiento y para la vida no tardó en ser detectado por la critica— consiste, ante todo, en recuperar el contenido real de la vida de Jesús, con toda su densidad y toda su dinámica de acción, que suscitó la resistencia y, más tarde, el complot y la violencia por parte de sus enemigos.

Esa es la primera etapa que hay que recorrer para reconstruir, desde la fe, el alcance salvífico de la muerte de Jesús. Y ése es también el objeto del presente capítulo. El anterior estudio del ciclo de Elías nos ha proporcionado la clave para circunscribir la acción profética de Jesús, cuya radicalidad tenía necesariamente que llevar al profeta a la muerte.

Dicha clave nos facilita, por tanto, los principales ejes de este nuevo capítulo y nos permite hacer que sean sumamente elocuentes numerosos textos del Evangelio, no a base de analizar todos ellos en detalle, sino de redimensionarlos, ya sea dentro de su propio contexto, ya sea en la línea de nuestro estudio.

1. JESÚS RECHAZA TODO MESIANISMO

DE FUERZA Y PODERÍO

La historia de Elías comenzaba con un desafío dirigido al rey; de este modo, el relato ponía al lector, ya de entrada, en la perspectiva exacta: la de la voluntad de poder por parte del profeta.

El Evangelio —y de manera más explícita en Mateo y en Lucas que en Marcos— abre su relato de la acción profética de Jesús con el episodio de la triple tentación, con lo que también sitúa al lector, ya de entrada, en la perspectiva exacta: la del rechazo de todo mesianismo de fuerza y poderío.

Ese texto de las tentaciones de Jesús suele ser objeto, con demasiada frecuencia, de interpretaciones absolutamente trivializadoras. Tenemos, por una parte, la interpretación infantilizadora, que lo único que saca de este relato es la figura de un Jesús absolutamente impasible que se burla irónicamente de un Satán con cuernos y rabo que gira inútilmente alrededor de él. De todo ello, y subsidiariamente, se deduce la prueba de la divinidad de Jesús y de la existencia del diablo. Tenemos, por otra parte, la lectura moralizante del relato, según la cual Jesús inaugura su vida pública con una predicación escenificada, en la que él mismo actúa de modo pedagógico para ofrecernos un modelo y enseñarnos a resistir a Satán, a sus pompas y a sus obras. Como reacción a estas dos interpretaciones, y gracias a una determinada renovación bíblica, tenemos, por último, la lectura historizante del relato: detrás de las citas del Antiguo Testamento que Jesús y Satán se lanzan mutuamente, podemos reconocer ciertas referencias a los combates sostenidos en el pasado por Israel para llegar a ser definitivamente pueblo de Dios. Allí donde el pueblo había fracasado antaño, incurriendo una y otra vez en la infidelidad a la alianza, allí va a triunfar y a realizar definitivamente la alianza Jesús, jefe y prototipo de Israel, mesías que condensa en sí toda la historia de su pueblo.

Esta tercera interpretación es bastante mejor que las dos primeras; pero, en definitiva, todas ellas producen un mismo efecto: el de trivializar. Mucho combate entre los jefes, mucho Goldorak y mucho mito... Pero todo ello no afecta ni sirve para iluminar la vida real de los hombres de hoy.

En realidad —y así vamos a tratar de descubrirlo—, este relato de las tentaciones, con todo su contexto, pretende presentar al lector a un hombre, Jesús, revelando las dimensiones profundas de su existencia y la significación universal de su acción. Lo que hay que buscar, por tanto, es una lectura existencial que afecte al corazón mismo de la existencia del hombre y no se quede en imágenes infantiles ni en mitos ni en el pasado. De este gran texto de las tentaciones se desprende una auténtica cristología y, por lo tanto, una antropología; pero, dado que el lenguaje evangélico es eminentemente simbólico, hemos de proceder a un delicado trabajo de «puzzle» para descubrirlas.

1. La triple tentación (Lc 4,1-13)

Vamos a atenemos al texto de Lucas, cuyo relato, en su contexto, consta de cuatro partes: el bautismo de Jesús (3,21-22), la genealogía de Jesús (3,23-28), la triple tentación (14,1-13) y el primer acto pastoral de Jesús en Nazaret (14,14-30). Es dentro de todo este conjunto donde hay que leer las tentaciones, a fin de devolverle toda su auténtica dimensión.

Una comparación, aunque sea rápida, con el relato de Mateo resulta muy instructiva, porque permite descubrir los elementos propios de la redacción de Lucas y, a través de ellos, el verdadero sentido que quiere dar a su relato. En líneas generales, las cuatro partes aparecen también en Mateo, pero trabadas de diferente manera que en Lucas. En Mateo, la genealogía aparece al principio mismo del libro y en relación con el problema de los orígenes de Jesús, y trata de demostrar, mediante un juego de 3

x 14 generaciones, que Jesús es hijo de David y de Abraham. En Lucas, la genealogía sufre una doble transformación: por una parte, es puesta en relación con «los comienzos» de Jesús (3,23), con el inicio de su actividad, y se halla, consiguientementé, inserta entre el bautismo y las tentaciones; por otra parte, en lugar de hacer descender a Jesús de Abraham y de David, remonta sus orígenes hasta Adán, concluyendo con esta yuxtaposición tan sumamente llamativa: «hijo de Adán, hijo de Dios» (3,38).Por lo que se refiere a la tercera parte, la de las tentaciones, Lucas ha efectuado otras dos importantes transformaciones: por una parte, ha cambiado el orden de las tentaciones, poniendo la de la montaña en segundo lugar, y la de Jerusalén en tercero; y, por otra, añade al relato de las tres tentaciones un significativo comentario: «Acabado todo género de tentación, el diablo se alejó de él hasta mejor ocasión» (4,13). Este comentario contiene una doble indicación. En primer lugar, Lucas es consciente de que no debe caer en lo anecdótico, en el relato moralizador y edificante. No se trata de tres tentaciones a las que, con un poco más de imaginación, podrían haberse añadido otras cuantas. Se trata de una triple tentación, de

la tentación del «hijo de Adán-hijo de Dios».Por otra parte, Lucas es igualmente consciente de que no debe caer en el mito o en la historia pasada. La tentación habrá de volver en «mejor ocasión»; consiguientemente, el evangelista traza un marco sobre todo el conjunto de la vida de Jesús, y de ese marco extrae lo esencial, la trama, lo que da sentido a todos los acontecimientos intermedios.

De este modo, Lucas manifiesta, pues, una intención sistemática, una búsqueda global, que nos pone en la pista de una lectura existencial: es el problema fundamental del hombre —«hijo de Adán-hijo de Dios»— lo que aquí va a encontrar su solución.

Y por último —y a diferencia de Mateo, que no establece ninguna relación, sino que se limita a consignar que Jesús se retira a Galilea (Mt 4,12)—, Lucas ve en la misión, y muy particularmente en la predicación de Nazaret, el desenlace dinámico de las partes precedentes, como aparece claramente en el relato (4, 14-15); y además establece la relación mediante diversas menciones del Espíritu: el Espíritu desciende primero sobre Jesús (3,22), más tarde le llena (4,1), y por último le hace actuar con su poder (4,14), inaugurando en Nazaret la palabra y la acción profética del Mesías, sobre quien reposa el Espíritu del Señor (4,18).

Lucas, por lo tanto, logra aquí una maravillosa composición cuyo hilo conductor es la constitución dinámica y progresiva de Jesús como Mesías, y cuyo interés concreto consiste en dar a dicho mesianismo un contenido humano, existencial y, por consiguiente, perfectamente

universal y universalmente significativo. Todo hombre, en efecto, es hijo de Adán, y su existencia se inscribe fundamentalmente en esa tensión que es preciso resolver: hijo de Adán-hijo de Dios.

1.1. Deseo y desierto

Las tres primeras partes (el bautismo, con su teofanía; la genealogía, que se remonta hasta Adán; y la triple tentación y el enfrentamiento con Satán) forman juntos una unidad dramática: la humanidad (acto central) se encuentra a caballo y en tensión entre Dios (primer acto) y Satán (tercer acto). En Jesús se revela y se decide ese combate, y de la victoria en el mismo surge el Mesías (cuarto acto).

La unidad entre los tres primeros actos se manifiesta concretamente en el empleo de la noción de «hijo de Dios». Introducida por la palabra teofánica —«Tú eres mi hijo...» (3,22) —, dicha noción reaparece en la cumbre final de la genealogía («hijo de Adán-hijo de Dios»: 3,38) y, por último, sirve de introducción a las tentaciones («Si eres hijo de Dios...».: 4,3.9).

El evangelio no efectúa aquí una reflexión de carácter sustancial que evoque la filiación divina de Jesús

yuxtaponiéndola a su naturaleza humana. Todo el relato, por el contrario, tiende a hacer ver la filiación divina como una plenitud que Jesús debe, a la vez, invertir y realizar en la humanidad. La filiación divina de Jesús (1" acto) es vivida por el hombre Jesús como una plenitud que ha de realizarse a través de opciones humanas concretas (3" acto). Por eso es por lo que (2.° acto) Jesús se encuentra en el centro mismo de la humanidad y de lo que primordialmente se halla en juego para ésta: ¿puede al fin el «hijo de Adán», y por qué caminos, llegar a ser «hijo de Dios»?Ya desde el antiguo relato de Adán y su tentación (Gn 3,lss.), la Biblia ha revelado a Israel que la humanidad se halla habitada por el deseo fundamental de ser «como dioses». Pues bien, es en ese contexto, humano por excelencia, donde surge ahora Jesús, piedra angular del edificio, para inaugurar y revelar a los hijos de Adán los caminos por los que llegar a ser hijos de Dios. Tal es el problema de carácter existencial que el evangelio pone aquí en escena, escogiendo además el lugar ideal para simbolizarlo: el desierto.

La experiencia humana y religiosa de Israel conoce perfectamente, y desde hace mucho tiempo, ese lugar y su eficacia dialéctica sobre el hombre: el desierto revela la fragilidad radical del hombre y, a la vez, exacerba su deseo de superarla. El desierto, por lo tanto, será el lugar de la tentación de Jesús, hijo de Adán, criatura frágil y, sin embargo, transida en lo mejor de sí misma de un deseo ilimitado: ¿qué opción de vida va a tomar?

1.2. Dejarse engendrar por Dios

De hecho, Jesús no llega al desierto completamente solo, sino «conducido por el Espíritu» y «lleno del Espíritu Santo» (4,1). Jesús goza de una considerable ventaja sobre todos los hijos de Adán —de lo contrario, ¿qué utilidad iba a tener para nosotros?—, y esa «ventaja» se describe en la palabra teofánica del primer acto, donde, efectivamente, se apodera de él el Espíritu.

Y el lugar y el momento en que esto se produce son igualmente simbólicos y significativos: «cuando todo el pueblo se había bautizado» (3,21), Jesús acude el último para ser el primer portador de una novedad. Y el evangelista no duda en presentar reunido a todo el pueblo para significar el alcance universal de la revelación que va a seguirse.

Tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado hoy», dice Dios, por medio del Espíritu, a Jesús en medio de todo el pueblo. Esta frase es del Salmo 2,7, donde alude obviamente a la entronización del Mesías.

Pero en el Nuevo Testamento esta expresión divina ha adquirido un sentido más preciso que la hace culminar en la resurrección de Jesús (cf. Hech 13,33, escrito por el propio Lucas, y Heb 1,5 y 5,5). Será en la resurrección de Jesús, por lo tanto, donde Dios acabará de engendrar a su hijo, de hacer de este hijo de Adán el hijo de Dios («constituido Hijo de Dios con poder... por su resurrección de entre los muertos»: Rom 1,4). Estos textos y otros más de Pablo o de autores paulinos (cf. Flp 2,6ss; Heb 5,8s.) se inscriben en esta reflexión de carácter existencial que, lejos de yuxtaponer las dos naturalezas de Jesús, subraya, por el contrario, cómo la filiación divina de Jesús se halla encerrada en su humanidad para constituir progresivamente la plenitud de ésta y hacer realidad su deseo infinito.

Esa es la ventaja que el Espíritu concede a Jesús, el cual conoce a Dios como a su Padre; un padre benévolo y favorable a su deseo que le engendra en la plenitud de la vida. Y, consiguientemente, Jesús se conoce a sí mismo, con toda su fragilidad y con su deseo ilimitado, como alguien que confía y se encuentra seguro delante de Dios y puede vivir su deseo bajo el engendramiento progresivo de Dios, sin tratar inútilmente de camuflar su fragilidad tras la apariencia del poder humano. Pero este conocimiento debe ahora vivirlo Jesús, encarnarlo, hacerlo carne y sangre, acto y palabra, para que se convierta en hecho y revelación y, por tanto, en salvación en la historia. Este conocimiento, esta relación con Dios, no es, pues, más que una ventaja que no elimina la opción ni la tentación ni la lucha.

1.3.

Hacerse a sí mismo mediante el poderEl desierto, la falta de alimento y el hambre son otros tantos símbolos reales de la tensión existencial entre fragilidad y deseo. Y son también el lugar de la tentación y de la opción para Jesús.

Ya sabemos que las tres tentaciones constituyen una sola tentación en tres distintos grados. Como nos lo advierte Lucas en el v. 13, hay una sistemática que descubrir en esta triple escenificación, cuyo conjunto constituye, de manera progresiva,

la tentación del hombre, la tentación de hacer realidad su deseo no desde la aceptación del Dios que engendra, sino por los medios y el poder del propio hombre.Hay un primer grado: cuando se tiene hambre, hay que comer. Es el grado elemental de toda clase de alimentos que ofrece el mundo, simbolizados por el pan. Una vez asegurada esta base, se puede ir más allá en la realización del deseo: hasta la acumulación de las riquezas y del poder que éstas proporcionan. He ahí el objeto de la segunda tentación, con su visión de los reinos de la tierra. Con ayuda de estos medios de poder, el Mesías podrá al fin triunfar plenamente, ser reconocido por todos y, de ese modo, llegar a la cima de su deseo. Y así se habrá hecho verdaderamente «hijo de Dios».

Haciendo un esfuerzo de concisión, podemos decir que la sistemática que constituye la unidad de esta triple tentación conjuga estos tres registros: TENER-PODER-VALER. Pero tal sistemática se ha concretado en la vida de Jesús, cuya tentación, de hecho, tiene por objeto un

mesianismo de poder que Jesús rechaza en cada uno de sus grados.Es importante percibir una vez más el alcance existencial de este relato: ser mesías no es otra cosa, en el fondo, que ser hombre de verdad y, consiguientemente, resolver en verdad la ecuación fragilidad-deseo o hijo de Adán-hijo de Dios. Y luego concretar esta solución en obras y en palabras, a fin de revelarla, poner a los hombres bajo su influjo y, de este modo, salvarlos.

Gracias a la ventaja que posee en el Espíritu, Jesús, en cada uno de los grados de la tentación, sabe dominar su deseo en función del don de Dios. En el primer grado de la tentación (el del alimento, el de todo el «tener» fundamental que permite al hombre sobrevivir) Jesús sabe, con un saber que resume toda la tradición espiritual de Israel (cf. la cita de Dt 8,3), que su deseo está hecho para algo

más que el pan.Cuando la segunda tentación pretende concretar ese «más» en la riqueza y el poder, también sabe Jesús que sólo el don de Dios puede otorgar al hombre ese «más», esa plenitud que podrá satisfacerle. Una vez más, la respuesta de Jesús compendia y culmina la experiencia de Israel (Dt 6,10-13): antaño, Israel no debía olvidar que había sido Yahvé quien le había liberado y le había instalado más tarde en un maravilloso país que le colmaba de dicha; del mismo modo, no hay para el deseo de Jesús plenitud, consumación ni gloria si no es a través del don de Dios.

¡Perfectamente, dice Satán; entonces, seamos religiosos! Y helos ahí, en el alero del Templo de Jerusalén: ya que tiene consigo el poder de Dios, ¡que se tire abajo! Al aterrizar sano y salvo, habrá manifestado su poder mesiánico y se habrá asegurado el éxito con la más clamorosa manifestación de poder religioso: ¿acaso hay algo mejor que un milagro espectacular para convencer a las masas?

La respuesta de Jesús, cita de Dt 6,16, habla de «tentar a Dios», lo cual significa utilizar el poder de Dios en beneficio propio; o más concretamente aún: pretender un poder absoluto invocando el poder de Dios. Es lo que había hecho Elías en el Carmelo y de lo que se lamenta amargamente en el desierto; y justamente esto marca el inicio de su éxodo hacia el Dios diferente.

A diferencia de Elías, Jesús no se engaña y rechaza desde un principio el poder, ya sea en su forma normal de poderío económico-político, ya sea en la forma aún más absoluta del poder religioso. Jesús vivirá su deseo, su «filiación divina», en la fragilidad y en la confianza en Dios que le engendra, pues tal es la

verdad del hombre. Es, pues, en el rechazo del mesianismo de poder donde se encuentra también la verdad del mesías)

2. El retorno de la tentación

(Lc 23,33-49)

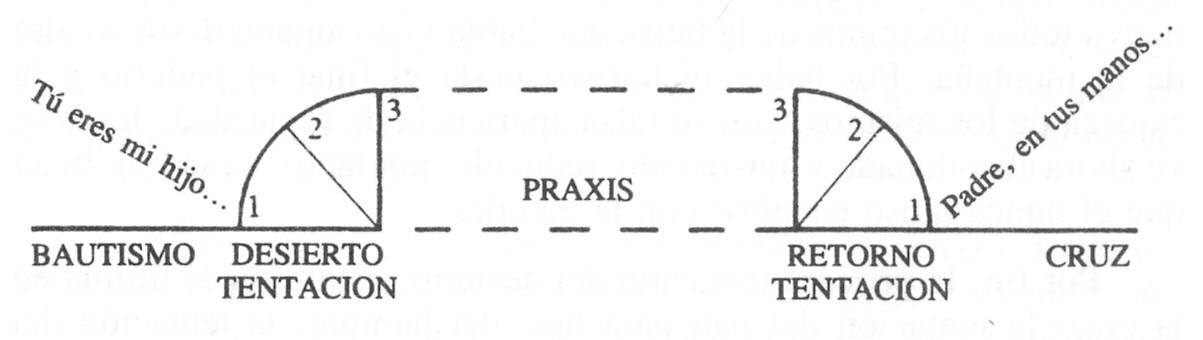

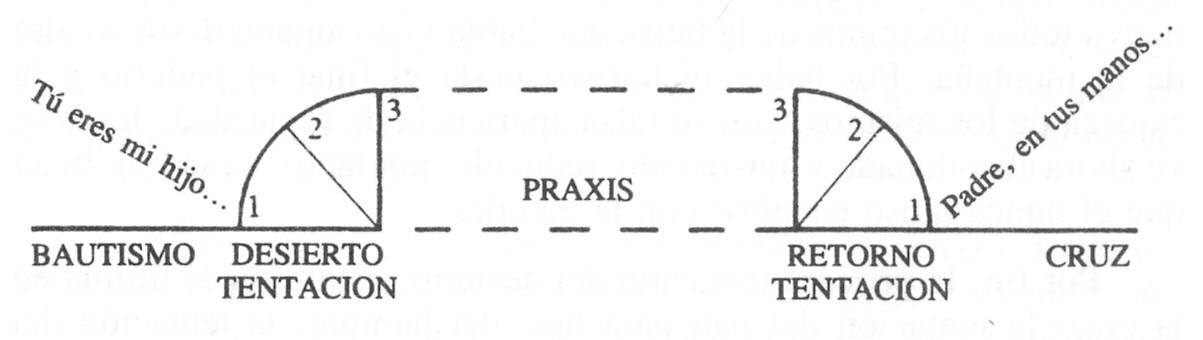

Como anunciara el evangelista, llegada «mejor ocasión» va a producirse el retorno de la tentación, y en la misma triple forma, justamente antes de la muerte de Jesús. De este modo, toda la vida pública de Jesús queda perfectamente enmarcada, y queda además esbozado el eje principal en torno al cual gira dicha vida. La triple tentación en el desierto hacía que la actividad de Jesús se iniciara desvelando su opción fundamental y determinante. La triple tentación en la cruz manifiesta la fidelidad de Jesús hasta el final.

Este segundo momento de tentación forma con el primero una construcción quiástica: 1-2-3 / 1-2-3. En el desierto, la tentación lleva progresivamente la provocación del deseo, en tres sucesivos grados, hasta el valor supremo, el del poder religioso triunfante. En la cruz, la provocación (a través de esos mismos tres grados, pero en orden descendente) va a tratar de reducir al mesías a la nada.

En una repetición de la tercera tentación del desierto, los jefes de Israel se burlan sarcásticamente y constatan el fracaso absoluto de quien, sin embargo, pretendía ser «el mesías de Dios, el elegido» (23,35). Pero Jesús se mantiene inquebrantablemente fiel a su negativa a paliar su fragilidad humana concediendo beligerancia a su deseo de poder religioso; fiel hasta el final a su rechazo del mesianismo de poder. Tanto su fidelidad como su fracaso se expresan en la presencia de los jefes de Israel, cuyas burlas y cuyo triunfo ponen de relieve, una última vez, la crítica y la amenaza que ha significado Jesús para su poder religioso.

Repitiendo igualmente la segunda tentación, los soldados romanos se burlan del rey de los judíos (23,36-38). Ante Jesús se extienden de nuevo todos los reinos de la tierra que había visto antaño desde lo alto de la montaña. Por haber rechazado hasta el final el poderío y la riqueza de los mismos, con su falsa apariencia de seguridad, Jesús se ve ahora abandonado y ajusticiado; reducido, por tanto, a esa fragilidad que él nunca quiso encubrir con la mentira.

Por fin, la primera tentación del desierto resulta ser la última en la cruz: la tentación del pan para huir del hambre, la tentación del alimento necesario para vivir, es ahora la tentación de sobrevivir (23,39-43). ¡Menudo mesías, elegido de Dios, rey de los judíos, de los romanos o de quien sea...! De lo que ahora se trata es de salvar el pellejo; y esta última provocación procede, evidentemente, de quienes comparten su tormento: los otros dos condenados.

Al término de esta triple reducción a cero, Jesús está virtualmente muerto. Es todo lo contrario del triunfo de Elías en el Carmelo. Se produce el mismo enfrentamiento entre «representantes» religiosos y en presencia del mismo pueblo, espectador pasivo y dispuesto a obedecer al más fuerte (cf. 23,35: «Estaba el pueblo mirando...».), pero Jesús rechaza hasta el final el profetismo de poderío, y por eso muere.

Mientras sobre Jesús se desencadena por última vez toda la violencia de los poderes humanos, él se calla, salvo para responder a quien ve más allá de su aparente fracaso y reconoce su señorío futuro: al «buen ladrón», como solemos llamarlo, Jesús le manifiesta lo que ya en el desierto había constituido su fuerza y su ventaja: el conocimiento de Dios, que le engendra, le hace vivir y hace realidad su deseo. Todo lo cual, ahora que ha llegado la «mejor ocasión», adopta la forma concreta del «paraíso» para «hoy» (23,43), para inmediatamente, en cuanto haya pasado este momento y se haya dado este último paso del éxodo.

Y entonces, dando respuesta a las palabras teofánicas del bautismo, en un infinito diálogo que abarca toda la vida de Jesús y todo el cosmos, cuyos elementos se estremecen (23,44), un diálogo que abarca toda la historia de la salvación, cuyo signo más sagrado hasta ese momento (el velo del templo) se rasga (23,45); expresando una vez más la verdad por la que muere —y la verdad de toda aquella vida sólo puede ser gritada, porque es revelación ante la faz de la historia entera—, Jesús dice: «¡Padre, en tus manos pongo mi espíritu!» (23,46).

Según la estructura del Evangelio que hemos hecho ver, esta última palabra de Jesús responde a la palabra que pronuncia Dios en el bautismo: «Tú eres mi hijo; yo mismo te he engendrado hoy» (3,22)

En todos los «hoy» de su vida, Jesús ha conocido la palabra del Padre que engendra y ha optado por anclar en ella su frágil deseo. En el momento del último «hoy», por lo tanto, es en las manos de ese Padre donde pone su «desfalleciente aliento», sabiendo que hoy mismo estará en el paraíso de la resurrección, como el propio Lucas lo revela: «la promesa hecha a los padres la ha cumplido Dios en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el salmo segundo: `Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy'» (Hech 13,33).

Jesús, pues, muere por haber rechazado hasta el final todo mesianismo de poderío, todas las mentiras llamadas «riqueza», «poder» y «éxito», que son las que ocultan al hombre su propia fragilidad y le hacen creerse capaz de hacer realidad por sí mismo su deseo ilimitado. Y si Jesús es rechazado, es porque él puede ser vida y revelación. Jesús, por lo tanto, muere por haber vivido hasta el final la verdad del hombre y de Dios, a saber, que el hombre es un deseo frágil, pero que puede «anclarse» en Dios, que lo engendra incesantemente y que un día lo hará de modo definitivo.

3. El gran combate profético

A partir de una opción tan claramente tomada, es lógico que el gran combate de Jesús sea el que le opone

a los que detentan y administran el poder religioso: los escribas, los fariseos, los sacerdotes y los ancianos.Marcos, que menciona la tentación del desierto sin desarrollar el contenido de la misma, no tarda en insinuarlo cuando, con ocasión de la primera polémica en torno a Jesús, revela el carácter mortal de la mencionada oposición: «...los fariseos se confabularon con los herodianos contre él para ver cómo eliminarlo» (Me 3,6). Históricamente hablando, es probable que haya aquí una aceleración de los acontecimientos, pero que resulta muy significativa.

La clave más fundamental de este conflicto se encuentra, probablemente, en la famosa respuesta de Jesús con ocasión de la gran confrontación mesiánica en Jerusalén: «Devolved al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios» (Lc 20,25). Eso sí: no hay que incurrir en el contrasentido más devastador del pensamiento de Jesús, que sería el pretender hacerle afirmar con esas palabras la existencia de dos poderes, el temporal y el espiritual, y la supremacía de éste sobre aquél por el hecho de emanar directamente de Dios.

Al separar al César de Dios, Jesús desacraliza y desabsolutiza todo poder. El César existe, de acuerdo. Pues bien: que funcione con sus propios servicios, su fiscalidad y demás. Pero que sólo Dios sea absoluto. En cualquier sociedad, sea la que sea, jamás resultará inocuo el reservarle a Dios la pretensión de absoluto y negársela resueltamente a todo poder humano.

Por eso es por lo que la mayor perversión del poder se encuentra en el poder religioso: porque su capacidad de dominio y de aplastamiento del hombre es tanto más grande cuanto que se adjudica en exclusiva el absoluto de Dios. Jesús conoce la hipocresía del poder civil: «Los reyes de las naciones gobiernan como señores absolutos, y los que ejercen la autoridad sobre ellas se hacen llamar bienhechores» (Lc 22,25). Pero fustiga mucho más al poder religioso; basta releer en voz alta las maldiciones que dirige a los «escribas y fariseos hipócritas» (Mt 23,1-7.13-36).

Pero antes de esclarecer este punto exponiendo el contenido concreto del mencionado combate, conviene precisar cuanto antes al lector

—sea de izquierdas o de derechas—, para evitarle cualquier malentendido —tanto de izquierda como de derecha—, que el combate de Jesús no es un combate al estilo de la «izquierda revolucionaria». Todos conocemos a esos movimientos que, con el mismo deseo de poder, se esfuerzan simplemente por derrocar al poder existente para poner en su lugar un poder idénticamente dominador o aún peor.El combate profético de Jesús es diferente, y esta diferencia la desarrolla el capítulo 21 del evangelio de Mateo, donde vemos, en primer lugar, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén y su enérgica actuación en el Templo (1-22); más tarde, ocupando el centro del capítulo, un debate sobre la autoridad de Jesús (23-27); y finalmente, dos parábolas, la de los dos hijos (28-32) y la de los viñadores homicidas (33-46).

Jesús, pues, ha entrado en Jerusalén; pero ha hecho una entrada humilde

(mansuetus: 21,5), optando por un comportamiento y unos signos que, en sí mismos, hablan claramente de revelación de Dios y no de toma del poder. Su propia actuación enérgica en el Templo tiende inequívocamente a convertir a los hombres y sus costumbres, no a incautarse él del sustancioso comercio que en el Templo se practicaba. La actitud de Jesús es clarísima, salvo para quienes se sienten amenazados por ella: los sumos sacerdotes y los ancianos, que se presentan ante él haciendo gala de diplomacia y esforzándose por entablar una negociación. Comienzan por hacer una pregunta jurídica —el derecho, debidamente utilizado, siempre permite hallar una solución—: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad?» Si Jesús responde y reconoce la autoridad de ellos, el revolucionario habrá quedado domeñado; entre quienes aman el poder, la convergencia es siempre más fundamental que las divergencias. El pastel es lo bastante grande, y ya se encontrará un buen trozo para Jesús sin arriesgarse a echar a perder todo el montaje comercial.Pero Jesús no cae en la trampa, sino que habla desde una perspectiva diferente: la del reino de Dios y la conversión para acceder a él. Mediante una pregunta llena de astucia, orienta la discusión hacia la figura de Juan Bautista, el primero que había llamado a la conversión (24,27). Pero el poder religioso, con su pretensión de absoluto, no se convierte, no puede convertirse. Para hacerlo, tendría que cambiar de práctica (tras haber dicho: «No quiero», tendría al fin que haber ido, después de haberse arrepentido: 28-32). El poder no quiere arrepentirse; eso sólo lo hacen sus víctimas preferidas, aquellas a las que el poder religioso, en nombre de la santidad de Dios, más rechaza y condena: los publicanos y las prostitutas. De este modo, la diferencia del combate de Jesús se manifiesta incluso en sus efectos: el poder religioso es desenmascarado en toda su perversidad, y las víctimas, rehabilitadas, acceden al Reino.

En nombre del absoluto, que únicamente corresponde a Dios, Jesús revela, pues, el verdadero modo de funcionamiento del poder religioso, mostrando su absoluta oposición a Dios, de quien, sin embargo, pretende haber recibido su autoridad absoluta. Con lo cual, Jesús se pone en una situación sumamente vulnerable: él no busca el poder ni trata de arrebatarlo —para ello tendría que ser más fuerte que los otros— ni de compartirlo —para ello tendría también que ser más fuerte que los otros—; lo que quiere es convertirlo, y por eso él es más débil y será derrotado. Pero Jesús ya lo sabe, y así lo anuncia abiertamente al final del capítulo (33-46): los constructores desecharán la piedra como inservible; a pesar de lo cual se convertirá en la piedra angular de una nueva construcción: el Reino de Dios.

II. JESÚS PRACTICA UN MESIANISMO HUMANO

El rechazo de toda forma de mesianismo de poderío pone a Jesús, desde el comienzo, en una situación de inferioridad y, por tanto, de vulnerabilidad. Pero ese rechazo no es sino el reverso de una praxis positiva que, a su vez, suscitará muy pronto la creciente hostilidad de quienes administran el poder religioso.

1. Traer la libertad a los oprimidos

Lucas subraya con fuerza esa relación directa entre el rechazo del poderío y la praxis positiva en favor de los oprimidos, como podemos verlo en el texto que reseñábamos más arriba. Después de los tres «cuadros» del bautismo, la genealogía y la triple tentación, Lucas pasa al primer acto de la vida pública de Jesús, que constituye el cuarto «cuadro» de este conjunto: el rechazo del poder, plásticamente expresado en la triple tentación, se traduce inmediatamente en una praxis positiva que es el objeto del último «cuadro». «Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. El iba enseñando en sus sinagogas, y todos le glorificaban» (Lc 4,14ss). Esta «gloria» que todo el mundo le otorga no es, ciertamente, la «gloria» del poder que Satanás le ha ofrecido en la segunda tentación y que Jesús ha rechazado categóricamente. Entonces, ¿de qué gloria se trata? ¿Y cuál es esa enseñanza que le proporciona tal gloria? El «cuadro» de Jesús en Nazaret puede explicarlo: si la triple tentación ha mostrado a Jesús como el que rechaza el poderío —y este primer acercamiento negativo podría dar la imagen de un Jesús timorato, de un hombre que se refugia en Dios para no tener que afrontar la vida real—, su predicación en Nazaret, representativa de su enseñanza en toda Galilea, lo revela como un luchador. Su gloria no consiste sólo en rechazar el poderío, sino además en liberar de él a los oprimidos. He ahí lo que positivamente se ventila en el combate profético de Jesús. Entre los cuatro «cuadros» que, en su conjunto, deben presentar al personaje clave del relato y hacer ver a Jesús al lector, el encadenamiento es perfectamente estricto y conduce al creyente a reconocer en Jesús al liberador: al hombre que, gracias a Dios y a la palabra de éste que lo engendra (primer «cuadro»), y abordando el terreno más íntimo de la humanidad, el de su deseo infinito («hijo de Adán-hijo de Dios»: segundo «cuadro»), rechaza y rehúsa todas las falsas soluciones buscadas en el poderío (tercer «cuadro»), para liberar a aquellos mismos a los que dicho poderío humano utiliza en su propio provecho (cuarto «cuadro»).

«El Espíritu del Señor sobre mí (...) para anunciar a los pobres la buena noticia, proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor» (Le 4,18s).

De la verdad del hombre ante Dios, la verdad de su fragilidad, que sería inútil tratar de camuflar con las mentiras del poderío, de esa verdad por la que ha optado Jesús en la triple tentación, se desprende inmediatamente una praxis consecuente, un combate positivo, un combate hasta la muerte, si es menester (y la muerte, efectivamente, ya anda rondando; basta leer la escena de Nazaret hasta el final: 4,28-30).

2. Hacer de sus discípulos simplemente hijos de

hombre

En realidad, ese mesianismo humano que tratamos de describir rasgo a rasgo, Jesús no desea ejercerlo él solo. Por eso no tarda en incorporar discípulos a la tarea, lo cual nos da ocasión a nosotros para progresar en el descubrimiento de su praxis.

«Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Entonces se acercó un escriba y le dijo: `Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas'. Dícele Jesús: `Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza'.

Otro de sus discípulos le dijo: `Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre'. Dícele Jesús: `Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos'» (Mt 8,18-22).

Antes de entrar en el análisis de este texto, significativo por su rigor, es preciso localizar primero su contexto inmediato. Nuestra perícopa (18-22) va precedida de un breve relato de curaciones (16-17) y seguida del relato de la tempestad calmada (23-27): un doble movimiento, geográfico y moral, une entre sí estos tres relatos. El verso 18 une los dos primeros: «Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla». La muchedumbre de la que se alejan es la misma que aparece en el relato anterior. Pero ¿a quién da Jesús la orden de pasar a la otra orilla? El relato procede como si dicha orden no tuviera aún destinatarios, como si todavía hubiera que crearlos. Pero un poco más adelante, en el verso 23, ya aparecen tales destinatarios: «Jesús subió a la barca

y sus discípulos le siguieron». «Seguir» es la palabra clave de los dos diálogos precedentes: hay allí realmente unos «discípulos» que le «siguen», aunque sea para verse inmediatamente sumidos en el grave peligro de una terrible tempestad. El relato, pues, se desarrolla de tal modo que el lector comprenda que el doble diálogo con Jesús (19-22) representa una función constitutiva de sus discípulos: en adelante, quien quiera ser «discípulo» de Jesús y «seguirle», tendrá que pasar, a su vez, por estos dos diálogos.Pero ¿quién es ese Jesús que se rodea de tal modo de discípulos para que le sigan? También acabamos de verlo: es el que «sana a los enfermos para que se cumpla el oráculo del profeta Isaías: `El tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades'» (16-17).

Esta cita de Isaías resulta sumamente interesante para el texto que estamos examinando, pero también para todo nuestro libro en general. Todos conocemos los cuatro Cantos del Siervo que aparecen en el libro de Isaías (Is 42, lss; 49, lss; 50,4ss; 52,13ss). Todos ellos presentan a un misterioso personaje cuyo sufrimiento y muerte se revelan como portadores de salvación para todo el pueblo. Tales textos fueron de suma importancia para el propio Jesús, y más tarde para los autores del Nuevo Testamento a la hora de reconocer en Jesús al Siervo doliente de Isaías y descubrir, por encima del mero fracaso, el valor salvífico universal de la muerte de Jesús.

Por desgracia, en la ulterior tradición cristiana, la teoría de la «satisfacción» ha ocupado todo el horizonte, y el sufrimiento sustitutivo y compensatorio se ha convertido en el principio fundamental, a la luz del cual han sido leídos todos los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.

Por otra parte, el propio Isaías parecía abundar en este sentido: cuando, precisamente en el oráculo citado por Mateo, dice que «él soportó el castigo que nos trae la paz» (Is 53,5), ¿acaso no está indicándose claramente la vía de la satisfacción?

Sin pretender sobrestimar la fuerza de este argumento, resulta interesante, cuando menos, observar de pasada (y aún habremos de ver otros ejemplos) que Mateo, sin embargo, no sigue en absoluto dicha vía. Para él, Jesús encarna al misterioso «siervo de Dios» de Isaías no mediante una sustitución y compensación formales, sino por poner concretamente su praxis al servicio de la liberación de los oprimidos. Es actuando, interesándose por aquellos a quienes ha maltratado la vida, empleando sus fuerzas en esas zonas de la fragilidad y no en las del poder y —para decirlo de un modo expresivo— curándolas, no contrayéndolas, como «carga con nuestras enfermedades». Del intercambio formal «sufrimientos-pecados», propios de la satisfacción, se pasa a la praxis concreta, lo cual nos permite descubrir a un Jesús humano y real, con todo su espesor histórico.

2.1. Llamada a la diferencia

Tal es el personaje que ahora va a reclutar discípulos para que le sigan precisamente en esa praxis, que consiste, por una parte, en un rechazo del poder y, por otra, en un compromiso con la fragilidad humana y al servicio de la misma. Antaño, Dios había atraído a Elías a Sarepta; ahora atrae Jesús a sus discípulos a «la otra orilla», a una praxis diferente de la de la mayoría, de la de «la muchedumbre»: la praxis del servidor de Dios y de los hombres.

Viene entonces el doble diálogo, cuya importancia como elemento constitutivo del discípulo ya hemos señalado. Dos hombres quieren seguir a Jesús: del primero se nos dice que es un escriba; al segundo se le define únicamente como hijo de su padre. Ambas designaciones, aparentemente vagas e insignificantes, encierran, sin embargo, unas referencias muy precisas. El escriba remite a la gran estructura de poder de la sociedad religiosa, de la que es, a la vez, miembro beneficiario y mecanismo productor. El «hijo de su padre», por su parte, remite a la otra y fundamental estructura de poder: la familia. Para perdurar en su función y en su poder, ambas estructuras utilizan a sus miembros respectivos, los cuales, a la vez que se ven totalmente obligados a servir a la estructura —el escriba ha de servir al poder religioso, y el hijo ha de servir al clan—, también encuentran en ella la seguridad capaz de enmascarar su fragilidad individual. Un escriba o un miembro de una buena familia son alguien, y alguien bastante sólido.

Para el lector que pudiera tener la impresión de que esta intepretación fuerza excesivamente el texto, quisiera señalar aquí, otros dos textos de llamamiento al discipulado que definen también el hecho de

seguir a Jesús por la necesidad de renunciar a esas dos estructuras de poder y de seguridad que son la familia y la sociedad.El primer texto (Mc 3,20-35) nos presenta a Jesús en el momento en que acaba de llamar a los doce discípulos «para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar» (3,14), es decir, para integrarse plenamente en su praxis. ¿Qué sucede entonces y a quién vemos desfilar ante Jesús para tratar de arruinar tal empresa? En primer lugar, a sus parientes, deseosos de reintegrar a Jesús en el clan (3,21 y 31); y más tarde, a los escribas, preocupados por aquella nueva formación, a la que ven como un poder rival (3,22ss). Unirse a Jesús, asumir su forma de vida, significa abandonar la familia y la sociedad en cuanto estructuras de poder, de dominio y de mentira. Pero no se abandonan para quedarse en un orgulloso aislamiento, sino para alcanzar la nueva fraternidad y la nueva libertad de quienes no tienen más que un absoluto: la voluntad de Dios. «Quien cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre» (3,35).

El otro texto es el capítulo 9 del evangelio de Juan, una historia para leer en voz alta, tan solemne como la Pasión, que va progresando a través de unas etapas perfectamente precisas y fatales, hasta que, abandonado por su familia (13-23) y luego rechazado por la sinagoga (24-34), el ciego de nacimiento, una vez curado de su ceguera, se ve finalmente expulsado (v. 34). Privado así de sus dos corazas protectoras —la familia y la sociedad— y abandonado a su fragilidad constitutiva, el hombre está en condiciones de encontrarse con Jesús: de pasar de las tinieblas a la luz (al no ser la ceguera física más que un símbolo, la verdadera ceguera es precisamente la ceguera en la que quedan los fariseos, los administradores del poder religioso, tras del que siguen camuflando su propia fragilidad).

En la «otra orilla» está Jesús, el que desea simplemente ser «hijo del hombre», que se niega a integrarse en el aparato del poder y a procurarse en él un buen lugar, como el escriba. Más libre que las zorras y las aves del cielo, que, sin embargo, tienen guaridas y nidos, Jesús no intenta en modo alguno camuflar su fragilidad de hombre, y por eso su praxis no va a alejarlo de los hombres reales. Por lo que se refiere al clan y a quienes no se atreven a abrir su existencia a horizontes más amplios, esos tales ya están muertos, y es preferible dejarles que se entierren unos a otros.

«Hijo del hombre», el término clave para describir al hombre de la «otra orilla», encierra una significativa ambigüedad. En sí mismo, no significa más que «el hombre que yo soy», un hombre como todos los demás. Pero, en referencia a la visión de Daniel («Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un Hijo de hombre...».: Dn 7,13-14), designa a un ser misterioso, muy próximo a Dios e investido de su poder. Esta ambivalencia es significativa: Jesús quiere ser, esencialmente, un hombre normal que no camufle tras de ninguna mentira su fragilidad de simple «hijo de hombre»; pero esto puede serlo con una libertad total, porque al mismo tiempo se encuentra misteriosamente próximo a Dios e investido de su vida.

Atraer a los discípulos a la «otra orilla» significa, pues, liberarlos de las falaces seguridades del poder (clan y sociedad), y hacer luego de ellos simples hombres que aceptan su propia fragilidad y, al mismo tiempo, descubren que ésta se halla segura junto a Dios, haciéndose capaces en adelante de acceder a la misma praxis de Jesús. Pasar a la otra orilla es una invitación a la verdad, porque el simple ser hijos de hombre —y no ser ya respetables engranajes dentro del clan o de la sociedad— es la única forma de llegar a ser también hijos de Dios y, a la vez, hermanos comprometidos en una praxis fraterna eficaz.

2.2. A riesgo de ser minoría

Siguiendo a Jesús de este modo, se abandonan las seguridades y se somete uno a amenazadoras tempestades (Mt 8,24-27) en las que el único punto estable de referencia sigue siendo Jesús, su llamada, su praxis ejemplar, su ser misterioso. Al margen de Jesús, no es en verdad evidente que deba ser ésa la verdad del hombre. Ser un simple hijo de hombre, optar por una praxis no de búsqueda de poderío y de inserción en las estructuras sólidas, sino de proximidad a los débiles y de liberación, es una opción ante la que tiene serias dudas el propio precursor de Jesús, Juan Bautista, con todos sus discípulos. Es verdad, sin embargo, que la praxis profética de Jesús tenía motivos para decepcionar al Bautista, que compartía con nuestro querido Elías un desmedido amor por el fuego y la venganza brutal del Todopoderoso (cf. Mt 3,7-12).

Es en el capítulo 11 de Mateo donde vemos el encuentro indirecto entre Jesús y su precursor. En los capítulos 5-10, Mateo ha presentado las palabras y las obras de Jesús. Y entonces llega el momento de detenerse a reflexionar para ver el efecto que esa praxis de Jesús produce a su alrededor. Esta es la finalidad de los capítulos 11 y 12.

Mt 11 comienza, pues, con las dudas de Juan Bautista. Pero la respuesta de Jesús es clara: nada le hará desviarse de su modo de actuar; si alguien se escandaliza, peor para él, y dichoso quien sea capaz de comprenderle y seguirle.

«Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Noticia; ¡y dichoso aquel que no se escandalice de mí!» (11,4-6).

Esta respuesta de Jesús es una especie de mosaico de textos de Isaías en los que también hay alusiones al «siervo de Dios». Manteniendo firmemente inalterable su «rechazo al poder» y su «compromiso en favor de los pobres e insignificantes», Jesús sabe que está cumpliendo no sólo los oráculos, sino también la propia praxis de los profetas veterotestamentarios.

Por desgracia, en torno a Jesús no se percibe esta continuidad (Mt 11,16-19). Como niños malhumorados que hacen ascos a todos los juegos que se les proponen, la gente se las ha ingeniado para rechazar a Juan, por excesivamente duro, y a Jesús, por demasiado humano. Pero el reproche que se le hace a Jesús demuestra que, si la gente no se entusiasma, es porque no ha comprendido debidamente su praxis de hijo de hombre, de hombre normal y fraterno: «Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: `Ahí tenéis a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores'» (11,19).

Para satisfacción a las masas (o a Juan Bautista, que, lleno de dudas, padece prisión y no tardará en padecer el martirio), Jesús habría tenido que representar el papel de unificador popular y poderoso; pero no es ése el estilo de Dios, que no tiene necesidad alguna de apoyarse en una mayoría favorable: «La Sabiduría se ha acreditado por sus obras» (11,19). Jesús, pues, no habrá de congregar a las ciudades importantes de la ribera del lago (11,20-24), sino que, al igual que el propio Padre, se contentará con un «Resto» de «pequeños», a quienes el Padre, en su sabiduría, atrae hacia Jesús mediante revelación (11,25-27) —no son reclutados, pues, por la fuerza ni por el interés— y a quienes Jesús, con su praxis concreta, libera del dominio del poder religioso (28-30). Liberar a los que «penan bajo el peso de la carga»: he ahí la obra de la Sabiduría, que se justifica por sí misma.

3. Ejercer un poder en favor del hombre concreto

Esta diferente praxis de Jesús, con su rechazo del poderío y su opción de permanecer débil con los débiles y actuar en favor de ellos, este mesianismo humano por el que opta Jesús y al que atrae resueltamente a sus discípulos, es preciso definirlo aún con mayor precisión aludiendo a su criterio esencial: la promoción real del hombre concreto, alejando de su dominio al hombre dominador y liberando al hombre dominado.

3.1. Jesús y el poder

Ya hemos dicho que Jesús no funciona conforme a la clásica alternativa entre derecha e izquierda, criticando las mentiras y la violencia del poder establecido para arruinarlo, ocupar su lugar y ejercer un poder idéntico, cuando no peor. Y si Jesús no es del tipo de «izquierda revolucionaria», tampoco es del tipo de «derecha reformista». Jesús no imagina un mundo en el que el poder, definido en lo sucesivo por principios cristianos, pretendiera hacer realidad un orden perfecto, una «cristiandad» perfectamente regida por sus santísimos sacerdotes y sus cristianísimos reyes. Estas ilusiones se han dado y siguen dándose en la tradición cristiana. Otros, convertidos a un mayor realismo por la experiencia de la historia, esperan para el futuro escatológico la realización de semejante Reino universal, una especie de mundo inconmoviblemente establecido en el bienestar universal bajo la dirección de una ONU del amor.

Pero no por el hecho de no encuadrarse en la izquierda revolucionaria ni en la derecha reformista puede considerarse a Jesús un ingenuo apolítico que imagine un mundo falto de poder y que funcione en la pura fraternidad, a la luz del amor divino. De hecho, semejante ingenuidad ocultaría un enorme miedo a la vida y, lo que es peor, una complicidad objetiva con cualesquiera dominaciones objetivas, a las que se dejaría desarrollarse sin resistencia alguna. Toda la vida Jesús, toda su arriesgada lucha, llevada a sus últimas consecuencias, lo demuestra: Jesús no es ningún soñador descomprometido.

Puesto en parábola, es la imagen del fermento y la masa, parábola del Reino (Mt 13,33), la que nos pone en la pista de la postura de Jesús ante el poder:

«El Reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó toda la masa».

La relación fermento-masa es doblemente significativa. En primer lugar, la masa está ahí y es un hecho (no es imaginable una artesa llena exclusivamente de fermento). En segundo lugar, el fermento actúa en la masa como un principio diferente, minoritario pero sumamente activo.

A lo largo de toda su evolución histórica, el mundo de los hombres sigue siendo una formidable masa de deseos y poderes. Aventuremos un juego de palabras: el mundo sigue estando «en la artesa». Le son constantemente necesarias unas estructuras de poder. Por otra parte, el poder existe por doquier y necesariamente: desde el momento en que abro la boca estoy ejerciendo un poder. Y Dios abrió la boca de manera constante y enérgica.

Pero Jesús sabe también que el ejercicio del poder, por necesario que sea, es peligroso, porque tiende a absolutizarse en beneficio de quienes lo detentan. Y Jesús sabe, además, que esta tendencia es especialmente fuerte en el poder religioso —para él simbolizado en la sinagoga y en el Templo—, porque el poder religioso puede invocar la garantía absoluta del Todopoderoso.

Y si así es la masa, el fermento que el Evangelio introduce en ella a todo lo largo de la historia constituirá una contra-tendencia: el recuerdo constante, mediante la palabra y la acción, de que sólo Dios es absoluto, y de que ningún poder humano lo es, sino que, por el contrario, debe referirse constantemente al absoluto de Dios. Lo cual significa, concretamente, que debe referirse siempre al hombre concreto,

a la eficacia real del poder sobre el hombre concreto. No hay ingenuidad alguna en Jesús, ni porque oscile maniqueamente entre derecha e izquierda, ni porque rechace, de un modo igualmente maniqueo, el poder. Lo que sí hay en Jesús es una visión muy lúcida y muy crítica del funcionamiento real de la historia y un proyecto tenaz, ofrecido a todos los hombres de buena voluntad, de luchar contra la fatalidad de los deseos y los poderes y, de ese modo, hacer ya presente y eficaz el Reino de Dios por venir. Todo cuanto, más adelante, digamos acerca del «Resto» y su misión de ser aquí y allá un antimodelo del mundo y sus poderes, confirmará más el presente análisis.Esta puntualización es de suma importancia para no caer (ni recaer) en la desastrosa actitud hecha de suficiencia cristiana y de antisemitismo. Es verdad que Jesús se vio violentamente enfrentado a la Sinagoga y a sus distintos jefes; ésta es una verdad histórica. Pero ello no debe significar, en modo alguno, que a partir de entonces la Sinagoga represente a la religión con todos sus errores, y que las Iglesias cristianas posean desde aquel momento el monopolio de la fe y de todas sus virtudes. En realidad, el Evangelio es para la Iglesia —como para todo hombre o institución que pretenda inspirarse en él—un instrumento no de autosuficiencia, sino de crítica constante de su propia praxis. Nociones como las de «fariseos», «jefes», «sinagoga», «judíos» (sobre todo en Juan), o como las de «resto», «discípulos», etc., no son para el Evangelio meras entidades históricas, definitivamente localizadas y petrificadas. A través de situaciones históricas pasadas, lo que hace más bien el Evangelio es deducir valores simbólicos, parámetros absolutos, al servicio de un discernimiento que hay que rehacer constantemente, sea cual sea la institución religiosa a la que se pertenezca. Tendremos ocasión de volver sobre ello en este mismo capítulo y cuando saquemos las conclusiones a propósito de la Iglesia.

3.2

«El sábado es para el hombre...»La contra-tendencia que Jesús inaugura encuentra su expresión más lapidaria en la célebre frase: «El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado». Si observamos esta afirmación en Mc 2,27 y su contexto (2,1-36), veremos claramente que, de hecho, no se trata únicamente del sábado, sino del perdón, de la acogida de los pecadores, del ayuno, de la sinagoga..., en suma: de toda la existencia de la comunidad; o, dicho de otra manera —y dado que nos hallamos ante una creciente polémica con las autoridades religiosas—, de lo que se trata es del ejercicio del poder religioso, al que Jesús niega todo carácter absoluto (el hombre no es para el poder religioso), asignándole su criterio absoluto (el poder religioso es para el hombre).

Si únicamente se tratara de Dios y de discurrir acerca de sus perfecciones, probablemente no habría nada que opusiera a Jesús y a los fariseos, hombres todos de Dios. Es en el ejercicio concreto del poder donde van a discrepar mortalmente. En nombre de Dios; Jesús ejerce un poder en favor del hombre concreto; en nombre de ese mismo Dios, los jefes de la sinagoga ejercen su poder en favor de sí mismos, en beneficio de su dominio y de la perpetuación del mismo, despreciando o rechazando al hombre concreto. Es en la práctica, de la que Marcos cita sucesivamente cinco ejemplos concretos, donde Jesús desvela su diferencia y hace cristalizar su combate profético, que mantendrá hasta la muerte.

Desde el primer acto (2,1-12), que se desarrolla en torno al perdón y a la curación de un paralítico, aparece ya lo que constituye el nudo mismo del drama, el

poder en la tierra: «...para que sepáis que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados...». (2,10). El enfrentamiento no se produce, pues, en el terreno de la teoría general sobre la misericordia divina, sino más bien en la práctica concreta, en el ejercicio del poder religioso que de ella se deduce.El segundo acto (13,17) comienza como la vocación de Leví, que desencadena la llegada de todo un mundo imposible de recaudadores de impuestos y pecadores, y acaba con el reproche dirigido a Jesús por comer con ese tipo de gente.

Debemos saber que la palabra «pecadores» designa, simplemente, a toda esa masa de gente paupérrima, a todo ese proletariado cuyas condiciones de vida hacían imposible la observancia de las reglas de la pureza, con todas las abluciones rituales que había que hacer antes de comer y al regresar del mercado, con todas las manchas que había que evitar, etc. Cuanto más se descendía en la escala social y, consiguientemente, en la falta de comodidades domésticas, más inevitablemente se hundía uno en el pecado. En lo más bajo de dicha escala se hallaban los pastores, que llevaban una vida nómada con sus ganados y que estaban condenados a la impureza; pues bien, es a ellos a quienes Lucas (2,8) hace llegar la primera noticia de la salvación.

En cuanto a los recaudadores de impuestos, no se les reprochaba tanto su actividad cuanto la impureza que inevitablemente contraían al contacto con aquellos paganos romanos.

En principio, la autoridad religiosa es la encargada de hacer que la santidad de Dios irradie en medio del pueblo para constituirlo en pueblo santo de Dios. Pero, en el ejercicio real de.dicho poder, los jefes de la sinagoga

rechazan de hecho, y en nombre de Dios, a todos cuantos no responden a sus propias exigencias. Frente a este proceder, Jesús come con ellos; y si tenemos en cuenta la importancia de la comida en relación con la pureza ritual exigida, podremos calcular la enorme dosis de «diferencia» y de provocación que conlleva esta práctica de Jesús.No nos engañemos: no se trata de divergencias secundarias —lavarse o no lavarse— que únicamente la mezquindad y testarudez de los fariseos habría exacerbado al extremo de hacer de ellas causa de enfrentamiento mortal. Lo que se ventila es objetivamente de enorme importancia: el no respetar la más mínima regla de pureza acarrea la impureza ritual, y ésta provoca la exclusión del culto y la prohibición de acercarse a Dios. En definitiva, se trata nada menos que del rostro de Dios, revelado o desfigurado en uno u otro proceder. La práctica del poder religioso revela un dios cuya santidad practica el rechazo, y cuya condena se refleja perfectamente en las diferencias sociales: cuanto más pequeño y más pobre se es, mayor es el rechazo. La práctica de Jesús, que quebranta abierta y públicamente la ley de la pureza, tiende, por el contrario, a acreditar a un Dios diferente, un Dios cuya santidad practica la acogida y la santificación, comenzando por los más oprimidos y rechazados: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores».

Y después de esta gente «del exterior», los «pecadores» rechazados y condenados, nos encontramos en el tercer acto con la gente «del interior», con los «discípulos», para quienes la estructura religiosa establece unos actos de santificación —en este caso el ayuno (2,18ss)—cuya eficacia real consiste en organizarlos en castas. Hay tres clases de discípulos: los de los fariseos, los de Juan y los de Jesús. La práctica religiosa sirve, de este modo, para identificar y reunir a los miembros de la casta, a la vez que para rechazar a quienes se pliegan a dicha práctica. El acto religioso (ayunar, orar, etc.) se ha convertido en un acto de poder, porque su referencia ya no es un Dios a quien se busca «en lo secreto» (cf. Mt 6,4.6.18), sino la actualización y la manifestación de la casta, de uno mismo como miembro respetable de la casta («para ser vistos de los hombres»: Mt 6,5), a la vez que el desprecio y el rechazo de los «otros».

Ahora bien, resulta que Jesús se «desmarca» por partida doble: no sólo come con los «otros», en lugar de rechazarlos, sino que además no organiza nada especial con los «suyos». Con su praxis diferente, que no pasa inadvertida, Jesús sabotea, pues, todo el sistema de poder religioso en su doble funcionamiento de identificación interna y de condena externa. Por eso le conminan a que, si pretende ser alguien en el mundo religioso, se avenga a funcionar como todo el mundo. Y Jesús responde que él piensa y actúa de una manera tan diferente que hace imposible cualquier compromiso: «no se echa vino nuevo en odres viejos» (Mt 9,17).

Y, dado que la diferencia no puede ser más claramente afirmada y practicada, ha llegado el momento de que el relato la mencione explícitamente. La referencia de Jesús que da origen a toda la diferencia es el hombre concreto: «el sábado ha sido hecho

para el hombre» (2,27). Ahora ya han quedado unidos los dos polos del drama del poder: en el primer acto se había partido de Dios —«¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?»: 2,7—, y en el cuarto acto se ha llegado al hombre concreto. Entre estos dos términos extremos se encuentra el poder religioso, el «poder en la tierra». Pero ¿cuál es y cómo se ejerce?Para Jesús y para su manera de proceder, no se puede revelar a Dios como una fuerza salvífica —una fuerza en favor del hombre—y organizar en su nombre un poder religioso que rechace a ese mismo hombre. Su referencia absoluta en el ejercicio del poder no es el respeto a la estructura establecida —lo permitido y lo prohibido, cuya pieza clave sería el sábado— ni la perpetuación del poder que la impone. El absoluto es lo que es el hombre concreto (no el hombre pensado por la estructura religiosa para que sea instrumento dócil de su poder, sino el hombre real y concreto). En el ejercicio de su poder religioso, la sinagoga utiliza en su exclusivo beneficio ambos términos de la realidad: utiliza a Dios para absolutizar su poder, y al hombre para ejercerlo. Jesús, por el contrario, ejerce un poder de mediación perfecta entre Dios y el hombre concreto: la pasión por Dios es inseparable, en él, de la pasión por el hombre concreto, porque ésta es también la pasión de Dios.

Para tratar de expresar en términos precisos la distinción que aquí se esboza, y para evitar todo malentendido anarquista, hablamos, pues, por una parte, del «poder religioso» y, por otra, del «servicio de la revelación». El término teológico tradicional es el de «ministerio», que significa «servicio».

La sinagoga, representante del «poder religioso», se aprovecha de su posición mediadora para adquirir poder sobre el hombre en nombre de Dios. Por su parte, Jesús revela e inaugura el «servicio de la revelación», y su papel mediador se atiene escrupulosamente a ser prolongación de Dios y de su benevolencia para con el hombre.

Es esta diferencia radical y concreta la que aparece en el quinto acto (3,1-6), en plena sinagoga, donde se halla presente la referencia absoluta de la praxis de Jesús: un hombre enfermo, el cual se encuentra en alguna parte de la sinagoga, y Jesús lo coloca en el centro, su verdadero lugar. Ante el poder incontestable de los jefes, nadie se atreve a moverse y todos guardan silencio, dando muestras de su «dureza de corazón» (expresión bíblica para designar al hombre que se ha hecho incapaz de percibir el estilo de Dios y de acceder a él). El poder, por lo tanto, ejerce una función no de mediación y de «circulación» entre Dios y el hombre, sino de bloqueo y de autogestión; Mt 23,13 lo describe perfectamente: «Cerráis a los hombres el Reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis; y a los que querrían entrar no se lo permitís».

Con un simple gesto que cura a aquel hombre, Jesús acaba de negar su sometimiento al poder religioso, a la vez que afirma su mesianismo humano y su praxis mediadora entre Dios y el hombre concreto, lo cual constituye una abierta agresión al sitema establecido. Jesús revela que el poder religioso no se ejerce únicamente para olvidar y despreciar al hombre, sino también para someter al hombre en orden a conservar la propia posición; su referencia absoluta no es, pues, ni Dios ni el hombre, sino su propia perpetuación. La consecuencia lógica y que confirma todo lo dicho es que los fariseos, espirituales puros, se confabulan con los herodianos, políticos puros, para eliminar a Jesús (3,6).

Ante tales amenazas, Jesús podría haber retrocedido; pero no lo hará y, consiguientemente, morirá por haber practicado hasta el final un mesianismo humano, por haberse negado hasta el final a someterse al poder, y especialmente al poder religioso.

En un estilo totalmente diferente, el evangelio de Juan llega al mismo diagnóstico con respecto a la oposición mortal que suscita Jesús con su praxis diferente: «Vosotros aceptáis la gloria unos de otros (...) y no buscáis la gloria que viene de solo Dios» (Jn 5,44). A quien Jesús se dirige es a los judíos, es decir, a una sociedad y una organización religiosas en las que, sin embargo, Juan no ve más que un sub-género de la gran estructura enemiga de Dios y de Jesús: el «mundo». Sinagoga y mundo tienen, pues, un rostro común: son organizaciones de poder, jerarquías constitutivas de poderío, y mediante su integración en estas «castas», sea al nivel que sea, los hombres pueden ocultar su propia fragilidad humana, «se dan gloria unos a otros». Pero toda esta construcción no es más que mentira y extravío, callejón sin salida, en tanto que el camino de la verdad sería, para el hombre, reconocer su propia fragilidad y quedar a expensas de la única gloria que le es posible: la que viene de Dios.

III. JESÚS REVELA UN DIOS DIFERENTE

A ese Dios que se resiste a las falaces construcciones del poderío humano, a ese Dios «suave brisa», Elías sólo pudo reconocerlo al final de un largo drama; pero así se fundaba la gran tradición profética que une a Dios, el rechazo del poderío y la solicitud por el oprimido en una verdad inseparable. Una tradición que tiene su broche de oro en Jesús.

Pero que no se deje engañar el lector por esta reflexión acerca del poder y acerca de la praxis concreta de Jesús: Jesús no se diluye en lo social; pero tampoco se diluye en Dios. Jesús realiza perfectamente la síntesis profética, que quiere que la pasión por Dios sea inseparable de la pasión por el hombre (concreto), porque el profeta se encuentra habitado por la pasión de Dios, y ese Dios busca una alianza viva con el hombre; y en un alianza viva, la verdad o la mentira de una parte repercute inmediatamente en la otra. En su búsqueda de la verdad, el profeta se encuentra tanto con quienes detentan el poder falaz (a los que hay que convertir) como con quienes son víctimas de la dominación (a los que hay que liberar). Y en ambas cosas, lo que está en juego es la misma verdad de Dios.

1. Dios de misericordia, no de sacrificio

Una comparación entre los tres textos sinópticos que refieren el episodio de las espinas arrancadas en sábado puede resultar aquí sumamente instructiva y hacernos ver no sólo las diferencias entre los evangelios, dentro de su complementariedad, sino también la maravillosa síntesis de la praxis de Jesús.

Lo que

Lucas retiene como significativo de este episodio es la pretensión formal de Jesús de socavar con su acción el sistema religioso: «El Hijo del hombre es señor del sábado» (6,5).Marcos, como ya hemos visto, aprovecha la polémica para dar a la acción de Jesús su referencia absoluta como criterio de ejercicio: «El sábado ha sido instituido para el hombre» (2,27).

Mateo, finalmente, pone la acción de Jesús en relación con su fuente absoluta como criterio de revelación: «Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de `Misericordia quiero, que no sacrificio', no condenaríais a los que no tienen culpa» (12,7).

Las dos praxis se oponen (Lc), no sólo al nivel del ejercicio, por el desprecio o por la solicitud para con el hombre concreto (Mc), sino desde el punto de vista de la fuente, por la revelación concreta de un dios desfigurado o del verdadero Dios, «el Dios de la misericordia y no del sacrificio». La íntima articulación entre el sentido de Dios y la práctica real se afirma con toda claridad, pero el revelarla resulta mortal: «los fariseos se confabularon contra él para ver cómo eliminarlo» (Mt 12,14). Mortal para el poder religioso, que se ve privado de su base absoluta (el poder de Dios) y cuya reacción no puede ser otra que la condena a muerte del revelador.

Digamos, por tercera vez, que Jesús no va a morir en virtud de un sitema penal de compensación y reparación formal por los pecados; Jesús va a morir

por haber insistido hasta el final en revelar a Dios como diferente y por haberlo hecho con una praxis diferente de la del poder religioso, haciéndose cercano y liberador del hombre concreto y, al mismo tiempo, desenmascarando al poder religioso como una instancia de dominación, ajena a Dios y enemiga del hombre.

2. Dos praxis mortalmente enfrentadas

Tal es el telón de fondo de todo el Evangelio. Y como es realmente imposible examinarlo ahora de modo exhaustivo, vamos a fijamos en algunas de las escenas más significativas de esa reveladora articulación entre el verdadero Dios y la praxis real de los hombres de Dios. Y vamos a tomarlas de Lucas, para quien la revelación de la misericordia universal de Dios constituye un eje prioritario.

Las tres parábolas llamadas «de la misericordia» (Lc 15: la oveja, la moneda y el hijo recuperados) sólo pueden comprenderse debidamente si no se olvida que cada una de ellas viene enmarcada por la introducción del capítulo:

«Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: `Este acoge a los pecadores y come con ellos'» (15,1-2).

Se trata de hombres de Dios que se enfrentan a propósito de sendas praxis totalmente diferentes. Para los administradores del poder religioso, Jesús quebranta voluntaria y gravemente la ley de pureza, enfrentándose, consiguientemente, a la santidad de Dios e incapacitándose para todo acto cultual. Para Jesús, por el contrario, es esa misma santidad de Dios la que inspira su praxis; pero él conoce a Dios no como el Santo que rechaza y condena, sino como el Santo que atrae a sí y se regocija con la vuelta (del pródigo). Toda teoría sobre Dios que no pase por lo concreto de una praxis consecuente no es más que teoría, por muy hermosa que sea; la praxis revela a Dios con mucha mayor eficacia que la teoría.

Y así, presentando unos comportamientos humanos evidentes, Jesús, mediante las tres parábolas, va a esforzarse por «convertir» el sentido de Dios que tienen sus oponentes y que está en la base de su praxis. El hombre que ha perdido una oveja, la mujer que ha perdido una moneda de plata y el padre que ha perdido a su hijo hacen todo lo posible por recuperarlos; y una vez que lo han conseguido, se regocijan e invitan a sus amigos a participar de su alegría. Efectivamente, el estribillo de las tres parábolas es:

«Alegraos conmigo, porque he recuperado mi oveja, mi moneda, a mi hijo...» (Lc 15,6.9.24.32). Dios procede de la misma manera, y quienes son sus amigos y le conocen bien no pueden sino insertar su práctica en y para esa alegría de Dios. Si, como el hijo mayor de la tercera parábola, se quedan petrificados en sus propios méritos y en su superioridad, encerrados en su triste y mezquino espíritu de casta, religiosos puros y duros que no conocen más que el desprecio y la condena, entonces es que, a pesar de sus pretensiones profesionales, no conocen a Dios.Otro importante parámetro de la existencia humana: el dinero, instrumento y signo del poder y de toda empresa de dominación, incluida la religiosa. También aquí queda de manifiesto la articulación entre sentido de Dios y práctica real:

«Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que amaban las riquezas, y se burlaban de él. Y les dijo: `Vosotros sois los que os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones; porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios'» (Lc 16,14-15).

¡No son palabras que auguren una larga vida para quien las pronuncia! Criticar una conducta que también critica la mayoría de la gente... ¡pase! Pero atacar algo que es objeto de general consenso, emprenderla contra el poder y sus signos, que todo el mundo respeta, enemistarse con la superioridad reconocida por los hombres, y hacerlo

además en nombre del Dios diferente... ¡todo eso es llevar la misión de revelador de Dios a unos extremos de auténtica temeridad!Fijémonos, por último, en la parábola del fariseo y el publicano, que nos hace ver el origen secreto de esas diferencias de comportamiento. La parábola —y esto es algo que no debe olvidarse— se dirige «a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás» (Lc 18,9). He ahí, pues, un primer proceder, del que conviene sacar en limpio que la pretensión de ser justo va inseparablemente unida al desprecio por los demás. Se trata, pues, de una pretensión de poder y dominación.

El otro proceder es el del publicano, que no oculta su fragilidad tras poder alguno ni pretensión alguna de dominación, sino que «realiza la verdad», la verdad de su fragilidad reconocida, accediendo así al reconocimiento de la verdad de Dios: Dios «justifica» a aquellos a quienes «desprecian» los detentadores del poder religioso. El publicano jamás será «justo» (ello le convertiría en «despreciador» de los demás), sino «justificado», alguien que no

posee su «justicia», su plenitud de existencia, sino que la recibe de Dios.Conviene traducir la fórmula semítica final. Tras la forma pasiva de ambas fórmulas («será humillado»-«será ensalzado») se oculta a Dios, a quien se evita nombrar. El hombre que se ensalza a sí mismo es, pues, el que oculta la verdad de su fragilidad tras el comportamiento prepotente, y Dios lo desenmascarará. El hombre que se humilla es el que reconoce y no oculta su fragilidad, y Dios se le revela como el que le libera de dicha fragilidad.

Hay, pues, dos praxis mortalmente enfrentadas, una de las cuales desfigura y la otra revela constantemente a Dios.

Tenemos, por una parte, la praxis del poder religioso, ordenada al poderío y a la dominación. Un poder que oculta su propia fragilidad, que se pretende «justo», que se reviste de superioridad con ayuda de todos los signos reconocidos como tales, que se defiende a cualquier precio, que organiza y mantiene un sistema de dominación de los demás por medio de las leyes, que se agrupa en castas jerárquicas que destilan autosuficiencia y desprecio, y que, finalmente, proyecta sobre todo ello la justificación absoluta que confiere el poder terrible de la santidad de Dios. En el corazón mismo de esta praxis reina el Dios del fuego, el Dios del sacrificio.

Por otra parte, tenemos la praxis de Jesús con sus discípulos: un servicio que en modo alguno se organiza como estructura de poderío y dominación. Una praxis orientada fundamentalmente a liberar a los oprimidos, pero también a convertir a los opresores. Una praxis hecha de sencillez, de cercanía, de ayuda fraterna, de comida compartida (podrá parecer irrelevante, pero el compartir la comida es un acto importante, eficaz y provocativo de la praxis profética de Jesús). Sorprendente y provocador es también el comportamiento de Jesús con las mujeres. Elías tuvo que ser enviado a la viuda de Sarepta para bajar de las nubes del poder y encontrarse con la vida real en la que se manifiesta el Dios verdadero. Jesús lo hace de modo espontáneo y natural, porque en su entorno inmediato hay mujeres (lo cual resulta excepcional para la cultura de su tiempo), a las que incluso se nombra inmediatamente a continuación de los Doce (Lc 8, 1-3). Y justamente porque éstas no se sienten

a priori juzgadas ni rechazadas por Jesús, es por lo que se atreven —como es el caso de la pecadora de Lc 7,36-50— a acercarse a él, en quien encuentran a alguien que las valora y las libera.Jesús, pues, se reconoce frágil con los frágiles, con quienes no hace otra cosa más que establecer una relación de amistad y de ayuda mutua. Y en el corazón de este proceder, habitándolo plenamente, se revela el Dios de la brisa suave, el Dios de la misericordia: el Dios diferente, por ser amigo de la debilidad humana, a la que se goza en atraer hasta el objeto del deseo infinito que él mismo ha depositado en ella.

Revelar en la práctica, de manera enérgica y hasta el final esta «diferencia» es una empresa que ya había llevado a muchos profetas a la muerte y que hará otro tanto con Jesús.

3. Jesús, ¿víctima o profeta?

En un primer momento, Jesús había emprendido una considerable actividad de predicación popular en Galilea. Pero esta actividad no tardó en «chirriar», y no por culpa de Jesús, sino más bien por la progresiva presión de la expectativa popular, que trata de hacerle desempeñar a Jesús un papel que no le conviene en lo más mínimo: el papel de un poderoso agrupador y catalizador del pueblo. Para eludirlo y mantener la autenticidad de su acción profética, Jesús va a verse obligado a cambiar de rumbo en su estrategia pastoral.

Este viraje, decisivo para la suerte de Jesús, aparece en los evangelios en relación con la multiplicación de los panes. Apenas había terminado aquella gran comida, en la que habían participado cinco mil personas, cuando

«inmediatamente obligó Jesús a sus discípulos a subirse a la barca y a ir por delante a Betsaida, mientras él despedía a la gente» (Mc 6,45; Mt 14,22). ¿Qué es lo que ha ocurrido, que desencadena de pronto una especie de pánico en Jesús, el cual prácticamente obliga a los discípulos a huir, mientras él busca refugio en la oración, a solas en el monte? (Mc 6,46; Mt 14,23).Esta sorprendente observación de los evangelistas encuentra su explicación en Jn 6,14ss.: «Al ver la gente la señal que había realizado, decía: `Este es sin duda el

Profeta que iba a venir al mundo'. Pero Jesús, sabiendo que iban a intentar hacerle rey por la fuerza, huyó de nuevo al monte el solo». Las tres palabras que hemos subrayado en el texto delimitan la peligrosa tensión en la que el signo de la multiplicación de los panes ha terminado precipitando a Jesús. Para Juan, el «saber» de Jesús designa su conciencia mesiánica, que le permite emitir un juicio perfectamente lúcido en relación a todos los hombres y a todas las situaciones. Jesús «sabe», pues, que su papel profético se desliza irresistiblemente, en el deseo de las multitudes, hacia una acción de poderío: quieren hacerle rey.Imagínese la alegría de Elías si, tras el gran signo realizado en el Carmelo, el pueblo le hubiera hecho rey...: ¡habría entrado en Yizreel no por delante de la carroza real, sino subido en ella! Pero Jesús se mantiene fiel a su rechazo de la segunda y la tercera tentaciones. Y en cuanto a esa especie de violencia que emplea con sus discípulos, «obligándoles» a marcharse enseguida, Lucas nos ofrece la explicación en el mismo contexto: los cantos de sirena del poder no les resultan indiferentes, y Jesús tiene que librarles de su atracción: «Como todos se maravillaban de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: `Poned en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres'» (Le 9, 43s.).

Al finalizar su relato de la multiplicación de los panes, Lucas no menciona el hecho de que Jesús obligara a los discípulos a marcharse, sino que pasa inmediatamente a referirse a la oración a solas de Jesús (Lc 9, 18), de donde brota la nueva orientación, la nueva práctica de éste.

3.1.

La subida a JerusalénFiel a su orientación fundamental, Jesús no tiene la menor intención de arrebatar el poder ni de hacerse «rey» y ocupar el lugar de los que reinan. Por eso, como las multitudes le empujan irresistiblemente en esa dirección, en adelante Jesús va a ocultarse de ellas y a concentrarse en sus discípulos. Tras la multiplicación de los panes, que pone el poder al alcance de su mano, y tras la oración en solitario, en la que Jesús se resitúa en la autenticidad de su misión y en la verdad de su ser ante Dios, los tres evangelios refieren un diálogo entre Jesús y sus discípulos, diálogo que recorre tres niveles muy significativos:

«¡Quién dice

la gente que soy yo? - ¿Y quién soy yo para vosotros? - Es preciso que el Hijo del hombre padezca, muera y resucite». El paso de «la gente» al «vosotros» es muy claro: en adelante, Jesús se dedica en exclusiva a sus discípulos, abandonando a las multitudes en beneficio del «Resto», que es a quien ahora va a explicar su identidad y su praxis verdaderas, contrarias a lo que puedan esperar las multitudes. Mateo llega incluso a emplear un tono particularmente solemne para expresar la importancia verdaderamente única del cambio producido: «Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho... ser condenado a muerte y resucitar» (Mt 16,21).Pero el hecho de que no quiera tomar el poder no significa que Jesús abdique en lo más mínimo de su manera diferente y provocadora de proceder, sino que incluso la radicaliza, haciendo ostentación de ella en el corazón mismo del poder establecido, en el Templo de Jerusalén: «él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén» (o, literalmente, «endureció la expresión de su rostro para tomar resueltamente el camino de Jerusalén»: Lc 9,51).