Los tres sistemas de pensamiento

El hombre se encuentra siempre, como suele decirse, «en situación», es decir, de

cara a un acontecimiento. El hombre en cuanto tal, en cuanto naturaleza, en

cuanto ser en general, no existe. Tampoco existe la relación entre el hombre y

Dios en general: también ésta se halla siempre concretada por la situación, por

el acontecimiento.

He ahí, pues, los tres términos que se trata de organizar para comprender y dominar nuestra experiencia de hombres: Dios, el Hombre y el Acontecimiento. En la organización de estos tres términos se explicita mi sentido de Dios en su relación con el mundo y, en consecuencia, también mi sentido del mundo y, sobre todo, de mí mismo.

1. El ateísmo: azar, necesidad, proyectos

El pensamiento ateo suprime uno de los tres términos: sólo quedan el Hombre y el Acontecimiento. El mundo es un conjunto de fuerzas que actúan de manera completamente autónoma: las fuerzas físicas, según sus leyes perfectamente determinadas; las fuerzas morales, es decir, el hombre, los grupos, las sociedades, según sus conocimientos, sus proyectos y sus capacidades. Frente al Hombre

no hay sino el acontecimiento. Todo proviene del azar, merced al libre funcionamiento de las fuerzas presentes; y este azar, una vez inscrito en los hechos, pasa a ser, en lo sucesivo, necesidad, en el encadenamiento constante de los acontecimientos. Y si no se debe al azar, se deberá a la acción del hombre, proyecto conscientemente puesto en práctica o acción inconsciente, provocación no prevista, no calculada.No existe, pues, un Sentido global, un Pensamiento que lo gobierne todo; no existe más que ese inmenso e incesante enmarañamiento de azares y de libertades, de fuerzas ciegas y de proyectos humanos. No hay más sentidos que los que el hombre puede, poco a poco, arrancar o imponer a la realidad, en función de su deseo de vivir y de sus necesidades. No hay más sentidos que los que el hombre realiza mediante su pensamiento, su trabajo, sus relaciones, en función de sus proyectos. Ahora bien, de los dos —Hombre y Acontecimiento—el más fuerte es siempre, finalmente, el Acontecimiento. El hombre debe abrirse paso en contra de los acontecimientos, y jamás lo consigue, a no ser de un modo parcial y provisional. Ahí está el no-Sentido fundamental.

No-Sentido que mueve a unos a embarcarse en una lucha realmente valiente y generosa, descubriendo una superación y, por tanto, un sentido, en el combate colectivo de la familia, del grupo, de la clase social, de la humanidad. No-Sentido que, por el contrario, desanima a otros, los desmoviliza o los abandona a los proyectos más ignominiosos y a los medios más espantosos.

2. La religión: el gobierno de Dios

El sistema religioso ha sido suficientemente explicado más arriba. Ahora hay que introducir en él el nuevo término, el Acontecimiento. El religioso cree poder influir en Dios mediante las obras de la Ley o la celebración de un rito; es lógico que espere verle reaccionar en favor del hombre a través del Acontecimiento.

Dios está en el acontecimiento

El acontecimiento es tal éxito o tal fracaso, tal alegría o tal pena, tal encuentro o tal ruptura, tal enfermedad o tal curación... A diferencia del pensamiento ateo, el religioso no reconoce autonomía al acontecimiento: más bien es el instrumento de la acción de Dios. Dios está en el acontecimiento, por tanto, con su poder, su sabiduría y su proyecto, como yo estoy en el martillo con el que clavo una punta para colgar el cuadro que tengo previsto en la pared sur de mi nueva habitación. El martillo está animado por mi fuerza, por mi destreza, por mi proyecto artístico, por mi plan de decoración. Yo estoy en el martillo, y todo el sentido de la acción del martillo proviene de mí. Igualmente, Dios está en el acontecimiento, con su fuerza, su sabiduría y su plan.

Este pensamiento es fundamental para el sistema religioso. ¿Qué interés podría tener para el débil granjearse a duras penas el favor del Poderoso, por el medio que fuere, si ese Poderoso no detentara el dominio del acontecimiento y, con ello, la capacidad de manifestar concretamente a su cortesano el favor que se deja arrancar?

Para que el proyecto religioso sea verdaderamente operativo y no tenga fallos —una sorpresa o un descuido inopinado que hace que todo se vaya al garete—, es preciso que nada escape al Poder de Dios.

Dios gobierna el mundo

El hombre está como extraviado en el tiempo. Conoce poco su pasado, ignora casi todo de su futuro y apenas percibe el momento presente. Avanza, pues, como a tientas; la parcela de terreno que conoce es tan pequeña que le cuesta un trabajo enorme llevar a cabo su proyecto, cuando no le es pura y simplemente arrebatado.

Dios, en cambio, desde su eternidad, domina la totalidad del tiempo de un extremo al otro. Todo le está presente, todo le es conocido: puede, por tanto, gobernar libremente, disponiendo cada acontecimiento según su plan preestablecido sobre cada ser y sobre el conjunto de la historia y del mundo. Eternidad y omnisciencia son los instrumentos de su gobierno; sabiduría, la cualidad de su plan y de su acción.

Y como nada escapa a semejante presencia, todos los seres se encuentran incorporados a su gobierno: las fuerzas físicas como instrumento de su acción; los seres libres como instrumentos, ejecutores o colaboradores, según los casos y su grado de participación. También ocurre, por supuesto, que esos seres libres hacen el mal —ese mal moral que no entra en los planes de Dios, como tampoco entra en sus planes, por lo demás, el mal físico: el dolor, los achaques, la enfermedad, la muerte..., todo eso viene del pecado del primer hombre. De suyo, el plan de Dios sobre el mundo no incluía el mal físico. Y ningún mal puede realizarse si Dios no lo permite. También eso forma parte del plan de Dios, que, consiguientemente, no se ve perturbado en modo alguno por la presencia del mal. Nada escapa, en definitiva, al gobierno de Dios.

Dios dispone de los acontecimientos y de los hombres

Así las cosas, una de dos: o bien el hombre se somete al plan de Dios sobre él y sobre el todo, o bien obra a su antojo. Esto es lo que hace que haya buenos y malos.

Los malos, aunque prosperen, tengan éxito y les vaya bien, no quiere decir que hayan logrado escapar al Gobierno de Dios. Eso nunca. De hecho, Dios se sirve de ellos para un proyecto que ellos ni siquiera advierten. Pero un día, la Justicia de Dios no dejará de precipitarlos en los acontecimientos que merecen. Venganza del sistema, del orden del que creían haberse emancipado.

Los buenos buscan en todo la voluntad de Dios, porque ¿cómo llevar a buen término su vida y recorrer su andadura fuera del papel y la trayectoria que el plan de Dios ha previsto para ellos? El bueno sabe que hay una voluntad de Dios muy concreta acerca de él y de cada uno de los seres que hay en torno a él. Sabe también que, en respuesta a su buena voluntad, puede contar con la Providencia divina: todo acontecimiento es providencial, es cada vez como una señal viaria que indica la dirección de la etapa siguiente según la voluntad de Dios.

En principio, el bueno recibe de la Providencia divina acontecimientos buenos. Es lógico. Si no fuera así, entonces es que hay algún bien ulterior querido por Dios, y se trataría entonces de una prueba en orden al crecimiento en la sumisión, o de un auténtico bien ya desde ahora, pero que no se manifestará como tal sino más tarde.

Sobre toda mi vida, sobre todas las vidas y sobre el mundo entero reina, pues, un sentido perfecto, sin falla: el sentido que la Sabiduría de Dios, por su omnisciencia eterna, ha definido; las funciones que su predestinación ha atribuido a cada ser; la realización por la que vela su poder de gobierno. Y ello a pesar de los malos y los rebeldes, de

los que se burla y acaba vengándose a través del servicio de los buenos, a los que guía y acaba recompensando.

3. La fe: la «abscondeidad» de Dios

Ser a un tiempo lo más presente y lo más ausente, lo más buscado y lo más inaprehensible, lo más importante y lo más útil: he ahí una situación nada banal para el Dios de la fe; una situación de tal modo única que habría que inventar un término nuevo para designarla.

«Abscondeidad»: presencia en la ausencia, acción en la no-intervención. Dios oculto. Sin embargo, no existe la palabra «escondidez». Por eso pensamos en una palabra latina, utilizada por la Vulgata en Is 45,15 ss.: «Verdaderamente tú eres un Dios oculto (absconditus), Dios de Israel, Salvador», y hablamos de la abscondeidad de Dios. Eso en cuanto al término. En cuanto a la cosa en sí, es como un mosaico: tenemos que reunir lentamente los rasgos de ese Dios, que no será ni el dios demasiado ausente —por inexistente— del ateísmo, ni el dios demasiado presente —porque gobierna— de la religión.

El hombre, frente al solo acontecimiento

Afirmamos así —al igual que el ateísmo, pero, a diferencia de éste, sin absolutizarlo— la autonomía del mundo y del desarrollo de los acontecimientos. Estos no son pensados, programados en una oficina celeste, y luego transmitidos para ser realizados en nuestras vidas concretas. Los acontecimientos resultan exclusivamente del funcionamiento autónomo de las fuerzas presentes en el mundo: las fuerzas fisicas, según sus leyes propias; las fuerzas libres, según sus propios proyectos.

Un mundo así aparece como el campo del combate, la libertad y la aventura del hombre. Impulsado por su proyecto fundamental, que es la vida y la felicidad, el hombre ha de aprender a descubrir, conocer y dominar todas las fuerzas que le condicionan, tanto en torno a él como dentro de él. El mundo es como un campo cerrado en el que el hombre se ve constantemente obligado a enfrentarse a solas al acontecimiento. Para dominarlo y utilizarlo. O para sufrirlo.

Dios no está en el acontecimiento

Autónomo, abandonado a sí mismo, entregado a su autonomía, el mundo se desenvuelve, pues, bajo el signo de la no-intervención de Dios. Es lo normal. Los milagros son muy raros. Normalmente, Dios no interviene en el proceso, en el desarrollo autónomo de los acontecimientos. El hombre, por lo tanto, no encuentra a Dios por acontecimiento interpuesto.

Ciertamente, Dios es Creador. Pero no es precisamente fabricante. El fabricante hace el objeto hasta en sus últimas determinaciones, en sus más mínimos detalles. El Creador, en cambio, es el ser misterioso que permite, a todo cuanto es, ser según su naturaleza, y al hombre según su libertad.

Dios crea para hacer existir, dejar existir y entregar a la existencia. Su don de creación es y sigue siendo siempre radicalmente primero, incondicionado. Dios no hace, pues, depender su creación de

la calidad del acontecimiento que vaya a surgir de ella. Existen los dramas físicos: catástrofes, accidentes. Y existirán los dramas morales: violencia, miserias, humillaciones. La creación de Dios es, por así decirlo —¡y para que choque!— indiferente a esos acontecimientos, indiferente al valor añadido. Dios no detiene la mano del asesino, no interviene. No inutiliza la daga que empuña el criminal, sino que crea «en la indiferencia».De hecho, Dios no es, ciertamente, indiferente a lo que sucede, como veremos. Pero su creación —que no es más que una parte de su acción— sí lo es: ella hace existir y deja existir. Aunque se den coyunturas desgraciadas, aunque se urdan proyectos inicuos, no por eso deja Dios de hacer existir, de dejar existir. Y él no interviene ni para impedir ni para reparar.

El acontecimiento proviene, pues, de las solas fuerzas presentes. No existe otro sentido, otro origen, otra razón de ser, más que los que el acontecimiento lleva en sí mismo y el análisis puede, en principio, descubrir en él.

El acontecimiento no es signo de Dios...

El Vaticano II ha hablado, muy atinadamente, de los «signos de los tiempos», invitando a «escrutarlos» y a «interpretarlos a la luz del Evangelio» (Gaudium et spes 4,1). ¡Signos de los tiempos, y no signos de Dios! Signos que ha de escrutar e interpretar uno mismo con ayuda del Evangelio, ¡y no significado impreso por Dios en el acontecimiento!

Y, sin embargo, un determinado lenguaje religioso, aun en medios cristianos, con referencia explícita a la Gaudium et spes, no deja de hablar de los acontecimientos como signos de Dios. Y todos sabemos a qué aberraciones en la interpretación personal —a qué imperialismo espiritual en la obediencia a un director o a un guru hábil, demasiado hábil para enunciar la voluntad de Dios—, a qué dudas o a qué odio hacia Dios y a qué fatalismo indigno del hombre puede esta interpretación conducir y ha conducido muchas veces. ¿Quién podrá decir el mal que han hecho los «Dios lo quiere» de la historia, tanto pública como privada?

En realidad, Dios no está comprometido en ningún acontecimiento. Si alguien muere, no es que Dios le haga morir ni que quiera enviar un signo a sus deudos. Si otro tiene un éxito, no es un favor que Dios le haga para dar a entender que está en el camino de la justicia. El acontecimiento en cuanto tal no contiene ningún sentido que venga de Dios. No hay sentido sino en el plano, autónomo, de las fuerzas en juego; sentido que el análisis o la investigación o el diagnóstico pueden, en principio, discernir.

...salvo la intervención de Dios en Jesús

Jesús, y sólo él, es signo de Dios en el mundo. «El que me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 14,9). Jesús es la presencia de Dios en el mundo: en él, Dios ha venido-entre nosotros, ha inter-venido. Y Jesús no es únicamente su vida, desde su concepción hasta la resurrección; es todo lo que ha habido que hacer, antes del acontecimiento Jesús, para que pudiera tener lugar; y después del acontecimiento Jesús, para que siga teniendo significado, irradiando, actuando en el mundo. Es, pues, la historia de la revelación de la salvación, desde Abraham hasta Jesús: acontecimientos y palabras íntimamente ligados, contenidos en la Biblia, mediante los cuales, y gradualmente, Dios preparaba su gran intervención, el don de su presencia en Jesús. Y es además, en torno a Jesús e inmediatamente después, la Iglesia, con las palabras del Nuevo Testamento y los signos sacramentales.

Actualmente, ésos son los únicos signos de Dios en el mundo y en nuestras vidas: la Iglesia, la palabra de la Escritura y los sacramentos. Es gracias a ellos como el signo-Jesús permanece en la historia, visible y actual. En ellos hay un sentido que viene de Dios; Dios sostiene, habita estas realidades, para hacer que llegue al mundo y a cada hombre un sentido, su Sentido: Dios hace vivir, ama, impulsa, agrupa a los hombres, y habrá de recrearlos en su Reino. Pero la Iglesia es signo de Dios en su realidad fundamental y primera, la que el Vaticano II ha querido nombrar al hablar del «pueblo de Dios», la que Pablo llamaba el «Cuerpo de Cristo»: el hecho de que, a partir de Jesús y por Jesús, en su Espíritu, exista esa Reunión de hombres que inaugura en la historia la Reunión del Reino. Sólo este acontecimiento fundamental es signo, y no todos los avatares y accidentes de la Iglesia a través de la historia.

Y dentro de esta Iglesia, la palabra de las Escrituras es signo de Dios. Pero sólo ella, no las demás palabras e interpretaciones que se dan de ella (y que hay que dar, pero que ya no son palabras de Dios). Y también dentro de esta Iglesia, los sacramentos son signos de Dios, pero únicamente por el hecho de que ella posee unos signos en los que se celebra el encuentro entre el hombre y Jesús Salvador. No son signos, por lo tanto, los avatares litúrgicos y pastorales de los sacramentos a través de la historia de la Iglesia.

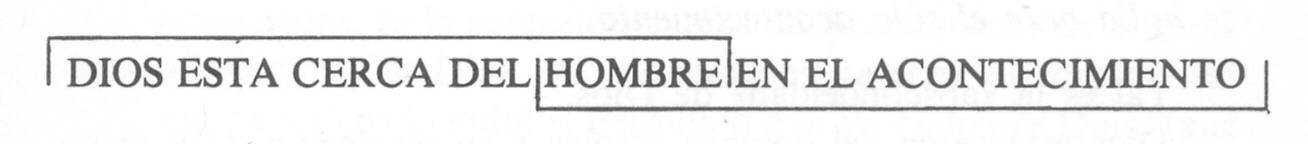

Dios está cerca del hombre en el acontecimiento

Jesús es signo de Dios, el único verdadero y para siempre. Pero lo que se reveló en Jesús existe desde siempre, y existe fuera del mundo cristianizado. Dios es poder de vida en favor del hombre. El se revela así en Jesús, pero lo es en todas partes y siempre y para todo hombre. Los signos definitivos de esta revelación no alcanzan más que a los cristianos. Pero la realidad alcanza a todo hombre, porque el Espíritu de Dios no conoce barreras e instruye y anima a toda libertad que no se cierre a él.

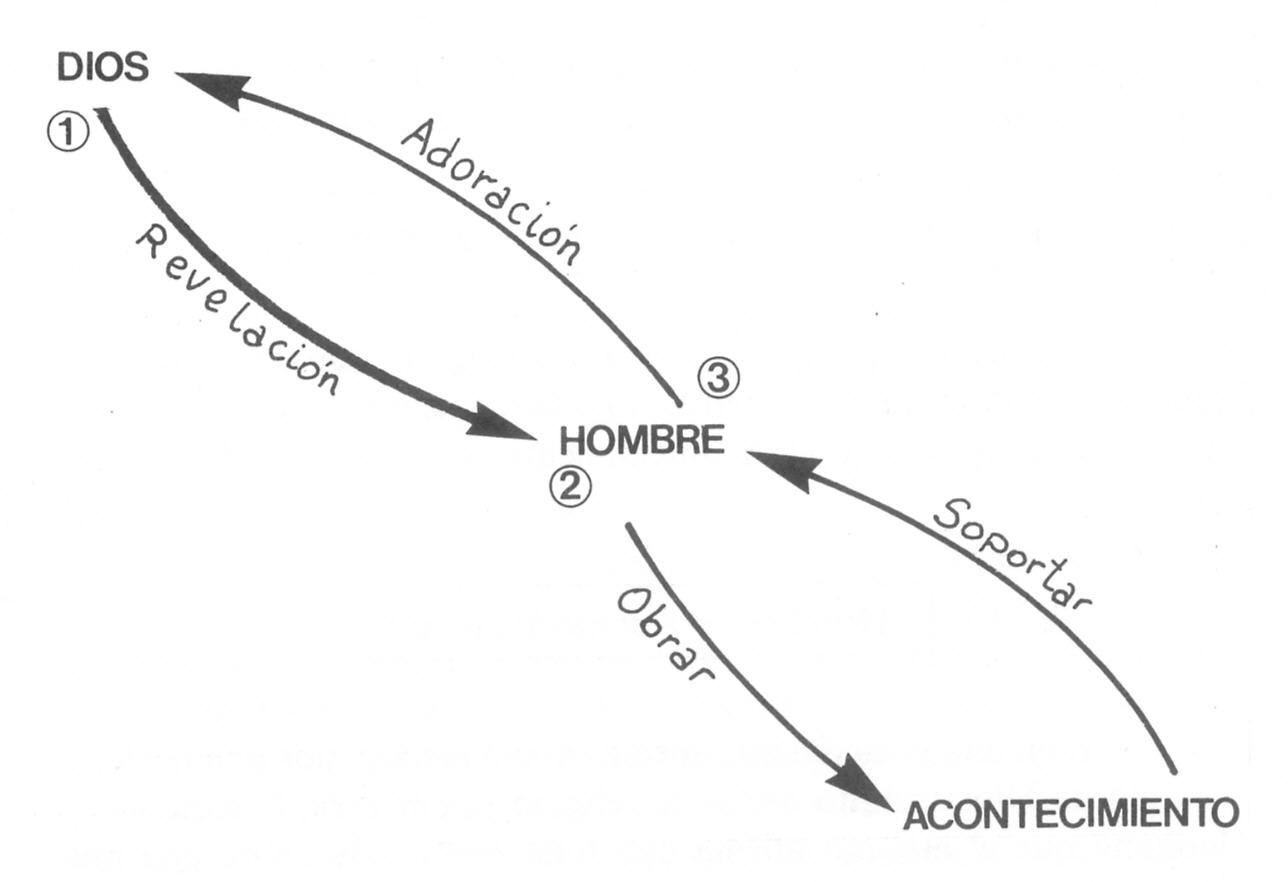

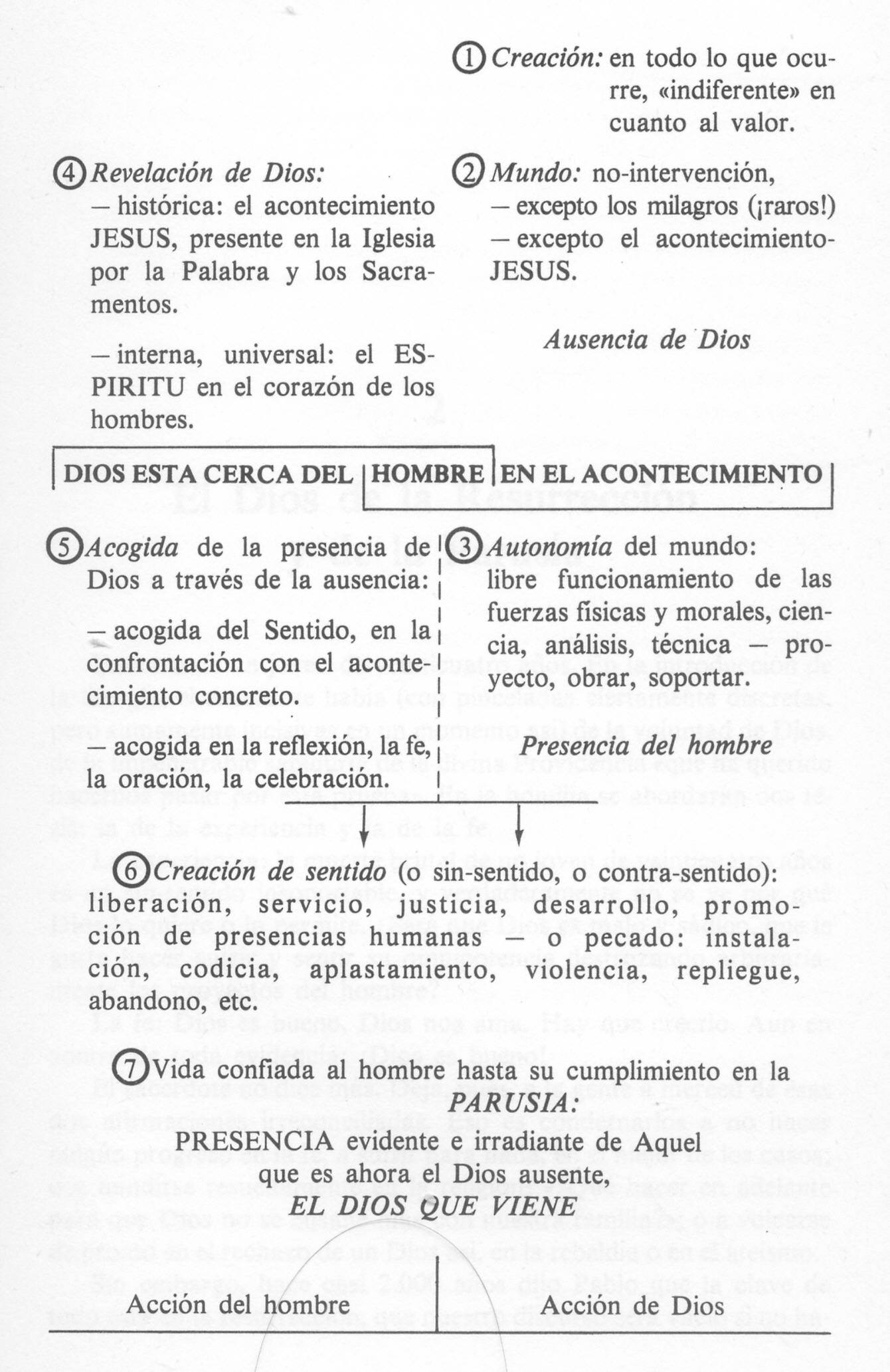

De este modo, hemos ensamblado los dos elementos de sentido propios de la inteligencia de la fe:

Por un lado, el hombre se encuentra en el acontecimiento, frente al solo acontecimiento, entregado al juego de todas las fuerzas presentes; y Dios crea en la «indiferencia» y no interviene en los acontecimientos para impedirlos, mejorarlos o transformarlos. Tenemos, aquí, pues, una amplísima Ausencia de Dios.

Por otro lado —y es lo esencial de la revelación en Jesús—, Dios está cercano al hombre, está en el mundo como poder de vida en favor del hombre. Tenemos, pues, una cierta Presencia de Dios.

Al lado de la religión, que, en un sistema único, pone a Dios en el acontecimiento, confiriéndole el gobierno absoluto de todas las cosas:

Al lado del ateísmo que critica a esa religión, que defiende la autonomía del hombre y del mundo, que sostiene, por tanto, que no hay más que el Hombre y el Acontecimiento, sistema cerrado también éste:

La fe, en una posición intermedia (manteniendo, por una parte, su sentido de Dios distinto del de la religión y, por otra, la experiencia humana que el ateísmo afirma con toda razón), descubre una relación abierta a la articulación de una doble realidad:

Los recuadros del esquema lo indican debidamente: ninguna relación se cierra sobre sí misma, ni Dios-Hombre, ni Hombre-Acontecimiento. Tampoco ninguna de ellas anula a la otra. Ambas se imbrican mutuamente. Y el hombre está en el centro. Porque él es quien, del lado de Dios, ha de recibir y obtener el Sentido, para llenar con él su corazón y su libertad. Y del lado del acontecimiento, del desenvolvimiento práctico de la vida, debe proceder de manera libre y autónoma. O mejor, el hombre está en el centro porque es él quien en su combate, en su existencia entregada a las formas del mundo, en su responsabilidad para consigo mismo y con el mundo, está constantemente buscando sentidos y, por eso mismo, necesitado (y a la búsqueda) del Sentido, bajo cuya atracción podrá realizar lo más posible una existencia y un mundo de sentido.

Esa es la razón de ser, la tarea y la prueba de la libertad del hombre, en la fe: lograr la articulación entre esas dos capas de la realidad y mantener la circulación constantemente abierta y viva.

Con esta fórmula es fácil recuperar también nuestro esquema de la fe, introduciendo ahora en él el tercer término: el Acontecimiento.

Dios está cerca del hombre, que, por su parte,

se halla ante el sólo acontecimiento

Tal es la «abscondeidad» de Dios.

Dios está cerca del hombre gracias a su revelación, al Espíritu que habita en el corazón de todo hombre, a los signos de Jesús para quienes ya lo han encontrado: se revela al hombre como poder de vida en favor del hombre y, consiguientemente, como sentido absoluto de la existencia.

Pero Dios tan sólo está cerca —«El Reino de Dios está cerca» (Mc 1,15)— porque su Presencia no se impone, no es evidente, sino que ha de ser buscada, acogida y frecuentada. Está siempre cerca, pero nunca como algo que se tiene «en el bolsillo». Y no está más cerca porque esa proximidad de Dios a través del Espíritu y los signos de Jesús va unida a una gran ausencia de Dios en los acontecimientos.

Y el hombre está ahí, entre esos dos polos, entre la Presencia secreta y discreta y la Ausencia inquietante y desconcertante; entre la acogida de una Vida que le precede, se ofrece y le anima, y la aventura de la vida que le atrae, le estimula, le llena y le tritura.

Ese es el espacio de la libertad, de la elección y de la responsabilidad; el lugar de la prueba y, por lo tanto, de la fe, del aguante y del crecimiento; es el lugar del «poeta» —la palabra viene del verbo griego «poiein», que significa «hacer»—, del poeta que moldea la materia de la existencia humana conforme a la imagen de la Vida de que se alimenta su libertad; es, con Jesús, el lugar del «profeta», del «rey» y del «sacerdote» que es todo creyente.

Puesto que Dios no es ni gobernador ni dueño absoluto, sino Creador y Padre, ése es el lugar del hombre, en marcha entre la materia y Dios.

Cuando sobreviene la desgracia

Imaginemos un coche lleno de jóvenes que vuelven de una fiesta: una curva, rechinar de neumáticos, juramentos de los chicos, gritos de las chicas, estallido del metal contra el muro, el silbido del vapor, silencio.

Según la interpretación religiosa, Dios está en ese acontecimiento, y habría que imprimir en cada esquela: «Plugo a Dios...». Muchas veces no es más que una fórmula de la que echa mano mecánicamente el compositor del periódico o el impresor. Pero muchas veces también, demasiadas, es la expresión exacta del pensamiento de la gente ante la muerte: ¡Oh Dios, qué crueles nos parecen tus decisiones! «¡Dios lo da y Dios lo quita!». Permitido o provocado por Dios, ¿qué diferencia hay? Para esos jóvenes, en aquel momento, Dios escogió hacerlos morir o no hacer nada para que no murieran, mientras que con otros, en el mismo momento, procedía de distinta manera. ¿Por qué? Si así lo ha querido, tendrá sus razones, sus motivos. ¿Por qué? Tratemos de buscar y encontrar tales razones. Eran jóvenes que vivían mal: habían estado de juerga toda la noche, volvían el domingo de madrugada, seguramente no pensaban ir a misa... Ahí tenemos el motivo: Dios los ha castigado, a la vez que daba un escarmiento para llamar a otros a ser más serios y más dóciles. O también puede ser que aquellos jóvenes fueran muy buenos. Pero, en su omnisciencia, Dios sabía que eso no iba a durar, y prefirió llevárselos antes de que su virtud se echara a perder.

Y si no se trata ya de los jóvenes mismos, quizá sean sus familias las que debían ser advertidas o merecían un castigo. Y si todo esto no convence, todavía puede argüirse que jamás se ha visto a nadie privarse de ejercer un poder que tiene. Ahora bien, Dios tiene el poder de la muerte, y le da la gana ejercerlo de vez en cuando. ¿No es cierto que la mejor persona del mundo siente a veces deseos de aplastar un insecto?

Miedo a ese Dios cuyo capricho, un buen día, mata o hace vivir, deja vivir o morir. Miedo que da lugar al desesperado esfuerzo por estar siempre en orden ante él, para que el capricho de Dios sea nocivo para mí lo más tarde posible. Miedo que alimenta la desesperada sumisión a esa arbitraria voluntad divina.

Y a veces, el dolor y el sentido de la injusticia son tales que la resignación se torna súbitamente rechazo, rebelión y frío y eterno rencor: «¡No tenía derecho a arrebatarme a mi hijita!».

Ese rencor y ese miedo son los frutos más puros de la interpretación religiosa: son el reflejo en el corazón del hombre de las máscaras gesticulantes que le endosa a Dios.

Para el ateo, no hay que buscar otra razón que no sea la pérdida del control por parte del conductor. Son cosas que pasan, y punto. Solo como está frente al acontecimiento, el hombre no siempre puede dominarlo. Por más que uno se dé a una vida lo más cómoda, protegida y «asegurada» posible, el acontecimiento siempre resultará más fuerte que uno mismo.

Esta huida de sentido al horizonte de la vida suscita dos comportamientos: o bien el miedo a la muerte, con sus locos esfuerzos por protegerse y demorar el terrible vencimiento, o bien el apasionado apresuramiento por vivir y gozar lo más posible y a cualquier precio, porque «hay que aprovechar la vida mientras dure».

El creyente, por su parte, piensa y reacciona en un primer momento como el ateo, en cuanto al puro dato del acontecimiento: ¡son cosas que pasan! Ese accidente no tiene más razón sino la que pueda determinar, en principio, la investigación policial: el conductor iba demasiado rápido, por ejemplo. No hay que remontarse a Dios; Dios no está implicado en este acontecimiento, como si por un decreto suyo hubiese elegido la muerte de esos jóvenes y la desgracia para sus familiares, mientras concedía a otros alegría, juventud y salud. Dios no ha «provocado», Dios no ha «permitido»: la cosa ha sucedido con autonomía propia. El rostro de Dios, por lo tanto, no queda en modo alguno deteriorado por el acontecimiento.

Dar sentido

Así es como reacciona y piensa el creyente en un primer momento. ¡En un primer momento! Porque, a diferencia del ateo, no se queda en ese simple primer nivel del acontecimiento. Porque el creyente aúna en sí dos niveles de percepción, de los que él mismo debe hacer la síntesis. Está, primero, la percepción del acontecimiento en su autonomía, en su dato analizable:

Al reflexionar sobre el acontecimiento, el hombre descubre en él lo que ocurre, las llamadas que contiene tal acontecimiento o tal situación. Ahí es donde se sitúan los «signos de los tiempos» de que habla el Vaticano II. Ciertamente, cuando el acontecimiento es una muerte, ya no hay nada que hacer, al menos para el que ha muerto. Pero todos los demás acontecimientos son portadores de una llamada, una exigencia, un signo. Por su propio contenido.

El creyente está, por tanto, abierto a un segundo plano de percepción:

El creyente, pues, percibe de un lado, del lado de Dios, el Sentido absoluto, el Amor, la Vida, Dios que le precede, le rodea, le atrae y le espera. Del otro, percibe el sin-sentido; un sin-sentido que puede ser parcial y provisional o total y definitivo, según que el acontecimiento sea una desgracia, una enfermedad, una injusticia, o la misma muerte y la desaparición. Al hombre creyente le toca hacer la síntesis y darle sentido. Es tarea suya luchar contra el sin-sentido y darle igualmente sentido.

Y lo hará bebiendo en las fuentes, por una parte, de la fe en Dios y del Sentido que Dios libera, para encontrar allí el aliento profundo, la voluntad, el deseo de existir y de hacer existir; y, por otra, en las fuentes del acontecimiento y de la situación que éste analiza, para percibir allí el signo, la llamada, la exigencia, la provocación concreta del acontecimiento.

Bebiendo, pues, de estas dos fuentes —Dios en su misterio, y el acontecimiento en la realidad—, el hombre creyente, libre y responsable da sentido. Situado en la encrucijada de la revelación de Dios y de la realidad, el hombre creyente es responsable de la circulación del sentido. Bebiendo en la Existencia de Dios, provocado por todas las amenazas del acontecimiento, el hombre creyente lucha por existir y hacer existir, porque el sentido es la existencia, y la existencia más verdadera y más dilatada posible.

El hombre de la religión es el ejecutor de los planes de Dios... ¡a la espera de ser ejecutado por ellos! El hombre del ateísmo es un ser frágil, totalmente entregado a los acontecimientos, que no tarda en verse perdido, a fuerza de ser perdedor. El creyente es un ser igualmente frágil y entregado, pero un ser de mediación activa entre el Sentido y el puro Dato, un caminante entre el Lugar y el Horizonte, un creador de existencia y de sentido entre Dios y la Nada (cf. cuadro siguiente).

Dar sentido es actuar sobre la situación para transformarla de manera que las personas implicadas en ella puedan dilatar su existencia. Dar sentido es dar existencia.

Pero cuando ha habido la muerte, desaparición definitiva —y lo que tiene de terrible la muerte es precisamente no poder ya hacerse existir mutuamente—, ¿qué sentido cabe dar todavía? ¿No se choca entonces con un sin-sentido absoluto que arroja todos los esfuerzos anteriores del hombre y al propio Dios precisamente en el sin-sentido? Porque, en definitiva, se puede admitir que Dios no se sienta concernido directamente por tal o cual acontecimiento particular, pero sí lo está, indudablemente, por la totalidad de este mundo, en el que ocurren incesantemente tales acontecimientos. Se puede preservar

a Dios del acontecimiento particular; pero ¿se le puede preservar también de este mundo de muerte?