4

La oración en la

experiencia

cristiana del Nuevo Testamento

No basta orar para estar en la verdad: la oración más santa en apariencia puede arrastrar motivaciones que no lo son tanto. Se puede orar «como los hipócritas» o «como los paganos» o «como nos enseñó Jesús». La oración puede verse agredida, por tanto, no sólo desde el exterior: por la duda, por la evidente ausencia de Dios —y entonces es preciso orar «sin desfallecer». La oración también se ve agredida desde su mismo interior. Orar es una acción ambigua, y el Nuevo Testamento lo sabe, cuando defiende la oración auténtica, a la vez, contra el no-orar (ateísmo) y contra el mal-orar (la religión).

1. La oración y las peticiones

El Nuevo Testamento es perfectamente consciente de esta primera ambigüedad de la oración. Baste citar a san Pablo: «Nosotros no sabemos pedir como conviene» (Rm 8,26).

Es ambigua la relación entre oración y petición. Exigir que no haya más que oración, sin petición alguna concreta, ¿no es desencarnar la oración, sacarla de lo humano tal como es y, en consecuencia, ver cómo no tarda en evaporarse? Pero si es la petición la que se lleva la palma, ¿no habremos caído en la religión humana, en la que se trata únicamente de arrancar al Poderoso una reacción útil para nuestros deseos?

La postura del Nuevo Testamento es maravillosa a la vez por su equilibrio y su claridad, por sus análisis precisos y exigentes y por los espacios que abre al crecimiento concreto del que ora sumido en la desgracia y en la duda.

En un texto maravillosamente preciso (Mt 6, 7-13), el Nuevo Testamento nos proporciona como un instrumento de medida, un verdadero manómetro. Adaptado a tal o cual función mecánica, un manómetro indica siempre un punto cero, por debajo del cual la función no puede realizarse, y una zona ideal en la que la función se lleva a cabo perfectamente.

Así ocurre con la oración. El Evangelio la sitúa claramente entre dos extremos: el valor cero, donde cesa toda oración auténtica, es la «oración de los paganos»; y el valor ideal, en el que se desarrolla plenamente la oración auténtica, es el Padrenuestro. Entre estos dos valores, la aguja de cada orante concreto podrá oscilar, con tal de que la conversión, en medio de una búsqueda constante, le impulse siempre a volver una y otra vez al Padrenuestro.

Valor cero: orar como los paganos

«Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabreria van a ser escuchados. No seáis, pues, como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo» (Mt 6, 7-8).

En esta referencia a los «paganos» es fácilmente reconocible lo que nosotros hemos llamado la religión de lo útil y su oración. En realidad, aquí no hay oración, ya que ésta es encuentro y acogida del deseo de Dios. Hay únicamente petición, expresión de la necesidad del hombre, para que el poder divino quede informado de ella. Petición acompañada de fórmulas sacrales, ritos, y sacrificios largamente repetidos con el fin de inclinar a la Divinidad, de convencerla de que actúe en favor del hombre.

No basta estar bautizado para no ser ya un «pagano» de este género. Y entre los paganos, muchos son creyentes, y el Evangelio mismo conoce a varios y los cita como ejemplo. Aun con «fórmulas» en sí mismas perfectamente cristianas, se puede orar «como los paganos». Y así se hace siempre y en tanto que se considere la oración como un medio de actuar sobre Dios para darle a conocer la propia necesidad y forzarle a satisfacerla; siempre y en tanto que la petición prevalezca sobre la oración auténtica y la sofoque; siempre y en tanto que la necesidad del hombre prime sobre el deseo de Dios.

Cuando el Evangelio formula una crítica sirviéndose de «tipos» como los «paganos» o los «fariseos», evidentemente está intentando no circunscribir su alcance únicamente a esos personajes históricos. Como yo no soy un pagano, o como no soy un fariseo, esa crítica no puede referirse a mí, sino tan sólo a aquellas gentes espantosas que se oponían al Señor en su tiempo; ¡es una crítica ya pasada! ¡Pues no! Se puede ser «pagano» y «fariseo» en pleno cristianismo del siglo XX, con bautismo y confirmación debidamente celebrados y registrados. ¿Qué es, pues, un «pagano»? No es la pertenencia a tal o cual culto lo que lo define, sino su relación personal con Dios. Basta leer, un poco más adelante, Mt 6, 25-34.

El «pagano» está preocupado únicamente de sus necesidades; se inquieta diciendo: «¿Qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos?». Allá arriba está Dios, capaz de arreglarlo todo. Y la oración es el medio de sacar a la Divinidad de su distracción, de su indiferencia, incluso de su hostilidad, para inducirla a mostrarse útil para las necesidades de los hombres.

Mt 6, 25-34 es el texto paralelo de Lc 12, 22-31 —los famosos pájaros del cielo y los lirios del campo—, que ya hemos situado en su justo significado. No se le reprocha al «pagano» que trabaje para satisfacer sus necesidades, ni que a veces tenga miedo de no conseguirlo. Ni se anima tampoco a los creyentes a transformarse en «hippies» despreocupados, seguros de que, ante su petición, el Padre del cielo vendrá indefectiblemente a alimentarlos y cuidarlos.

Al «pagano» se le reprocha el que se limite a ese único cuidado, el que se encierre en esa sola inquietud, el que no comprenda que el hombre tiene una vida, un «cuerpo», una existencia que va mucho más lejos que el comer y el beber, un deseo que va más allá de las necesidades y los deseos. «¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?» (6,25). No es con despreocupación como se supera la inquietud. Ciertamente, el Padre celestial «sabe que tenemos necesidad de todo eso» (cf. 6, 8.32) y lo provee con su creación, él, que fielmente y sin tener en cuenta nuestros méritos o deméritos «hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos» (5,45).

Dios conoce las necesidades de los hombres —es inútil, pues, hacer una lista de ellas para recordárselas (cf. 6,8)— y provee constantemente por medio de su creación, que está a disposición del trabajo de los hombres. Porque el creyente no se imagina poder escapar en adelante al trabajo cotidiano. Pero tampoco piensa ya que su vida, su futuro, esté en función de la mera satisfacción de sus necesidades. El hoy del hombre está abierto al mañana de Dios; la tierra del hombre está abierta al Reino de Dios. «Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su inquietud» (6,34).

El creyente, pues, gracias a la creación de Dios que está a su disposición, no es el hombre de la despreocupación, sino el hombre del trabajo diario. No es el hombre de la inquietud, el «stress» y la pasión por producir y ganar cada vez más para satisfacer y asegurar cada vez mejor sus necesidades, sino el hombre de la simplicidad, que se conforma con lo necesario (sin despreciar, por otra parte, lo superfluo) para la existencia, para esa existencia ilimitada que es la de Dios, que es el Reino cercano.

El «pagano» es el hombre que se limita a la satisfacción —siempre inquieta, por estar siempre amenazada— de sus necesidades. Dios sólo tiene sentido para él si resulta útil para sus necesidades, y la oración no es sino el instrumento para llegar a ello, para lograr que se materialice su petición.

El creyente es el hombre del deseo. Dios es aquel que deja al hombre en libertad, entregado al combate de la vida en lo tocante a sus necesidades y deseos. Pero él escoge esa ausencia, esa inutilidad, para llevar al hombre más lejos, para que ahonde en sí mismo hasta llegar a su deseo. La oración es entonces el encuentro de dos deseos, el del hombre atraído por el de Dios.

He ahí por qué el creyente abandona la oración de los paganos y se apresura a aprender, junto al Señor, a rezar el Padrenuestro.

Valor máximo: el Padrenuestro

El que yo me cure o no —y eso dependerá de mi resistencia y del arte médico— no tiene importancia, con tal de que en ambos casos el Reino de Dios progrese en mí y por mí. El que yo tenga éxito o no —y eso dependerá de mi habilidad y de los acontecimientos— no tiene im portancia, con tal de que en ambos casos el Reino de Dios progrese en mí y por mí.

El Padrenuestro no habla de ninguna de las necesidades del hombre: salud, amor, éxito... El creyente sabe que Dios provee a estas necesidades mediante la creación, pero que, en lo demás, deja en libertad a los acontecimientos y confía el mundo a la libre acción del hombre. La oración de los «paganos», que es esencialmente petición, ligada a las necesidades, no tiene, pues, razón de ser: el creyente accede a un espacio nuevo, el del Padrenuestro. Las peticiones que en él formula el deseo del hombre coinciden plenamente con el deseo de Dios: su Reino. La fe funciona a fondo: a través de la ausencia de Dios reconocida y aceptada —Dios no se hace útil para satisfacer necesidades de los hombres—, el creyente se deja alcanzar, en el corazón de su libertad, por la misteriosa presencia del Padre que le atrae hacia esa existencia nueva: el Reino. Logro de la pedagogía divina: el hombre se ve llevado a ahondar en sí mismo, a descubrir y apropiarse de su deseo fundamental, para percibirlo desde entonces en ese lugar misterioso en el que él se ve reconocido y colmado por el misterio inaprehensible, pero ofrecido, que es Dios. Plenitud también de libertad en ese hombre que puede decir cada día: que me cure o no, que tenga éxito o no, que sea feliz o no —aunque voy a hacer todo lo que haga falta por curarme, por tener éxito, por ser feliz—, 'qué importa, con tal de que, de una u otra manera, mi existencia se inscriba en el Reino!

¡Venga tu Reino! Pero ¿qué es el Reino? El Reinado o Reino es, muy concretamente, la experiencia de la fe, con sus tres funciones ya descritas. El Reino se da cuando Dios «reina» en la existencia del hombre y, mediante ello, en la historia de los hombres. Y cuando un hombre acoge la vida que viene de Dios, y después la prolonga hacia los demás «practicando la justicia, amando la piedad y caminando humildemente con su Dios», cuando, en fin, ofrece toda esta vida devolviéndosela a Dios con el gozo del agradecimiento, con la adoración en espíritu y en verdad, entonces verdaderamente Dios reina, y mediante ese hombre su Reino tomará forma en la historia de los hombres, anunciando y preparando el mundo nuevo en el que la justicia de Dios reinará plenamente.

En el Padrenuestro no se trata ya de tal o cual necesidad del hombre; se trata del Reino de Dios, y sólo de él, porque el creyente ha descubierto que tal es el objeto irreemplazable de su deseo.

Hay seis peticiones. Las tres primeras se relacionan con el Reino a largo plazo, el Reino ya consumado y universal, el mundo nuevo: santificado sea tu Nombre, venga tu Reino, hágase tu Voluntad. La «tierra» es el espacio de los hombres, dejado a los acontecimientos y a los proyectos de los hombres, el teatro actual de la historia en su dolorosa ambigüedad. El «cielo» es el espacio de vida de Dios, allí donde Dios irradia ya libremente su vida, su amor y su justicia sobre los seres que le rodean. «Así en la tierra como en el cielo»: un día, estos dos espacios no formarán más que uno solo, la Ciudad nueva del final de la Biblia (Apoc 21-22), el universo nuevo, el Reino consumado. «Esta es la morada de Dios con los hombres (...); no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado» (Apoc 21,3 s.). El hombre de necesidades que somos y seguimos siendo todos, ha profundizado, ha crecido, para llegar a ser «el hombre de deseo», el único capaz de «recibir gratuitamente el agua de vida» (cf. Apoc 22,17).

Pero esta esperanza del Reino universal no se abre más que para quien desde ahora invierte en él su existencia. Por eso, las tres últimas peticiones del Padrenuestro se relacionan con el Reino a corto plazo, hoy, ayer y mañana.

Está, en primer lugar, la petición del pan. ¿No es ésa una necesidad bien concreta? ¿No tenemos razón al esperar del Poder divino que se preocupe de nuestra cotidianeidad, que se muestre útil día tras día o, por lo menos, los días en que las cosas van mal, los días en que nos sentimos desbordados? ¡Henos ahí, de algún modo equiparados a los lirios del campo y a los pájaros del cielo!

De hecho, el adjetivo griego utilizado en el texto original (Mt 6,11 — cf. TOB, nota b) es único; su traducción es, por lo tanto, difícil. Pero la más segura y la más evidente por el contexto es ésta: danos hoy el pan «de mañana». «Hoy» es la etapa actual de la historia, todo lo larga que pueda ser. Es el hoy del mundo actual, en el que el creyente se encuentra sumido cada día. «Mañana» es el mundo nuevo del que hablan las tres primeras peticiones. Prolongando el simbolismo del primer relato de la creación, toda una tradición agrupaba la historia actual en un séptimo día —aquel en que Dios descansa tras habérsela confiado al hombre—, y ese séptimo día se vive esperando el octavo día, día nuevo, día fuera del plan, día inaugurado ya por la Resurrección de Cristo; día que hará que salte por los aires la fatalidad de los viejos ritmos de la primera creación. «La noche (del séptimo día) está avanzada. El (octavo) día se avecina», dice Pablo (Rm 13,12).

Por consiguiente, alimentarse «hoy» del pan de «mañana» es dejar que el hoy de la historia, de la vida y de los combates cotidianos se alimente de la esperanza de un día nuevo. No se trata de alimento material —toda una tradición muy antigua entendía aquí el pan eucarístico, y es precisamente en esa comida eucarística donde se come concretamente el «pan de mañana» del que hablamos—; se trata de alimentar la libertad del hombre, su compromiso cotidiano. Y los elementos que necesita cada día para subsistir se llaman: sentido, certidumbre, esperanza y atracción. He ahí el alimento que necesita y que no es posible recibir más que de Dios en la oración, ya que ésta es la que permite tomar contacto constantemente con su deseo —que no podrá ser vano— de establecer su Reino. El pan nuestro de «mañana» dánosle hoy: que cada día adquiera su sentido de marcha con Dios al encuentro de su horizonte absoluto, de su consumación en el Reino.

Si hablara del pan material, esta cuarta petición estaría fuera de lugar en el Padrenuestro, mientras que, de este modo, efectúa la transición necesaria entre el Reino ya consumado y la labor diaria en la que se encuentra el que ora; por lo tanto, entre las dos series de tres peticiones que contiene el Padrenuestro.

Para que la realidad cotidiana del creyente se inscriba en la perspectiva o, mejor, en la marcha ya efectiva del Reino, es preciso, en primer lugar, que el presente esté alimentado sin cesar por esta esperanza: el pan nuestro de «mañana» dánosle hoy. Es preciso, además, que nuestro pasado personal, que siempre registra miserias, cobardías, rechazos, no nos sujete como una cadena, precipitándonos de nuevo en el temor: perdónanos nuestras deudas. Y puesto que es en la prolongación concreta hacia los demás donde se reconocen los dones recibidos de Dios, pedimos: perdónanos, líbranos, atráenos hacia adelante, «como» nosotros lo hacemos con quienes nos rodean. Es preciso, finalmente, que el paso siguiente en el futuro inmediato sea una etapa hacia el Reino consumado: no nos dejes caer en tentación —la tentación religiosa o atea de hacerse uno a sí mismo al precio que sea y sin reparar en medios—, mas líbranos del mal.

Orar para hacerse creyente

En ese espacio de libertad adquirido en el encuentro con el Dios que libera el deseo del hombre, puede el creyente inscribir todo cuanto vive. Al entregarnos el Padrenuestro, Jesús nos da el marco general de la oración perfecta: al creyente le toca «pintar» en él su propia vida con pinceladas cotidianas.

El Padrenuestro, tomado en su formulación litúrgica más perfeccionada, reproduce perfectamente las tres fases de la oración descritas más arriba.

Tiempo

1.°: Dios me hace existir y yo acepto. En el Padrenuestro, es la introducción. Llamamos a Dios «Padre nuestro»; es con la fuerza del Espíritu como nos atrevemos a «gritar: Abbá, Padre» (Rm 8,15). Hablando así, nos hacemos más sus hijos, acogemos esa seguridad fundamental que satisface no nuestras necesidades, sino nuestro deseo profundo: «Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, ¡y además lo somos!» (1 Jn 3,1).Tiempo 2.°: Yo me preparo a existir con Dios. Ciertamente, el Padrenuestro no habla de mi vida más que en términos generales. Me toca a mí precisar, actualizar en cada ocasión. En el horizonte infinito del Reino (las tres primeras peticiones), inscribo la etapa de la vida que estoy afrontando (las tres últimas peticiones), con su necesidad de fuerza (de «pan») para el presente y con su necesidad de liberación de los temores con respecto al pasado y al futuro inmediato.

Tiempo 3.°: Yo hago existir a Dios. Mi existencia sale renovada de la oración hecha conforme al Padrenuestro. No es que se haya hecho más confortable, más fácil: el combate de la vida, con sus alegrías y sus tristezas, no ha cambiado. Pero los acontecimientos, cualesquiera que sean, que Dios no va a transformar maravillosamente a petición mía —petición que ni siquiera hago ya en absoluto—, esos acontecimientos puedo abordarlos con libertad, sentido y valor: como colaborador de Dios. Y esa libertad renovada, recreada, puede exultar a su vez, puede reconocer a Aquel que la colma, la envía y la atrae; a Aquel que la crea para que sea ella misma. «Sí, Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria por los siglos de los siglos. Amén».

Expresión suprema de la oración, el Padrenuestro hace de ella lugar de encuentro y trato con Dios para ejercitar y profundizar la experiencia de la fe. No para pedir la satisfacción de una necesidad ni para forzar una intervención útil, sino para iluminar, elevar y atraer la libertad del hombre hasta hacerla coincidir con la de Dios, deseo con deseo, corazón con corazón. Y he ahí cómo las peticiones del creyente hablan de la misma expectativa que Dios: el Reino.

Sin embargo, inmediatamente antes de formular el Padrenuestro, ¿no había dicho Jesús, en contra de la oración de los paganos: «Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo» (Mt 6,8)? ¡También esto ha de valer para el Padrenuestro! Si el Padre sabe que necesitamos el Reino, ¿por qué pedirlo? ¿Por qué seguimos pidiéndolo en el Padrenuestro?

En el plano de las necesidades —alimento, salud, amor, éxito—, el Padre sabe lo que necesitamos. Y si estas cosas nos faltan, no es él, en su maldad, quien nos priva de ellas. Al contrario, su creación fiel

las asegura fundamentalmente a todos los hombres. Lo demás está a merced de la acción del hombre. Es inútil, por tanto, hablar de ello, ni para hacérselo saber a Dios, que está presente y lo sabe, ni para aplacarlo, porque no está enfadado, ni para convencerle de que se muestre útil, porque quiere ser inútil, ausente, inaprehensible e inutilizable para las necesidades del hombre. Tal es la condición normal del hombre, y así la reconoce y la vive también el creyente en su oración.Por lo que hace al Reino, a la renovación de la libertad del hombre, también en esto sabe ya el Padre lo que necesitamos. Somos nosotros los que no lo sabemos, o no lo suficiente; es por nosotros por quienes hablamos, por quienes formulamos las peticiones; es sobre nosotros sobre quienes actúa la oración, no sobre Dios.

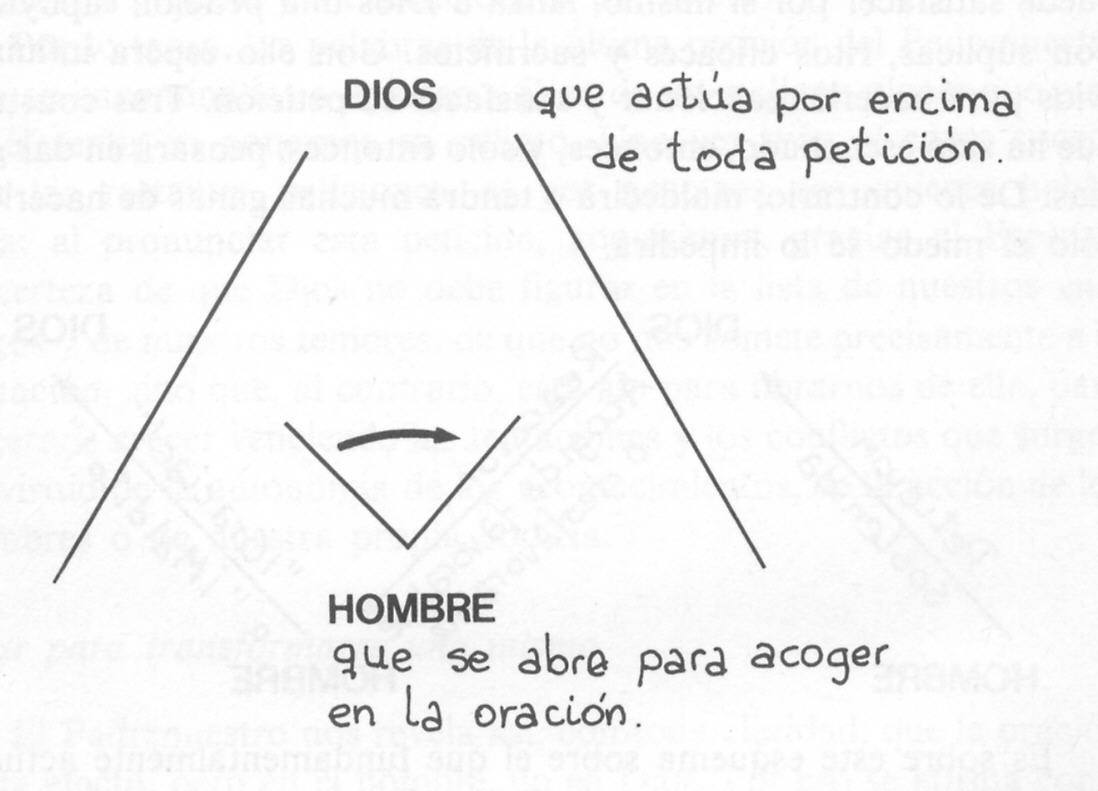

¡Orar creyendo poder actuar sobre Dios es como esperar que la lluvia humedezca el lago! Cuando abro los postigos, no hago que salga el sol: simplemente lo acojo en mi habitación, le abro un nuevo espacio que iluminar y calentar. He ahí por qué aclama Pablo el Poder de Dios que actúa en nosotros «incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar» (Ef 3,20).

Cuando nosotros decimos «Padre nuestro», no es para hacer saber a Dios que sentimos necesidad de ternura; él ya lo sabe. Tampoco para enternecerlo, para despertar en él sentimientos paternales, porque él es Padre. Ante las palabras «Padre nuestro» no es que él se convierta en Padre, sino que nosotros descubrimos al fin (o lo comprendemos mejor) que somos sus hijos. Decir «Padre nuestro» es ya ser hijo, es ya el efecto de su paternidad. La oración lleva en sí su acogida favorable.

Cuando decimos «venga tu Reino», no es para hacerle saber que el mundo va mal y que su Reino aún dista mucho de estar entre nosotros; tampoco es para convencerle de que venga: éste es su firme propósito, y quien pretenda hacerle que se decida a venir llega demasiado tarde. Es por nosotros por quienes pronunciamos esta petición, a fin de que, con motivo de estas palabras, el Espíritu renueve en nosotros la esperanza, la seguridad y el compromiso de nuestras vidas en esta perspectiva.

Finalmente —y esto es objeto de escándalo y de constantes equívocos—, ¿por qué pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación? ¿Qué padre tan sádico y desnaturalizado es ése que tiende trampas a sus hijos, ya de por sí tan débiles?

Cuando decimos «no nos dejes caer en la tentación...», no es para hacerle saber a Dios que tenemos miedo a las asechanzas que oculta

el futuro; él ya lo sabe; tampoco es para disuadirle, a fuerza de llantos y súplicas, de su sádico proyecto, que no lo tiene. Santiago, a quien nadie ha acusado jamás de «secularista» —más bien se piensa de él (injustamente, por lo demás) que es todavía excesivamente judío—, nos advierte formalmente: «Ninguno, cuando se vea tentado, diga: `Es Dios quien me tienta'; porque Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce» (Sant 1, 13-15).Ciertamente, al pretender que el hombre tenga una historia, un futuro personal en libertad, Dios quiere que el hombre experimente el conflicto, que es inevitable y tiene que llegar. Pero él no organiza tal acontecimiento, tal enfermedad, tal fracaso o tal éxito para poner al hombre a prueba, para someterle a tentación.

Por lo tanto, las palabras de la última petición del Padrenuestro no van encaminadas a apartar a Dios de un maligno placer que pueda él sentir en ponernos en peligro. Una vez más, y como sucede con las restantes peticiones, es por nosotros por quienes hablamos: al pronunciar esta petición, adquirimos, gracias al Espíritu, la certeza de que Dios no debe figurar en la lista de nuestros enemigos y de nuestros temores, de que no nos somete precisamente a la tentación, sino que, al contrario, está ahí para librarnos de ella, para hacernos crecer venciendo las tentaciones y los conflictos que surgen en virtud de la autonomía de los acontecimientos, de la acción de los hombres o de nuestra propia codicia.

Orar para transformarse uno mismo

El Padrenuestro nos revela así, con toda claridad, que la oración surte efecto, pero en el hombre, no en Dios. Por eso se afirma constantemente en la Biblia que la oración del creyente está segura de ser escuchada. Y ciertamente, la oración lleva en sí misma la certeza de su favorable acogida; pero es preciso que sea la oración del Padrenuestro, no la petición del «pagano». Quien dice «Padre nuestro» aprende con ello a ser hijo.

Que se abran los postigos, y el sol, que ya ha salido, podrá entrar inmediatamente e inundarlo todo. Lo que hace que la oración sea, sin embargo, una operación más lenta y más delicada es que el hombre no es un espacio semejante al de una habitación, perfectamente definida en todas sus dimensiones. Es la existencia la que definirá y modelará al hombre poco a poco. He ahí por qué la oración del creyente, a diferencia, una vez más, de la de los paganos, no puede darse intermitentemente, como un acto puntual, aquí y allá, sino que tiene que acompañar necesariamente a la existencia, cuya respiración la constituye la fe, y cuyo ejercicio, esfuerzo y goce de respirar lo constituye la oración. Es poco a poco, a través de un largo aprendizaje, como el espacio-hombre y el espacio-mujer podrán formarse y abrir sus ventanas al sol.

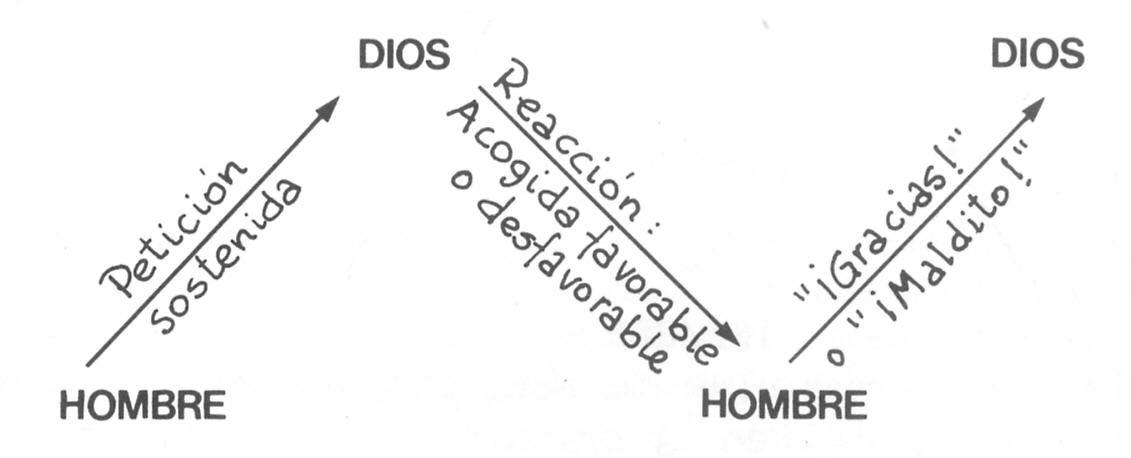

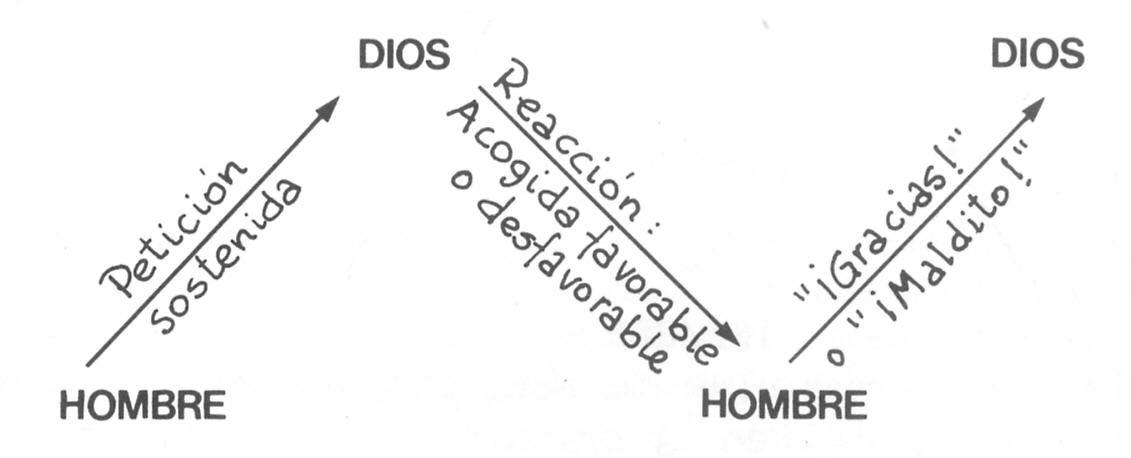

En cuanto a la eficacia de la oración, la oposición religión-fe (o «pagano»-creyente) es muy clara y susceptible de ser reflejada en un esquema, aparte de que sirve para iluminar un determinado aspecto de la parábola del hijo pródigo.

En la religión, el hombre, provocado por una necesidad que no puede satisfacer por sí mismo, lanza a Dios una petición «apoyada» con súplicas, ritos eficaces y sacrificios. Con ello espera influir en Dios para hacerle reaccionar y satisfacer su petición. Tras constatar que ha sido escuchado, entonces, y sólo entonces, pensará en dar gracias. De lo contrario, maldecirá o tendrá muchas ganas de hacerlo, y sólo el miedo se lo impedirá.

Es sobre este esquema sobre el que fundamentalmente actúa el hijo pródigo.

«¿Volver a mi padre y esperar que aún sienta por mí algún cariño paterno,

después de lo que le he hecho? ¡Ni pensarlo! En cambio, si me humillo delante de

él, quizá pudiera conseguir entrar a su servicio y ganarme la vida de nuevo. ¡En

la situación en que me encuentro, merece la pena intentarlo!» Y para apoyar su

petición, el hombre prepara, sopesando cada palabra mientras mordisquea su

lapicero, una pequeña estrofa de tres versículos:

«Padre, he pecado

contra el cielo y contra ti».

(Comenzaré halagándole).

«Ya no merezco ser

llamado hijo tuyo».

(Movimiento complementario: me humillo).

«Trátame como a uno de tus jornaleros».

(Es lo mínimo, y él no podrá negarse).

Cuando el hijo llega ante el padre (cf. Lc 15,20 ss.), descubre que el padre era y seguía siendo padre. Su pequeña estrofa se detiene en unos puntos suspensivos al final del segundo versículo. No hace falta transformar al padre ni arrancarle nada. Todo consiste en que el hijo regrese, se abra y se ofrezca de nuevo al amor del padre, que actúa verdaderamente por encima de cuanto el hijo podía «pedir o pensar». La oración surte efecto en el que ora, no en Dios, porque las palabras de la oración no son más que el soporte exterior y la expresión del Espíritu de Dios que atrae y abre al hombre al deseo de Dios.

Esta parábola, además, nos muestra la mezcolanza que puede producirse entre petición «pagana» y oración creyente, entre religión y fe, así como el progresivo avance a través de sucesivas conversiones. No siempre se encuentra uno delante del Padre, sino que ha de comenzar a caminar muy lejos de él. Pero, para caminar, es preciso que haya un punto que abandonar (es la oración de los paganos) y un término al que llegar (es el Padrenuestro). El camino entre uno y otro puede ser largo, puede dar rodeos y hasta puede volver atrás. Pero quien «se levanta para ir hacia su Padre» llegará al Padre, sea cual sea su camino.

Ante todo, orar como se pueda

No basta con recitar de vez en cuando el Padrenuestro para obtener el deseado grado de fe, de libertad y de oración. Es éste un ideal que hay que buscar incesantemente; en la realidad, nos hallamos en algún punto entre ambos valores extremos inscritos en nuestro «manómetro». Afortunadamente, la Biblia no es purista. La Biblia dice: «No oréis como los paganos», y también: «Cuando oréis, decid: `Padre Nuestro...'»; pero no dice: «No digáis ninguna otra cosa ni tratéis de orar hasta haberos identificado plena y definitivamente con el Padrenuestro».

Al no ser purista, la Biblia reconoce la posibilidad de distintas andaduras, y las acepta con libertad: «En toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias» (Flp 4,6). Pero no se trata de renegar de la enseñanza de Jesús y recaer en la oración de los «paganos». La diferencia está perfectamente clara: se invita al creyente a orar y a hablar abiertamente de sí y de sus dificultades; se le invita, pues, a pedir. Pero todo ello se hace ya en la acción de gracias.

La acción de gracias no ha de venir eventualmente, en tercer lugar, una vez constatado que la petición ha sido escuchada. Todo se mueve ya en la acción de gracias; es decir, la oración prevalece sobre la petición concreta. No se emplaza a Dios a mostrarse útil, ni se le conmina a actuar, ni se le pone a prueba. Nada de eso. Lo que se hace es orar y acoger a Dios en su vivificante misterio; le dejamos que «nos haga existir» y, consiguientemente, le damos gracias, a la vez que oramos. Ahí está la diferencia. En cuanto a las peticiones, no hay que sofocarlas, puesto que expresan la vida concreta en la que debe desarrollarse la fe, la existencia recibida de Dios en la oración. No hay, pues, que sofocarlas, pero tampoco hay que esperar que sean atendidas. Su acogida, su eficacia, sigue estando al nivel de la sola oración, y consiste en la paz de Dios: «Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús» (Flp 4,7).

¡Qué decepción para el pagano o para el religioso! ¡Te pedíamos la curación y nos das la paz en la enfermedad; te pedíamos el éxito y nos das la paz en la sencillez; te pedíamos el amor y nos das la paz en la soledad; te pedíamos cosas concretas y para ahora mismo y nos das la paz en Cristo resucitado y viviente!

Decepción, a no ser que se haga la experiencia de esa paz sorprendente, de esa paz que nuestro herido corazón y nuestros inquietos pensamientos no podrían darnos. Esa paz que es «gozo en el Señor en todo momento», que es «superación de la inquietud», que es «irradiación de benevolencia para con todos los hombres» (cf. F1p 4, 4-5); que es, en una palabra, libertad, porque «el Señor está cerca». No presente, ni a nuestro servicio, ni dispuesto a solucionar nuestras vidas. Pero sí cerca para tocar, sosegar y liberar nuestro deseo, y para que esa libertad renovada pueda manifestarse en benevolencia para con todos los hombres.

Ante todo, se ora como se puede, pero sabiendo que la oración misma va a arrastrarnos más lejos. Es preciso saberlo, es preciso dejárselo decir; de lo contrario, volveremos a caer en la oración de los paganos... o incluso dejaremos de orar, después de haber criticado definitivamente la oración religiosa y sin haber sospechado jamás que pudiera existir otra.

Ante todo, se ora como se puede, pero deseando aprender a orar como se debe. Y si la oración misma, emprendida y mantenida como una aventura y un descubrimiento, nos arrastra inevitablemente más lejos, a una existencia según el Reino, es que esa oración está habitada por el Espíritu mismo de Dios: «El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene» (Rm 8,26).

2. La oración y el Espíritu

Orar no es, pues, una aventurada operación para llegar, por medios sutiles, hasta un Poder divino al que le guste hacerse de rogar antes de prestar un servicio. Orar es algo que tiene lugar en nosotros; orar es acoger y tratar a Dios. Nada tiene de extraño que el Espíritu de Dios esté ahí para algo, que sea el actor principal de esta ascensión hacia el Padrenuestro, hacia la libertad del Reino.

Orar para pedir el Espíritu (Lc 11,1-13)

No todo el mundo tiene la Biblia como libro de cabecera. Pero hay algunas frases en el Nuevo Testamento que son universalmente conocidas, incluso por los increyentes, y que constituyen, desgraciadamente, las únicas referencias que se tienen muchas veces de la fe cristiana. Si se habla de la acción de Dios, se citará lo de «los lirios del campo»; a continuación, lo de los cabellos, de los que «ni uno solo

cae sin consentimiento del Padre» —texto que se suele citar en estos términos y que, como tal, es inexistente—; por último, lo de «la fe capaz de trasladar montañas». Si se trata de la oración, disponemos del famoso «pedid y recibiréis», frase que defrauda las esperanzas del hombre religioso en la misma medida en que es motivo de regocijo o de irritación para el ateo. ¡Un auténtico «folklore»!Algunos, más «iniciados», conocen la parábola del hombre que acude a importunar a su amigo durante la noche hasta que éste se levanta a darle el pan que el otro le pide. O aquella otra de la viuda que se siente perjudicada y logra obtener justicia del juez inicuo a base de no dejar de darle la tabarra hasta que éste decide atenderla. Son parábolas ciertamente conocidas, pero suelen ser entendidas en flagrante contradicción con lo que Jesús dice de la oración de los «paganos». Porque, en definitiva, según Jesús, lo propio de los «paganos» es pensar que a fuerza de palabras, a fuerza de insistir, a fuerza de novenas, se harán oír y conseguirán doblegar a Dios.

La famosa frase clave, «Pedid y se os dará», aparece en Lc 11,9 como aplicación de la parábola del amigo importuno —o del amigo que se deja conmover. Es sencillo, claro y muy práctico: si tienes una necesidad, pide y Dios te dará. Si no ocurriera así, insiste, paga el precio, y asunto arreglado. Si no es ésta la oración de los paganos que Jesús critica, la verdad es que se le parece mucho.

La parábola del amigo que por fin se deja conmover habla, ciertamente, de insistencia: se molesta al otro, no se le deja en paz, se le impide que vuelva a dormirse, se amenaza con despertar a toda la casa, se está dispuesto a hacerle quedar mal delante de todo el barrio, se procede «sin vergüenza». Y así es como se obtiene lo que se quiere. Esa es la historia de base.

¡Pero la aplicación, la lección que de ahí se saca con respecto a Dios, es completamente distinta! Al amigo humano hay que insistirle mucho para hacerle reaccionar, y la insistencia descarada es la única manera de conseguir que se mueva.

Con Dios, las cosas son muy distintas. Le pides, y te da sin demora. Llamas, y te abre sin hacerte esperar. Buscas, y encuentras sin el menor problema. La diferencia entre el amigo y Dios no es de grado. Es una diferencia absoluta.

La parábola no nos proporciona el método —la conclusión sería: «Así pues, insistid también vosotros, y obtendréis». El episodio sirve para tomar conciencia de una cosa: ante un amigo, hay que insistir,

pero se acaba obteniendo; ante Dios, que es nuestro Padre, no hace falta insistir; sencillamente, le pides, y te da.Y esta conclusión del v. 9 —con su triple imagen: pedir, buscar, llamar— se toma de nuevo en el v. 10: «Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá». Y tras la inmediatez del don, el texto subraya además su bondad: cuando el hijo pide un huevo, ¿va a darle su padre un escorpión que le pique y le mate? «Vosotros, padres, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos...» —el lector respira aliviado, y el religioso se alegra, porque aquí va a ancontrarse con un Dios dispuesto a darle de inmediato las cosas buenas que necesita. ¡He ahí una religión como es debido!— «...pues ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan...!» —¡horror, desolación, decepción: el Espíritu Santo! ¿Para qué sirve, si puede saberse? Se esperaba pan, se pedía la curación, el amor, la fortuna, el poder... ¡y se nos da el Espíritu Santo!

¡Pues sí, el Espíritu Santo, la «cosa buena» de Dios! Lucas precisa —brutalmente, según algunos— el pensamiento que Mt 7, 11 deja sin precisar. Dios colma a todos los hombres sin diferencia, buenos y malos, de todos los dones maravillosos de la creación: la tierra, el agua, el sol, etc. Este mundo les ha sido confiado a todos ellos, y en él está su libertad, su trabajo diario, su lucha, su inquietud. Si quieren ir más lejos, entrar en la alianza con Dios, vivir en su Reino, comprometerse en su existencia de justicia, entonces pueden pedir en la oración el Espíritu. Es la única «cosa buena» que Dios concede: ¡él mismo! Don excelso, que no es un escorpión asesino ni una serpiente traicionera, sino la vida, el conocimiento y el ensanchamiento del deseo.

Este don responde inmediatamente a la petición: al no desear Dios cosa alguna que no sea dar su Espíritu, basta que el hombre se abra a ese don, precisamente pidiéndolo, para que lo reciba en la medida existencial de su propia apertura. Si en la memoria de las gentes se pudiera añadir la mención del Espíritu al famoso «pedid y recibiréis» que tan bien conocen, el «folklore» ya no sería tan caótico.

El Espíritu ora en nosotros (Rm 8, 14-39)

La presencia del Espíritu en la oración es aún más profunda. No sólo es el don que hay que pedir y, por tanto, acoger en la oración. Es él mismo el que, de un modo misterioso, habita nuestra oración, la purifica de nuestras locas peticiones y la orienta al encuentro del deseo de Dios para hacer que recaiga sobre la libertad del hombre convertida en sentido y en renovada certeza de que, a pesar de la ausencia de Dios, nada podrá separarle del Amor de Dios. Tal es la maravillosa síntesis que Pablo nos propone en Rm 8, 14-39. Tome la Biblia el lector y lea primero este texto, antes de entrar en su análisis.

La situación de vida en que se sitúa Pablo es clara: «Los sufrimientos del tiempo presente» (8,18). La tensión que de ahí se deriva para el creyente es igualmente obvia y resulta perfectamente visible en la oscilación que se da entre 8, 14-17 y 8,31. El creyente vive, por una parte, la nueva certeza, gritada en él por el Espíritu, de que es hijo de Dios y de que puede confiar en su Padre ahora —«Somos hijos de Dios»— y en el futuro: «Y, si hijos, también herederos» (8, 14-17). En la antigüedad, el hijo y heredero de un gran propietario no tenía que preocuparse demasiado, a diferencia de sus hermanos menores. Así pues, la vida es hermosa y el futuro es prometedor: ¡se puede confiar en Dios!

Pero he ahí que todo se viene abajo. Aun siendo hijo y heredero, el creyente sigue, de hecho, en la misma situación que todo el mundo: nada ha cambiado en la vida real, física, desde su conversión; los «sufrimientos del tiempo presente» no perdonan. Sufrimientos concretos y cotidianos como los que perfectamente experimenta el Apóstol en su vida apostólica y que recuerda en 8, 35-36. ¿Hijos y herederos? Digamos, mejor, «animales destinados al matadero», seres entregados al «poder de la nada» (8,20) y que gimen en la esclavitud de la corrupción, como todo el mundo.

Seamos serios, pues, y comprendamos que Dios está «contra nosotros» (8,31), que la cosa es evidente y que es preciso abandonar la fe, que no pasa de ser una vana ilusión, y volver a la vieja convicción religiosa de que Dios es un poder hostil y lejano, y que sólo con esfuerzo y ocasionalmente consigue el hombre conciliárselo.

¡He ahí el problema! ¿Recaerá el creyente en el temor y en la mentalidad de esclavo de este poder divino (8,15)? Esclavo, porque vive una relación lamentable de dominado a dominador, porque entiende su religión como un medio de lograr que se satisfaga tal o cual petición suya cualquier día en que el Dueño absoluto se encuentre de buen humor. Y temor, porque su deseo de vivir se ve amenazado y atropellado de la manera más absoluta: ¡el propio Dios está en contra!

O bien, enfrentado a esta situación de ausencia, de abandono de Dios, el creyente, aun «gimiendo» con todo el mundo y como todo el

mundo, ¿sabrá convertir ese «gemido» en esperanza, en superación, en certeza renovada y en victoria de la libertad en la fe: «Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios» (8, 37-39)? ¡He ahí la alternativa! Pablo dice que quedará zanjada gracias a la oración y, en ella, gracias al Espíritu. Y para decirlo elabora un texto con una construcción admirable y, en sí misma, llena de significado.El Espíritu gime con nosotros

Esta construcción —llamémosla el «cono del gemido»— tiene una base muy amplia: toda la «creación», toda la humanidad (8, 18-22). Entregada por Dios al poder de la nada, de la muerte —la vida orgánica lleva consigo la muerte, y Dios deja que la vida siga sus propias leyes—, la humanidad gime. De hecho, ese gemido contiene una esperanza, una impaciente espera de ser liberada de la corrupción, de acceder a la libertad y a la gloria que los hijos de Dios heredarán de él y compartirán con él. Pero sucede que sólo los hijos de Dios lo saben. Aunque existe esperanza, los hombres que gimen aún no la perciben. Se trata de una esperanza objetiva: de hecho —aunque sólo los creyentes lo perciben: «Pues sabemos» (8,22)—, el gemido de la humanidad es el dolor de parto.

La mujer que da a luz por primera vez siente que se le desgarra el vientre, y por eso cree que va a perder la vida en el empeño. Sólo después comprende, recibe y vive el sentido de su dolor: el hijo, la nueva vida que su gemido encerraba.

La humanidad entera es una mujer que no da a luz a otro ser, sino que se da a sí misma una vida distinta, nueva. Nada menos evidente que esta certeza de fe. La humanidad no lo sabe, y piensa que, en el fondo, todo su esfuerzo es en vano. ¿Y los creyentes? Ellos sí «saben», dice Pablo. Pero es importante precisar —para no caer en un triunfalismo perfectamente ilusorio— que Pablo, en semejantes contextos, dice frecuentemente: «nosotros sabemos», «nosotros pensamos», «nosotros tenemos la certeza», «nosotros no ignoramos», etc.; lo cual siempre significa: «nosotros luchamos por encontrar ese sentido y esa certeza». No piensa en un saber adquirido, capital puesto a buen recaudo en el cofre de de una hermosa alma desprendida, pero también protegida de todo. Se trata de un sentido, de una certeza, de una esperanza que hay que reconquistar constantemente en medio del combate de la oración y la perseverancia.

En efecto —y éste es el primer piso de nuestro cono—, los cristianos que, no obstante, «saben», que tienen, por tanto, una esperanza subjetivamente percibida, también gimen. Tienen las primicias, las arras, pero todavía queda lejos la realidad, es decir, la liberación de su existencia (8,23). La gloria de Dios, en principio, ya está en ellos (8,18); ya están «glorificados» (8,30); pero esta vida nueva no está todavía revelada, no ha transformado aún el «cuerpo», es decir, toda la existencia concreta del creyente. Por eso gimen también ellos. Y este gemido puede recaer sobre uno mismo y volverse desesperación, miedo y esclavitud. O puede tornarse en esperanza, en perseverancia, en espera activa (8,25). En una palabra: el creyente puede volver a ser «pagano», religioso, e intentar de nuevo arrancar ciertos consuelos a ese Poder divino hostil; o puede hacerse más creyente, aprovechando esa situación de Ausencia para afirmar más la Presencia de Dios, para «saber» mejor que su existencia no es en vano y para obtener de ese «saber» constantemente renovado una libertad nueva y un nuevo obrar.

Aun cuando ciertamente exige e indica con toda claridad el objetivo a conseguir, Pablo no es ningún purista. Conoce el trayecto ascendente hacia la fe, lejos de la religión. El creyente, en su «debilidad» (8,26), llevado ante todo por la angustia, dirá cualquier cosa, lo que sea, en su oración. Gemirá, tratará de imponer sus peticiones, suplicará a Dios que intervenga, le comunicará a que se muestre útil y le tratará de «Dios de pega», para, a continuación, volver a darle todos los títulos de amor y de respeto que piensa podrán ablandarlo. Sí, verdaderamente en esos casos «no sabemos pedir como conviene» (8,26). ¡El Padrenuestro ha quedado muy lejos, demasiado vacío! Lo único que cuenta es la necesidad del hombre, ¡y ahí es donde se quiere emplazar a Dios!

Afortunadamente, a pesar de tan turbia oración —que existe, y ahí está; se ora como se puede, pero se ora, a fin de cuentas—, Alguien acude a nuestro encuentro a poner orden y calmar la angustia, pacificando el deseo y afianzándolo de nuevo en el deseo de Dios. En el eje mismo del gemido que atraviesa a la humanidad entera y a los propios creyentes, el Espíritu mismo viene a ocupar su puesto; también él gime con gemidos inenarrables, porque él no habla ni grita. No es actor de la historia; él habita las libertades que oran, que le acogen.

El Espíritu libera nuestro deseo

¿Por qué viene el Espíritu a habitar nuestro gemido? Para decantar en nosotros oración y petición, oración del creyente y petición del hombre en peligro. Para impedir que la petición lo llene todo, porque entonces el creyente volvería a hacerse religioso, sumido en el temor y en la esclavitud. Para liberar la oración, para poner en contacto el deseo del hombre con el amor de Dios, con su plan, con su pedagogía, con su «abscondeidad». Para encontrar el sentido que es el oxígeno de la libertad.

Porque el Espíritu, por su parte, no tiene problemas: su «deseo» (8,27) funciona «según Dios». «Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios». Porque «el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios». (1 Cor 2,10 s.). Gracias a la acción del Espíritu que habita la oración del hombre, en el corazón de éste no impera ya la petición conforme a la necesidad, sino el deseo según Dios. En lugar de recaer en el temor y en el desconocimiento de Dios, el gemido se eleva hasta Dios y recae sobre el hombre y su angustia como «saber»: «Y así, sabemos que Dios colabora en todas las cosas con los que le aman, para bien de ellos» (8,28). Es preciso desmenuzar esta importantísima frase:

—«Y así»: es el fruto de la oración habitada por el Espíritu. Lo mismo que en Flp 4,7, el fruto esperado no es la acogida favorable de la petición; allí era la paz, aquí es el «saber» y la victoria sobre los gemidos.

—«Sabemos»: encontramos sentido y certeza en el corazón mismo del infortunio, que en sí mismo permanece inmutable.

—«Que Dios colabora»: él actúa juntamente con los hombres, desde el interior de su libertad creyente, nunca en lugar suyo.

—«En todas las cosas»: En la alegría o en la angustia, en la enfermedad o en la curación, en el éxito o en la prueba: los acontecimientos están dejados a sus propias fuerzas y acaban siempre para el hombre en la «corrupción».

—«Con los que le aman»: gracias al Espíritu, ellos le aman a él, a Dios, no su utilidad, no el milagro que podría hacer. El amor es condición no para que Dios actúe, sino para que el hombre perciba que Dios actúa y en qué sentido lo hace. ¡El sol no brilla porque yo abra los ojos!

—«Para bien de ellos»: en favor del hombre nuevo que ha de ser dado a luz; en favor de la plena realización del deseo del hombre, que va infinitamente más allá de la satisfacción de las necesidades. Se trata de ser transformado «según la imagen de su Hijo, para que sea él el primogénito entre muchos hermanos» (8,29).

Los «sufrimientos del tiempo presente» ponen a los creyentes ante la alternativa fundamental: ¿son hijos y herederos» o son «corderos destinados al matadero»? Alternativa fundamental no sólo por lo que se refiere al sentido que uno tiene de sí mismo y de su existencia, sino también por lo que concierne al modo de tratar a los demás.

La oración no obtiene ni pretende siquiera obtener —las peticiones sí— que cesen los sufrimientos, sino que la fe triunfe y los supere. En medio de un espacio que parece cerrado, entregado a la vanidad, sin un porvenir válido, el creyente debe volver a ser, mediante la oración, un hombre que «sabe» el espacio de vida que Dios abre ante él. El ha vivido ya todo un camino de alianza con Dios —ha sido predestinado, llamado, justificado, glorificado (8,29 s.). Conoce todo un pasado de alianza de Dios con los hombres —toda la obra de vida llevada a cabo en Jesús, entregado también él, no dispensado, lo mismo que el resto de los hombres, pero que por ese camino accedió a la Vida y a la Perfección (8, 32-34). Si el creyente percibe, si «sabe», si gusta de nuevo todo esto en la oración gracias al Espíritu, entonces el futuro se abre de nuevo ante él y se le revela de nuevo el sentido que transforma su gemido en exultación: «Nada, ni la muerte, ni la vida, ni drama alguno, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús» (cf. 8,38 s.). Para recuperar y desarrollar esta certeza sirve la oración; por eso viene el Espíritu mismo a habitarla.

3. La eficacia de la oración

«Todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis» (Mt 21, 22). ¡Ah, la fe que mueve montañas! También ésta es una de las frases universalmente conocidas, para vana esperanza de algunos, para lúgubre decepción de otros y para la indiferencia, la sonrisa burlona o el fastidio de muchos. Bastaría, según eso, pedir con fe y se conseguiría todo cuanto se desea, incluso cosas espectaculares, como que se seque un árbol que no da el fruto que de él se esperaba, o hacer que una montaña se arroje al mar.

Y aunque las Iglesias tradicionales no parecen contar suficientemente con estas palabras, sí se hallarán otras organizaciones para las que constituyen prácticamente el único argumento. En el comercio no hace falta demasiada reflexión, sino un buen eslogan. Gurus, swamis y maestros no faltan. «¡Venid a curaros, Dios no podrá dejarse ganar en generosidad! ¡Los sordos, a este lado; los ciegos, poneos junto a los sordos! ¿Tiene todo el mundo su ticket? ¡Podemos empezar!»

Si la curación no llega, la explicación es clara —y nadie podrá probar lo contrario—: «¡Hijo mío, te falta fe!» Pues es curioso, siendo así que se necesita tan poca —un minúsculo grano de mostaza— para mover una montaña... ¡De modo que, para curar una simple oreja...!

Sin embargo, estos textos existen; ¿y acaso no están ahí para despertar en el corazón del creyente una confianza absoluta? Confianza absoluta, sí, pero no en un mundo maravilloso en el que, gracias al poder divino, la realidad se pliegue sin dificultad a los deseos y proyectos del hombre. Confianza absoluta, sí, pero en el orden establecido por Dios: un mundo dejado a sus propias fuerzas y un hombre entregado al combate de la vida, pero llamado a reconocer y a optar por el Dios que viene, atravesando ese espacio de la ausencia de Dios. Juan afirma con toda claridad esta confianza absoluta en la oración, pero la sitúa con no menor claridad: «En esto está la confianza que tenemos en él: en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido» (1 Jn 5,14 s.). Si se tratara de una curación o de un éxito cualquiera, no haría falta una larga reflexión para saber que se posee. Se vería. Pero se trata de sabiduría (Sant 1, 5-8), de paz (Flp 4,7), de «saber» (Rm 8,28), del Espíritu (Lc 11,13); en una palabra, del conocimiento de la libertad en la fe; y entonces sí hace falta «creer que se ha recibido» (cf. Mc 11,24) en la oración. Basta con ponerse en estado de acogida, y se recibe. Pero se trata de dones cuya presencia no aparece sino poco a poco, al hilo de la existencia. Será el trayecto que recorra el hombre el que revelará el don simple otorgado ya en la oración.

El Templo y la higuera (Mc 11, 1-26)

¡Ahí están, sin embargo, esas sorprendentes palabras sobre unas montañas a las que la fe hace perder el equilibrio! No se trata de vaciarlas ni de olvidarlas ni de neutralizarlas con otras palabras. Si las analizamos detenidamente, descubriremos que, lejos de situar la oración en las dudosas playas de lo maravilloso o lo espectacular, también ellas la ponen en relación con el compromiso de la libertad creyente en favor del Reino, en medio del combate en el corazón del mundo, de una realidad que se resiste. Leamos, antes de nada, Mc 11, 1-26. El fragmento comienza con el relato de la entrada triunfal en Jerusalén (1-11), sigue con el curioso asunto de la higuera sin fruto, a la que Jesús maldice, a pesar de que no era época de higos (12-14), y concluye con la escena del Templo (15-19), para volver al asunto de la higuera, seca efectivamente por la maldición de Jesús (20-21). Y como conclusión de todo el fragmento así articulado, aparecen las sorprendentes palabras sobre la fe y la oración. Jesús dice a Pedro, extrañado al ver la higuera seca: «Tened fe en Dios y haréis obras más espectaculares todavía que ésta; podréis —¡fijaos bien!—lograr que una montaña se lance al mar. ¡Bastará con que lo pidáis!»

Estas palabras —acerca de la fe (22-23), después acerca de la oración (24) y finalmente acerca del perdón (25)— han de entenderse dentro de este conjunto, en el contexto de todo el relato, cuyo centro lo constituye la escena del Templo, enmarcada por el asunto de la higuera: ambos signos están, pues, íntimamente unidos y se iluminan mutuamente. Marcos ha hecho aquí una composición única.

Primero, la escena del Templo. Los otros evangelistas sitúan la acción de Jesús en el Templo en el plano moral: lo purifica de los turbios negocios, que eran un sacrilegio en aquel lugar. Marcos tiene una visión muy diferente; él sitúa la acción de Jesús en el plano profético. Jesús no está preocupado por el honor del Templo, por hacer que reine en él una moral buena, por reservarlo a la acción litúrgica. Lo que quiere es restituirle su íntegro significado profético: el Templo ha de ser «una casa de oración para todas las naciones». No se trata ya de moralidad, sino de anuncio profético de la universalidad de la salvación. El gesto de Jesús, por lo demás, es perfectamente precisado: expulsa a los traficantes fuera del atrio de los paganos, el espacio exterior del Templo, e incluso —detalle propio de Marcos— no permite que empleen dicho atrio como atajo. Jesús quiere, pues, reintegrar el atrio de los paganos al Templo, devolverle el mismo carácter sagrado y profético que a los otros atrios interiores.

Al gesto añade Jesús la enseñanza —detalle propio de Marcos y que subraya perfectamente el carácter y alcance proféticos del gesto. Marcos resume dicha enseñanza en una primera cita que es una referencia a todo un pasaje de Isaías (56, 1-8): Yavhé no limitará su salvación exclusivamente a Israel, sino que la abrirá de par en par a todos los pueblos, «su casa será casa de oración para todos los pueblos». Lo que siente Jesús y lo que le impulsa a actuar no es, pues, una oposición moral entre «casa de oración» y «casa de comercio», sino una oposición profética entre «para todas las naciones» y «para solo Israel».

La segunda referencia que hace Marcos (a Jeremías: 7,11) acaba por establecer ese sentido profético. Una «cueva de bandidos» es un lugar fortificado, situado, por ejemplo, a media altura de un acantilado y, por lo mismo, inaccesible, inexpugnable; ¡un lugar en el que uno se siente perfectamente seguro! Ese es el sentido del texto de Jeremías: Israel piensa poder hacer cualquier cosa, cometer el horror que sea, y después acudir al Templo y decir: «¡Aquí estamos seguros!»

Tal es la oposición profética que subraya Jesús. Se ha reducido el atrio de los paganos a un significado meramente profano, haciendo de él un mercado y un lugar de paso. Y no se ha hecho por casualidad, sino que se debe a que Israel se ha cerrado sobre sí mismo, ha monopolizado la salvación y cree estar seguro en su «ghetto»: Dios nos es adicto; los demás, esos infieles, esos impuros, están destinados al castigo de Dios. ¡Que se queden fuera!

El Templo de Jerusalén es la manifestación pública, oficial, de esa actitud de los corazones: amputado de su dimensión de apertura a los paganos, proclama la infidelidad de Israel a la obra y a las promesas de Yavhé. Israel debía ser el portador a todas las naciones de las promesas de la salvación de Dios. Pero Israel no ha dado ese fruto esperado por el Señor, y se ha convertido en una decepcionante higuera a la que la maldición de Jesús va a dejar seca.

Y llegamos a la higuera. También aquí se trata de una acción profética de Jesús. El nexo entre los dos signos —el Templo abierto a todos los pueblos y el árbol seco— no lo inventa Jesús. Forma parte del oráculo de Isaías 56. El profeta habla allí de la sospecha que, en lo referente a la salvación, atormenta a los extranjeros, a los no-judíos: «¡De cierto que Yavhé me separará de su pueblo!» (56,3). Y el eunuco, que es para el judío el colmo de la infidelidad, dirá: «¡No soy más que un árbol seco!» Con su doble gesto profético, uniendo de nuevo Templo y Arbol, Jesús devuelve al Templo todo su significado universal y rechaza a Israel, al que declara árbol seco, incapaz de dar los frutos de la salvación, abierta a todos los pueblos que Yahvé le había confiado.

Una Iglesia abierta a todos los hombres

El viejo Israel se ve rechazado; en lo sucesivo, no será más que una higuera seca: ¿quién va a encargarse, entonces, del Templo, casa de Dios para todas las naciones? Si Israel ya no lo es, ¿quién será el nuevo portador hacia todos los hombres de la salvación de Dios? Será Pedro, los discípulos de Jesús, la Iglesia. Al final del primer cuadro, Marcos hace un paréntesis: «Y sus discípulos oyeron esto» (11,14). Y al día siguiente —comienzo del tercer cuadro— es Pedro, portavoz habitual de los discípulos, quien «se acuerda» (11,20) y plantea el problema. Y termina este tercer cuadro, mediante un súbito ensanchamiento de las perspectivas y una brusca aceleración del tiempo, con la imagen de la Iglesia, de una comunidad reunida en la oración.

Los tres cuadros de Marcos adquieren forma, por consiguiente. Con un lenguaje muy simbólico que permite formular las cosas con sorprendente concisión, Marcos presenta primero a Jesús recusando a Israel (11, 12-14); luego, devolviendo al Templo su pleno significado universal (15-19); y, por último, confiando a la Iglesia el mandato retirado a Israel e instruyéndola acerca del camino a seguir y los medios a emplear para no convertirse también ella en una higuera seca. Esos medios son: la fe, la oración y la fraternidad abierta (22-25).

Conviene prolongar la pregunta de Pedro: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste está seca. Y nosotros, tus discípulos, tu Iglesia, ¿cómo haremos para no encerrarnos, a nuestra vez, en nosotros mismos, en una institución segura de sí y cerrada a cal y canto, en un refugio inaccesible? ¿Cómo haremos para permanecer abiertos a todos los hombres, para seguir siendo portadores de las promesas de un mundo nuevo en el que Dios reúna a todos los hombres? ¿Cómo no convertirnos, a nuestra vez, en un `ghetto', en una higuera que ya no dé los frutos deseados y a la que tú tengas que maldecir? ¿Qué debemos hacer?».

Jesús da tres medios a la Iglesia: creer en el poder de Dios, orar, y vivir en el mundo en comunidades fraternas, en las que impere realmente el perdón que viene de Dios.

¿Y esas montañas que el creyente podría hacer que se arrojasen al mar? En la Biblia, cuando las montañas se ponen a cambiar de sitio, significa que el mundo antiguo se ha cuarteado y se prepara otro mundo nuevo. No es que se caiga en lo espectacular —Jesús se niega siempre a ello—, sino que se habla en imágenes, se toma del mundo actual lo que tiene de más masivo, de más inquebrantable y que mejor indica su inamovilidad aparente —las montañas, las colinas—, y se le da la vuelta a todo ello para decir que Dios hace algo nuevo: un nuevo éxodo (Is 40,6), una nueva venida de Yahvé (Is 2,10-12), un juicio sobre el antiguo mundo (Os 10,8, citado en Lc 23,30 con ocasión de la Pasión, y en Apoc 6,16 y 16,20).

A propósito de fe y de oración, no se trata, pues, de hacer algo espectacular, sino algo nuevo. Lo que inquieta a Pedro, y con él a todo discípulo y a toda la Iglesia, es cómo seguir siendo portador de un mundo nuevo en pleno mundo antiguo; cómo no convertirse en una institución perfectamente «engrasada», pero cerrada en sí misma; cómo arreglárselas para no tener, por una parte, los templos y lugares de culto y, por otra, la vida, totalmente ajena a ellos y obsesivamente encerrada en su comercio, en su agitación y en su sin-sentido; cómo no ser una religión y un culto localizados e insignificantes, sino más bien una vida, una esperanza, un impulso hacia el mundo nuevo en el centro mismo de la existencia de todos los hombres. A una institución humana le es tan imposible dar esos frutos como a una higuera dar higos cuando no es su tiempo (Mc 11,13) —detalle propio de Marcos y muy significativo para nuestra conclusión. Siendo imposible a los hombres, se les hace posible, no obstante, y hasta seguro si acogen el poder de Dios: «No temáis, tened fe en Dios». Pero ese poder de Dios, único capaz de hacer siempre lo nuevo —puesto que supera incluso a la misma muerte—, hay que percibirlo en la fe, acoger lo en la oración y vivirlo ya en comunidades fraternas y abiertas: toda la existencia concreta de los hombres está ya invadida por el perdón y por la vida nueva que viene de Dios.

Marcos, tras restablecer el signo del Templo en su carácter de morada de Dios con todos los hombres, pasa a los soportes concretos de este signo en la historia: la Iglesia, suscitando comunidades abiertas de hombres y de mujeres que crean, oren y se hagan fraternamente existir unos a otros, será, hasta llegar a su plena realización, portadora fiel del signo mesiánico del Templo. Si se encerrara en su institución, en su clero y en sus iglesias, no será más que una higuera estéril, Templo amputado y desnaturalizado, «guarida» religiosa en la que estaría cautiva la gran promesa de Dios.

Orar para encontrar la certeza y hacerse capaz de no considerar nunca lo antiguo como una adquisición inamovible, de buscar siempre lo nuevo...: ¡qué lejos estamos de la maravillosa facilidad en la que pensábamos en principio! Nos hallamos, por el contrario, de lleno en la fe, entendida, ante todo, como absoluta confianza en Dios, y luego como un combate del hombre para hacer que esta novedad se manifieste en auténtica vida nueva. Orar para seguir siendo creyente, para actuar como creyente, para crear en la sociedad espacios fraternos que anuncien y preparen «la morada de Dios con los hombres».

Orar para conservarse (Lc 18, 1-8)

Conservarse en la fe, en la esperanza activa del Reino. ¡Y no conservarse como un fósil! Y para ello, dice Jesús, «es preciso orar siempre sin desfallecer» (18,1). También es preciso que nos aclaremos acerca de ese «orar siempre». «Hija mía, tienes que orar incesantemente. Es la única actividad que agrada a Dios y le da todo el honor que le es debido. Los demás trabajos nos alejan de Dios y nos centran en nosotros mismos y en la consecución de nuestros intereses. Sólo la oración hace que nos adhiramos plenamente a Dios. Por eso has de orar siempre». Muy bien; pero resulta que en la vida real y cotidiana hay tareas que hay que hacer, y no siempre se puede orar. «Hija mía, basta con ofrecer esos quehaceres por la mañana, y el trabajo se convierte en oración...»

Y así es como, partiendo de un ideal extremo —es preciso orar siempre—, se obtiene el resultado contrario: que ya casi no se ora en absoluto. ¡Ideal exagerado, proveniente a la vez de una inflación monástica y del viejo y antiguo menosprecio del trabajo manual! Curioso y frecuentísimo dualismo entre una teoría ideal y una práctica abocada, precisamente por tal exageración, a ser exactamente lo contrario.

¡El trabajo es oración! ¡Cumplir el propio deber es oración! Resultado: la mala conciencia, ya que el ideal de la oración incesante sigue ahí; no se valora el trabajo como conviene, ya que no es visto sino como un sucedáneo obligado de la oración, que es la única que tiene sentido y valor delante de Dios; y ya no se ora, o se ora muy poco, justamente el tiempo de ofrecer, por la mañana, la propia jornada, de colocar esa especie de elástico que unirá las ocupaciones del día con el minúsculo espacio de oración matinal, confiriendo así a la totalidad la dignidad y el valor de la oración.

La mejor manera de no orar es declarar oración lo que no lo es. El trabajo es una cosa, y tiene su valor como tal. Incluso delante de Dios. Está, en primer lugar, el esfuerzo de trabajar para acceder a la alegría de producir, de crear, de vivir y de hacer vivir. Son valores en sí mismos. Si a eso añado la fe, es decir, el sentido de la colaboración en la obra creadora de Dios y de la lucha por la llegada de su Reino, también ésos son valores auténticos en sí mismos.

Orar es otra cosa, es otro ejercicio. Y un ejercicio que debe existir como tal, para producir sus frutos de reconstrucción del hombre en su sentido, su fe y su libertad. Consolar a quiénes se ven abrumados por el trabajo diciéndoles que el trabajo es oración, significa hacerse cómplice de una ideología de dominación. Es privarles de un derecho y de una necesidad: la de tomarse tiempo para respirar, para encontrarse a sí mismos y, con ello, encontrar a Aquel que los recrea y descubrir, a esos niveles de profundidad, gusto, sentido, deseo y Amor.

Una cosa es, pues, orar siempre incesantemente —con el paradójico resultado de que así ni siquiera se comienza a orar— y otra cosa es orar sin desfallecer jamás. Volver de manera constante y regular a este ejercicio, sin dejarlo nunca como algo vano y endeble, sino, al contrario, cultivándolo y sabiendo su importancia vital. Para afirmarlo, Jesús se sirve de una parábola: a fuerza de importunar al juez inicuo, la viuda acaba obteniendo justicia. Pero ahí tenemos una nueva fuente de interpretación aberrante: la oración de los «paganos». Orar sin desfallecer jamás, es decir: insistir, hacer novena tras novena, hasta que la fuerza de la oración triunfe sobre la inercia de Dios y le arranque la gracia esperada. La oración como un arma al servicio del deseo del hombre, a condición de utilizarla el tiempo suficiente; la oración como la gota de agua que acaba desgastando la roca más dura. ¿Y qué hay más duro que Dios para el religioso?

De hecho, lo mismo que en Lc 11, la parábola conduce a una conclusión por oposición: si a fuerza de insistir se consigue poner en movimiento a un juez inicuo, ¡con cuánta mayor razón habrá que creer en la oración que apela al Juez del mundo! Los creyentes, sumidos en la espantosa injusticia de la historia, claman a Dios y apelan a su juicio. Pues bien, esa oración no es vana, no hay que abandonarla, porque «Dios hará justicia pronto» (18,8).

¡Hará! Porque, de momento, «hace esperar» (18,7). De momento, lo que hay es la historia, y Dios no interviene entre la cizaña y el trigo, aun a riesgo de pasar por un juez inicuo y de desencadenar el reflejo religioso de que, pagando el precio, quizá pudiera llegarse a obtener algo. O la reacción atea contra la religión: ¡Yo rechazo a un Dios que permite que exista Auschwitz!

Dios «hace esperar», deja que la historia siga su camino. La venida del Hijo del hombre, según la profecía de Daniel 7, 13-14, ha de traer el juicio, poner fin al reino de la injusticia e inaugurar el mundo nuevo: pero esa venida es para más tarde; de momento, no queda sino aguardarla. Frente al triunfo evidente del poder y de la injusticia en el mundo, ¿cómo saber que, de hecho, la historia camina hacia un futuro distinto, hacia un mundo en el que habrá de reinar la Justicia? ¿Y cómo podremos, en tales condiciones, mantener la propia vida, los propios proyectos, la propia acción? «¡Orando sin desfallecer jamás!» Es en la oración, ejercicio consciente y aplicado de la fe, donde se aprende todo esto, donde se adquiere esa certeza y de donde se saca una libertad y una acción incesantemente renovadas. ¡Libertad y acción para conservarse en la fe hasta que él venga!

La oración es un combate, sí. Pero no contra Dios, contra su dureza y su indiferencia, ni contra su sádico disfrute. Es un combate contra el mundo y contra uno mismo. Contra el mundo, que pretende ser la única fuerza de la historia. Contra mí, que fácilmente me dejo seducir o desalentar por la constante demostración del mundo, con lo cual dejo de esperar activamente la venida de Dios y de clamar hacia él. Si llega a extinguirse ese clamor hacia Dios, si el «gemido» degenera en temor, entonces el hombre, frente a la injusticia, no tardará en hundirse en la cobardía o en pasar a la complicidad.

Orar, pues, para resistir la Ausencia de ese Dios que hace esperar, para dejarse

atraer por su Presencia misteriosa hasta el día de su venida, y para ser hasta

entonces el siervo vigilante y fiel. Orar para entregarse incesantemente a esta

pregunta: «Cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?»

(18,8).

4. La oración de Jesús

Es imposible hablar de la oración de Jesús. El diálogo íntimo de Jesús con su Padre resulta impenetrable. En cambio, con ayuda de Lucas, podemos situar, localizar la oración de Jesús en su vida y percibir sus funciones. Lucas habla de la oración de Jesús en relación con su subida a Jerusalén: aparece al principio de esa subida, cuando la decisión ha sido tomada (9,18), y reaparece de nuevo al final de la misma, cuando se impone el trágico desenlace de la muerte (22,40 ss.).

Orar para hallar la propia identidad

Jesús había trabajado primeramente, en Galilea, al estilo de una gran «misión popular». Pero, al cabo de cierto tiempo, toma conciencia de un problema. Por lo que se refiere al pueblo, su misión es, ciertamente, un éxito, pero no precisamente el que él buscaba. Los milagros y la perspectiva de una liberación política atraen más a las masas que la conversión y la búsqueda del Reino. Por lo que respecta a los dirigentes políticos y religiosos, comienzan a inquietarse seriamente por aquel personaje: Herodes conspira, y Jerusalén envía espías.

Entonces es cuando Jesús cambia bruscamente de estilo y toma otra opción: ya no va a andarse con rodeos, sino que va a subir a Jerusalén, va a provocar a Israel en su cúspide, va a dar un golpe de fuerza y a inaugurar el Reino en Jerusalén. Lucas nos muestra a Jesús adoptando tal decisión en la oración. Con gran discreción, eso sí. «Mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó: ¿Quién soy yo?» (cf. 9,18).

Si Jesús sale de la oración con esta pregunta fundamental, es porque ésta es significativa respecto de la oración y de la función de la misma, aun cuando nada explícito se nos diga de tal oración.

Evidentemente, es en la oración donde Jesús ha buscado en primer lugar la respuesta a la pregunta: «¿Quién soy yo?». Y una vez encontrada en ella su propia identidad, se la comunica a sus discípulos para arrastrarlos en su seguimiento: «¿quién soy para las masas y quién soy para vosotros? Pues bien, he ahí quien soy: el Hijo del hombre que va a subir a Jerusalén, donde será rechazado y condenado a muerte; pero resucitaré, y con ello inauguraré el Reino».

La función de la oración de Jesús aparece, pues con toda claridad: en ella se prepara para existir con Dios. Por una parte, en ella se une a Dios, que es su Padre, que le hace existir, que habla en la Biblia. Por otra, la vida y sus primeras experiencias pastorales le han enseñado unas cuantas cosas. Jesús integra todo esto en una reflexión orada, en la que escucha la palabra de su Padre, que propone a través de los profetas los tipos de «Hijo del hombre» y de «Siervo sufriente»; aplica esa palabra a los acontecimientos, que condicionan cada vez más su acción, y deduce un proyecto, una identidad. Ahora ya sabe quién es él, lo que hace y por qué lo hace. Es incluso capaz de arrastrar inmediatamente a los demás a esa misma empresa.

Y así es como puede enviar «por delante de sí» (10,1) a setenta y dos discípulos que le precedan en el camino que le conduce a Jerusalén. El Reino que va a proclamar en Jerusalén empieza ya a tomar forma: el sentido de la historia no es, aunque lo parezca, la dominación de los grandes y los poderosos, de los que Herodes y los jefes de Jerusalén son los ejemplos más próximos. El sentido de la historia es Dios, y nos aproximamos a él cuando los pequeños lo descubren y se ponen a vivirlo y anunciarlo.

Cuando Jesús ve a sus setenta y dos «pequeños» entrar así en su obra, en su identidad, descubre que lo que el Padre le descubre a él, a Jesús, él lo hace también con otros en torno a sí. Lo cual le hace estallar de gozo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños» (10,21). Tercera función de la oración, y culminación de la misma: Jesús hace existir a Dios; lo hace al reconocer en El el origen y el fundamento de su propia existencia. Lo que Jesús es —y lo es verdaderamente, libremente, a través de experiencias, dudas, búsquedas, proyectos y luchas— lo es por Dios y con Dios. Al final de esta importante decisión de la vida de Jesús, en la acción de gracias que Jesús le rinde, Dios es en la historia más Dios que antes.

Orar para acceder a la vida

La subida a Jerusalén terminará con la muerte. Jesús ora en el monte de los Olivos; y, gracias a las discretas indicaciones que nos ofrece Lucas, también aquí podemos descubrir las funciones esenciales de esta oración.

En este dramático momento de su subida a Jerusalén, Jesús se enfrenta con el miedo y con la inmediata amenaza de muerte. Su deseo natural de vivir se rebela, y en su oración brota ahora la petición: «Padre, aparta de mí este cáliz» (22,42), lo cual quiere decir: «Padre, intervén, sal de tu ausencia, no me dejes abandonado a las fuerzas que van a desencadenarse contra mí».

Jesús ora aquí, una vez más, para prepararse a existir con Dios; la violencia del drama que se avecina y su propia debilidad humana hacen surgir en él, lo mismo que en cualquier hombre, la petición de que intervenga. Es la tentación que se presenta: «Orad para que no caigáis en tentación» (22, 40.46) —la advertencia a los discípulos proviene de su propia existencia. Tentación de no caminar humildemente hasta el final con Dios, de requerirle a que intervenga, de poner a Dios al servicio del hombre —tentación religiosa por excelencia. Sucumbir a tal tentación significaría renegar de la fe y abandonar al Dios verdadero.

La debilidad de Jesús hace que nazca en él, como en todo hombre, la petición de que Dios intervenga. Pero su oración le permite superarla: Jesús vence la tentación y hace que su deseo de hombre se una con el deseo de Dios —es el Padrenuestro en toda su perfección: «Hágase tu voluntad». Y su voluntad, sobre Jesús como sobre todo hombre, es no intervenir, dejar que sigan su curso los acontecimientos y los complots, por crueles que sean, aun cuando amenacen a su propio Hijo; seguir ausente para ser Aquel por quien opta el deseo del hombre abandonándose a él, aunque jamás lo posea.

Los vv. 43-44 encierran una tensión apenas sostenible.

Jesús se ve, a la vez, «confortado por un ángel venido del cielo» —en el lenguaje bíblico el ángel es Dios— y «sumido en angustia», y una angustia tan profunda que le hace sudar sangre. Y ese desgarramiento es el contenido propio de una oración que se hace cada vez más «perentoria», «Abscondeidad» de Dios: un hombre suda sangre, de puro miedo al suplicio que se le viene encima, y su oración no obtiene más que un consuelo moral... En este punto, la oración de Jesús queda suficientemente descrita: no tenemos ni derecho ni posibilidad de ir más lejos en palabras ni en análisis. La contemplación amorosa puede avanzar por ahí para unirse e imitar a «aquel que me amó y se entregó por mí» (Gal 2,20). Pero quedémonos con su movimiento general, ya que el Evangelio nos lo indica para nuestra instrucción. Para Jesús, orar es acoger el consuelo que viene de Dios; es dejar que Dios le haga existir; es tranquilizarse con esa certeza. Con la fuerza de ese «consuelo», Jesús puede disponerse a existir con Dios hasta el final, dejar que ascienda la loca petición del deseo, pero superándola con la oración y aceptando vivir la «abscondeidad», la no-intervención, sin dejar de afirmar al Dios-Padre. Estas dos primeras funciones de la oración exigen la tercera, y definitiva, que es situada por Lucas en el corazón mismo de la Pasión, en el grito postrero de Jesús: «¡Padre, en tus manos pongo mi espíritu!» (23,46).

¡No hay en el mundo una palabra de hombre en la que Dios sea tan Dios como en ésta!

Jesús le llama «Padre» y habla de sus «manos»: afirma, pues, a Dios como un poder que engendra al hombre a la vida. Pero ese hombre no es más que un «soplo» desfalleciente, nada más que un deseo; un deseo, eso sí, totalmente abandonado a sí mismo y a los acontecimientos que le frustran, pero un deseo que, a la vez, se abandona a Dios, caminando humildemente con él hasta el final.

El hombre Jesús ha llegado a ser esa palabra única y definitiva que hace existir a Dios. El la proclama, la «grita» —porque es revelación ante el mundo e inauguración de una era nueva—, y del otro lado de la muerte le responde la palabra del Padre que le resucita: «Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy» (Hech 13,33; Heb 1,5; 5,5).

La favorable acogida de la oración no consiste en que Dios intervenga en los acontecimientos para modificarlos según el deseo del hombre, sino en que el hombre recupere la capacidad de dejarse arrastrar cada vez más lejos, sin necesidad de que nada cambie. Y al final está la resurrección. Orar para acceder a la vida, para saber tomar el camino que conduce a la vida. Nunca para obtener consuelo, éxito y protección.

Allí donde un hombre o una mujer accede a una palabra de abandono y de fe semejante a la de Jesús, allí está también el deseo de Dios de hallar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La antigua adoración religiosa del Templo y de los sacrificios rituales ha quedado superada, el velo se ha rasgado (Lc 23,45), Dios es reconocido en el verdadero Templo: el Templo vivo de los hombres y de las mujeres que acceden a la fe. «¡Padre, en tus manos pongo mi espíritu!»