La oración de la fe

Orar porque Dios actúa

La fe —doble ruptura con la religión— se desarrolla bajo el signo de la Revelación: Dios se manifiesta activamente como poder en favor del hombre, no al nivel utilitarista de la satisfacción de sus necesidades, sino en el seno mismo de su libertad, como sentido y atracción de su deseo.

La oración de la fe se inscribirá, pues, en ese mismo contexto: el creyente ora no para que Dios (re)accione, sino porque Dios actúa como poder de vida,

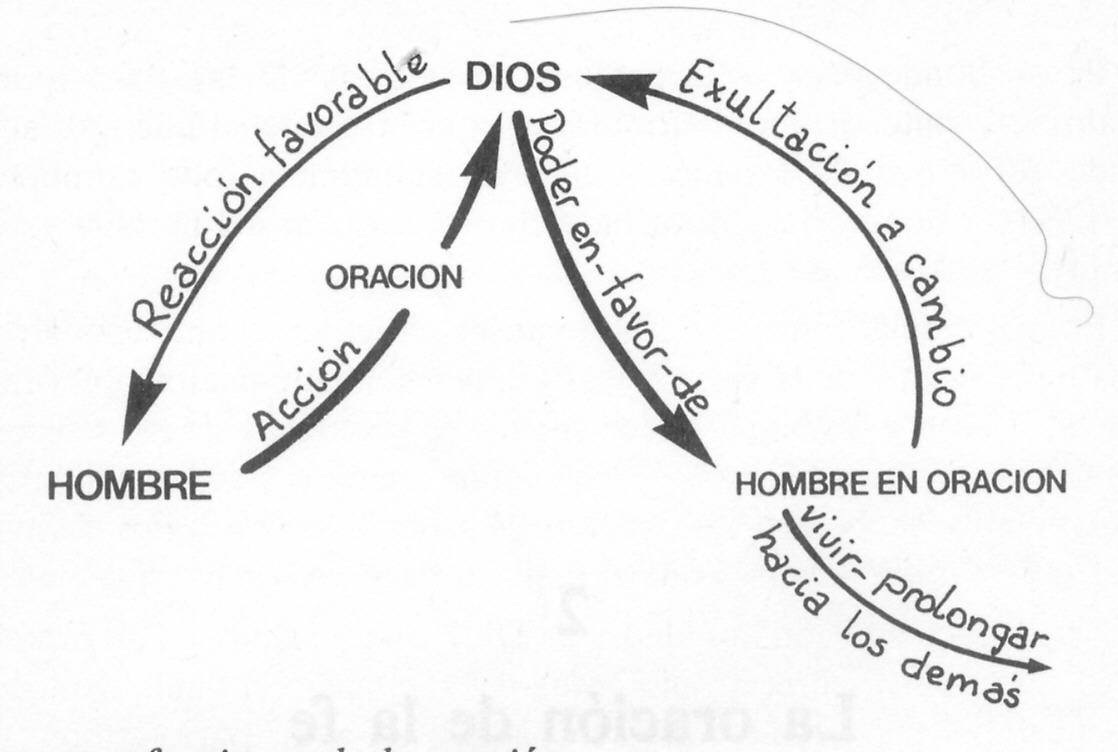

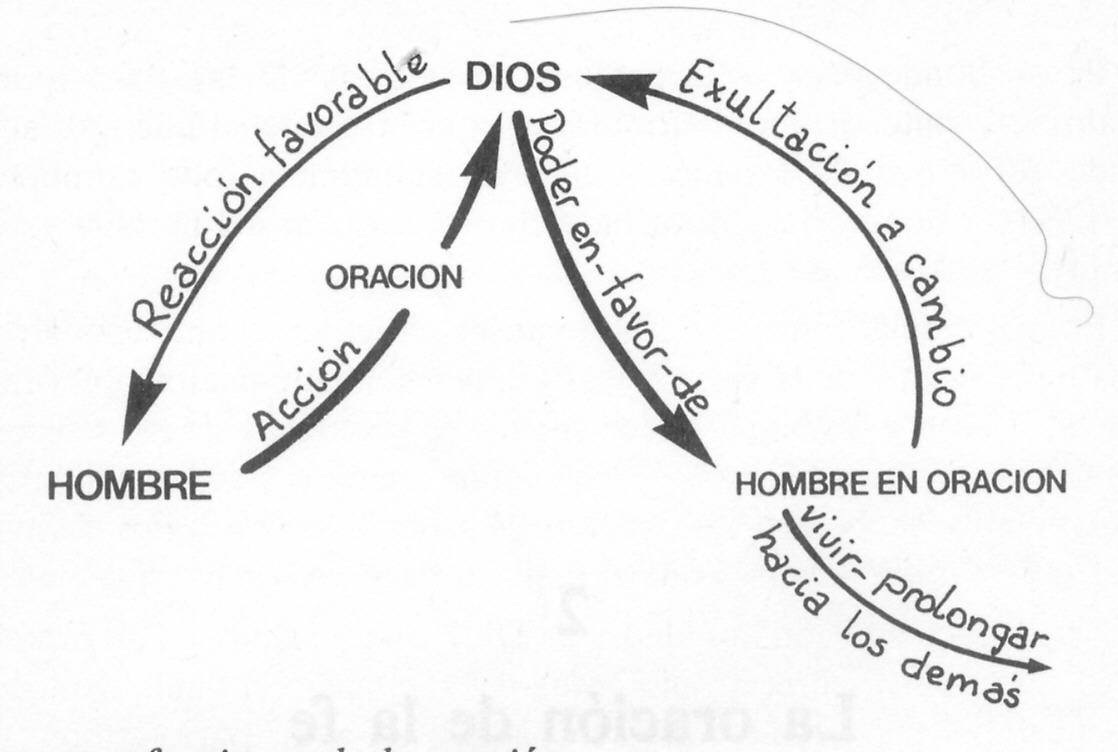

y para que el hombre lo acoja y viva. La motivación de esta oración no es el temor y el deber, ni la fragilidad y el interés, sino simplemente el deseo de existir: la oración de la fe es un ejercicio explícito, un tiempo desinteresado, un encuentro cultivado, un trato con Dios; para vivir e intensificar la experiencia de la fe.Esta percepción nueva de la oración como acogida de Dios (puesto que Dios actúa) y acción sobre uno mismo (para que el hombre lo acoja y viva) se aleja radicalmente de la religión, que hace de la oración una acción sobre Dios en beneficio de las necesidades del hombre: el esquema siguiente lo indica debidamente.

Esta oración escapa además a la crítica atea: la oración de la fe no es ni alienación de la libertad, ni inmovilismo de la existencia, ni búsqueda infantil de una protección maravillosa.

Las tres funciones de la oración

Como ejercicio explícito de la experiencia de la fe, la oración reproducirá necesariamente en sí misma las tres funciones que le hemos descubierto anteriormente.

Primera función de la experiencia de la fe: es Dios quien, por el Espíritu y por su palabra, se revela al hombre y le da a conocer su amor y su poder en favor de la vida. La acción parte de Dios y, frente a él, el hombre ha de limitarse a ser receptivo, acogedor. No olvidemos esta dimensión específica, nueva con respecto a la religión: no es el hombre quien actúa sobre Dios para desencadenar su benevolencia a cambio. Es Dios el que es Amor y el que se revela al hombre como amor en favor de él (cf. 1 Jn 4,8-10).

El sol ya ha salido. El que yo abra mis postigos no hace que salga el sol; únicamente hace que el sol entre en mi casa, la caliente y la ilumine. Esa es la primera función de la oración: Dios ya ha salido sobre mi vida, y yo le dejo entrar.

1. Dios me hace existir, y yo lo acojo

¿Cómo me hace existir Dios? ¿Has tenido la experiencia del amor, la experiencia de la palabra de amor que hace existir al otro? ¿Te has atrevido a depender, para la felicidad o para la desgracia, de la palabra de amor de otro y, tras haber temblado, has exultado de gozo al recibirla, aun cuando nada en ti podía exigirla, y al sabértela fielmente entregada, sin que sea un favor que tengas que arrancar incesantemente?

Pero ¿dónde resuena la palabra de amor de Dios? Para todo hombre creyente, ésta se murmura en el corazón de su libertad, allí donde el Verbo —la Palabra— de Dios «ilumina a todo hombre» (Jn 1,9), allí donde el Espíritu hace que el corazón del hombre esté atento a la presencia.

Esa presencia, tan mezclada de ausencia en los acontecimientos de la naturaleza y de la existencia; esa presencia anunciada de forma todavía oscura y ambigua en los ritos y en los signos de las religiones; esa presencia, en Cristo, en los acontecimientos y en las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, se ha dado su revelación definitiva, un tesoro de palabras que el Espíritu hace revivir hoy para mí.

Trato frecuente con la Palabra de Dios: en un salmo, en un profeta, en un apóstol, en el propio Jesús del Evangelio...: cualquiera de esas palabras puede convertirse en palabra de amor para mí hoy, y hacerme existir; vuelve a darme sentido y aliento, unifica mi libertad disociada, reagrupa mi vida dispersa. La palabra me da de nuevo a Aquel por quien vivo, por quien puedo vivir; despierta y hace que se dilate en mí el estrato más profundo, más sensible y más verdadero de mi deseo: ser reconocido por Dios y reconocerle, y que esa alianza sea para toda mi existencia de hombre o de mujer lo que es el corazón para mi cuerpo.

Orar es, pues, tomarse tiempo para cultivar una relación y gozar de ella. No por deber, ni por interés, sino por el placer de estar con él, por lo que él es para mí, por lo que puedo yo ser junto a él. Quien no viva más que relaciones mundanas o de negocios y se contente con ellas, quien jamás haya intentado descender hasta sí mismo, hasta su propio misterio, quien jamás haya invitado a nadie a acompañarle allí ni se haya ofrecido para acompañar allí a nadie, esa persona será ajena a la oración. La oración religiosa no le supondrá gran problema, es algo ya conocido: ¡deber, interés! En cambio, la oración de la fe es algo complejo: otro me hace existir, yo me dejo hacerme existir por otro, corro la aventura de explorar mis profundidades, de no vivir únicamente como productor (incluso eficaz) y como consumidor (incluso avisado), sino de existir. ¿Existir? ¡Por favor!

Ese espacio de relación entre existentes —Dios y yo— es el que fundamenta la fe, la oración de la fe, y el que constituye la diferencia con la religión.

La religión hace que funcione el deber, elevando así la barrera de méritos que disimulará mi temor y me protegerá del poderoso: ¡estoy en orden, he hecho todas mis oraciones, he cumplido mi deber, no puede reprocharme nada!

Para la fe, el deber es como un mueble, y un mueble no tiene sentido más que en el interior de una casa. Fuera de ella resulta ridículo, incongruente, y el sol y la lluvia lo deteriorarán enseguida. Dentro de la casa tiene su sitio, es útil. Si el deber es un mueble —¡y no una casa!—, la casa que le da sentido y lugar es la relación de amor. Esa es la casa que habita la oración, la cual, dentro de ella, utiliza distintos muebles. Entre ellos, el deber en los períodos dificiles, cuando hay que aguantar los golpes. Pero un mueble nunca podrá servir de casa; ¡no se vive bien en un armario!

Una cosa he pedido

a Yahvé,

una cosa estoy buscando:

morar en la

casa de Yahvé,

todos los días de mi vida,

para gustar la

dulzura de Yahvé

y cuidar de su Templo.

(Sal 27,4)

¿Por qué habrían las personas de vivir en armarios pudiendo habitar en un palacio? Pero también: cuando las personas, cuando los jóvenes se niegan a alojarse en armarios, ¿por qué ha de haber quienes se esfuercen en obligarles a ello, en vez de aprovecharlo para llevarlos hasta el palacio?

Una oración así no es sometimiento a un ídolo, búsqueda infantil de seguridad, estrechez de una existencia congelada en el deber y el temor. Es existencia, existencia recogida en el propio corazón, que es el deseo del Otro, libertad respirada en el encuentro con el Otro, gozo que reanima las fuerzas vivas del hombre, sentido dado a toda la aventura humana que va a desarrollarse a partir de ahí.

La religión hace que además funcione el interés, proporcionando al hombre los medios considerados apropiados para poner a Dios a favor de las empresas humanas: el día en que te veas en la desgracia, te sentirás contento de haber orado y de poder llamar a Dios en tu ayuda.

El interés sigue presente para la fe. ¿Qué hay más interesante que dejarse amar y hacerse existir por otro? ¿Qué más interesante que gozar largamente de ese encuentro? En este sentido, no existe el desinterés. Existe, eso sí, el desinterés del tener: yo actúo por el otro, por su bien, no por ganar y tener algo. Pero no hay desinterés del ser:

el ser está hecho de forma que es lo que hace, y él lo sabe y lo desea. El acto más desinteresado en el plano del tener es también el que más me enriquece en el plano del ser; el que, por lo tanto, más me interesa. ¡A condición de saber lo que es existir! Desinterés, por tanto, y perfecta gratuidad de la oración en el plano de la obtención de tal o cual ventaja. Pero enriquecimiento profundo y gustado, buscado, producido y ejercido en el plano de la existencia, de la libertad y del sentido. Nuestra oración es la del pobre. Corresponde a nuestra organización, a nuestro trabajo, el paliar nuestra pobreza de tener. Pero nuestra pobreza de ser, sólo otro, sólo el Otro puede transformarla en riqueza. El Otro encontrado en la oración.Dice de ti mi

corazón:

«Busca su

rostro».

Sí, Yahvé, tu

rostro busco:

no me ocultes tu rostro.

(Sal 27,8)

2. Yo me preparo a existir con Dios

La primera función de la fe es receptiva y recreadora: en el encuentro con Dios, que es Amor, Justicia y Predestinación en favor mío, mi deseo de hombre o de mujer ha podido florecer en sus capas más profundas. Ha podido reconocerse al ser reconocido; se sabe amable, puesto que es amado: ahora puede dilatarse en libertad activa, puesto que se ha visto gratificado con una mirada de confianza.

La primera función de la oración desencadena la segunda, activa y productiva. Es preciso prolongar hacia los demás, en medio del combate por la vida, lo que se recibe de Dios: la oración va ahora a prepararme a ello. Dios me hace existir junto a él para que yo pueda después existir con él, actuar con su justicia, amar con su ternura, caminar humilde y animosamente con él en medio del combate de la vida.

La oración me prepara, pues, a existir con Dios. Lo que he recibido de Dios, me dispongo a prolongarlo en lo real, a darle forma concreta, presencia personal, poder activo y transformante en la vida.

¿Qué he recibido? La existencia. Debo, pues, prepararme a hacer existir a los demás. La existencia, es decir, ante todo y sobre todo, la libertad: puesto que mi deseo está bien anclado y su centro de gravedad bien situado, no se precipitará como un loco hacia cuanto se mueve y es deseable. Puedo, pues, preparar mi acción, orientarla, proporcionándole serenamente las debidas prioridades; puedo hacer opciones lúcidas; puedo, sobre todo, percibir las llamadas de las personas y las situaciones de mi vida. Porque es preciso ser libre, es decir, ver colmado el más profundo deseo, para hacer propia la regla de oro de la acción humana, según el Evangelio: «Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros» (Mt 7,12; cf. también Rm 13,8-10). Yo imagino el deseo del otro poniéndome en su lugar; ese deseo se convierte en mi ley y yo respondo a él. Esto no puede funcionar más que dentro de la libertad de un deseo profundamente colmado.

La existencia es, además, justicia y ternura. Con ellas, la libertad se articula mejor, su horizonte se perfila con mayor precisión. La palabra de Dios me ha alcanzado y me ha recreado en la justicia, lo cual tiene unos contenidos muy objetivos. No cualquier cosa es justa. No es justo más que lo que desarrolla y dilata realmente la existencia del hombre. Ahora me toca a mí prepararme a actuar también en la justicia, reflexionar sobre todo a la luz de la Palabra de Dios, analizar la realidad y las personas con las que voy a encontrarme, y descubrir lo que será justo concretamente; todo ello será un ejercicio positivo de mi poder de acción que aportará un desarrollo real.

Pero la Palabra de Dios me ha alcanzado también en la ternura. La ternura es algo más que actuar correcta y positivamente; es una atención espontánea que alcanza al otro, le afecta y le reconoce en lo que tiene de más personal. Para actuar verdaderamente con Dios, la ternura, a sus diferentes niveles, deberá completar a la justicia: es la ternura la que hace que los demás no sean sólo la ocasión, el blanr'J de una acción correcta, sino los compañeros de una relación. La existencia significa, en fin, aliento, saber-permanecer, aguante. ¿Quién podrá decir la energía que confiere al hombre un deseo profundamente colmado?

¿Conocéis alguna profesión a la que la oración así vivida no haría maravillosamente humana y eficaz? Yo he recibido la existencia: yo me preparo, en consecuencia, a hacer existir a otros. Con Dios. Es ahora, pues, el tiempo de la reflexión, de la anticipación sobre la acción. Entonces es cuando se suscitan en mí todos los problemas y peligros que la vida me ocasiona, las personas con las que tengo que tratar o a las que he de acompañar solidariamente. Entonces es cuando se despierta mi deseo, no en sus capas más profundas, sino en superficie: aquel éxito, aquella posesión, aquella curación, aquel afecto, etc. Y es entonces, solamente entonces, cuando, en un segundo tiempo de la oración, brotan en mí las peticiones, petición personal o intercesión por otro. La oración se convierte entonces en escuela del deseo: el hombre aprende en ella, con la fuerza de la libertad recibida, a identificarse con el deseo de Dios, con el deseo profundo de su propio ser, más que con los deseos y necesidades inmediatos de su vida.

Volveremos más tarde sobre esto, pero subrayemos aquí que la oración no es ante todo una petición, no es en absoluto una gestión comercial, una acción tendente a aumentar, asegurar o recuperar el patrimonio personal, sino más bien el ejercicio del ser que, en el encuentro con Dios, endereza y relanza su existencia. Orar es ofrecerse a la creación de Dios para acogerla y proseguirla. Es dejar a Dios ser Creador, dejar a Dios ser Dios.

3. Yo hago existir a Dios

El tercer tiempo de la experiencia de la fe es la acción de gracias. Esta tercera función, oblativa, constituye también el remate de la oración. La existencia que el hombre recibe de Dios y que prolonga en el combate de la vida, se la devuelve henchida de cuanto ha producido, en un movimiento irresistible de agradecimiento gozoso. En tal movimiento, Dios es reconocido plenamente como Dios: el hombre creyente y orante le hace, pues, existir, aportándole una dimensión, una amplitud, que no poseía antes. Curiosa, profundamente verdadera y necesaria inversión de valores: el primer tiempo de la oración es receptivo (pasivo, por tanto); sin embargo, gracias a él, el hombre empieza a existir verdaderamente y accede a la esplendorosa actividad; el tercer tiempo es oblativo, el hombre devuelve a Dios todo cuanto es, y en ese momento es cuando su actividad alcanza su mayor densidad: hace existir a Dios reconociéndolo plenamente como su Dios.

Algunos se extrañarán: ¡hacer existir a Dios, aportarle una plenitud nueva! ¿No es el Infinito? Dios ha puesto en marcha una historia de la salvación al final de la cual él será «todo en todos» (1 Cor 15,28). Existe, pues, en Dios el deseo y el «todavía no»: «Con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios» (Is 62,5). Cada etapa de la historia de la salvación es un cumplimiento parcial del deseo de Dios, un cumplimiento que nosotros le damos. La oración es una de esas etapas, a condición, eso sí, de que sea verdadera y de que, en relación real con la vida, sea en cada momento la expresión auténtica de una existencia.

La religión del temor no conoce la acción de gracias más que como una fórmula dictada por el deber: «¡Ojo, que también hay que dar gracias!». La religión de lo útil practica la siguiente alternativa: acción de gracias si la petición es escuchada; en caso contrario, fría decepción silenciosa o blasfema. «Maldice a Dios y muérete», le dice su mujer a Job (2,9). Dar las gracias sirve además para preparar la petición subsiguiente, porque nada bloquea tanto al Poderoso como la ingratitud, la indiferencia ante un don recibido.

La fe da gracias, pero no por lo que Dios hace y tras haberlo constatado. En su segundo tiempo, el de la acción, la fe ha encontrado y padecido la ausencia de Dios. Viene a dar gracias justamente en el momento en que se ve entregada y abandonada a las peores desgracias, en el momento en que ve al mundo entregado a sí mismo y a los peores horrores. Y no da gracias por masoquismo, ni por sumisión o por lisonja servil —tal como lo constata Jesús en los grandes de este mundo, que dominan cruelmente a las gentes y todavía se hacen llamar bienhechores (Lc 22,25).

El creyente da gracias a Dios con ocasión de cualquier acontecimiento, feliz o desgraciado, porque la razón adecuada para dar gracias es la gloria de Dios. «Te damos gracias por tu inmensa gloria», y porque ella es también la nuestra, porque ella colma mi deseo, porque mi existencia la percibe, se ilumina con ella y la transmite.

Según la etimología del término original hebreo, traducido después al griego y más tarde al latín, en todas estas lenguas la gracia es la sonrisa, la benevolencia inscrita en el rostro y en toda la actitud de una persona. La gracia es Dios que me sonríe, y bajo esa mirada, mi existencia se despierta y se consolida; mi propia mirada se hace firme y capaz de despertar a otros. Y dar gracias es sonreír a cambio, con una mirada llena de toda experiencia confiada, llevada, atraída.

Confiada por Dios, pero nunca dada del todo. Llevada por el hombre, con altibajos, con generosidades y cobardías, con desahogo y con angustia. Atraída por Dios, pero nunca milagrosamente transformada ni mantenida inalterable por la intervención de Dios. A través de esa aventura humana es como crece una existencia auténticamente humana y, con ella, el conocimiento de Dios, la percepción de mi deseo colmado por Dios, y entonces, como por un estremecimiento de gozo irresistible (cf. Lc 10,21), se produce la acción de gracias.

Son muchas palabras, demasiadas tal vez, o demasiado pocas, o demasiado torpes para describir ese acto fundamental que es la oración, sobre todo para liberarla resueltamente de ese espantoso y mezquino regateo, o de ese enojoso y oprimente ejercicio que la religión ha hecho de ella.

La descripción aquí dada pretende ser sistemática y necesariamente ideal. La oración real, la diaria y la hecha en determinados tiempos fuertes, no tiene que discurrir sistemática y ordenadamente por los tres tiempos enunciados. No siempre será emoción, estremecimiento y exultación. Basta con que lo sea a veces; basta con que se haya hecho de ella esa experiencia que alimenta la paciencia y la perseverancia.

Dios merece, a pesar de todo, ser buscado. No el Dios de la religión, que no es más que decepción y ruina del hombre, sino el verdadero Dios, aquel cuya gloria es

el hombre viviente.