1. Orar para que

Dios actúe

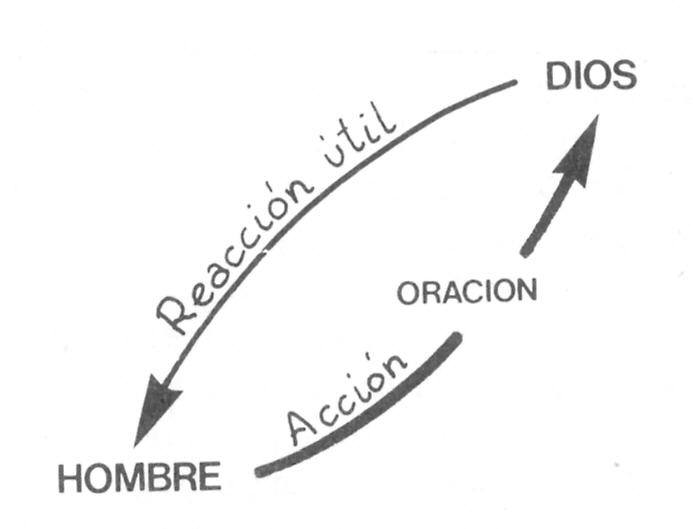

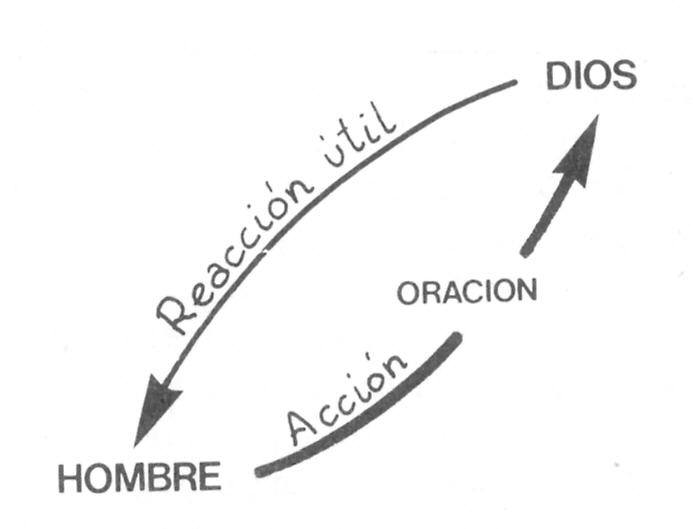

En la religión, la oración es esencialmente una acción emprendida para que Dios haga lo que el deseo del hombre espera de él. El débil se esfuerza por llegar al poderoso para arrancarlo de su ausencia y de su ira, para satisfacer sus exigencias y obtener de él algún favor. En el esquema de la relación religiosa, la oración ocupa un puesto bien preciso:

Está, en primer lugar, la religión del temor. En ella, la oración se vive esencialmente como un deber. Es preciso satisfacer las exigencias de Dios; de lo contrario, ya no será posible subsistir ante él, y su terrible juicio nos alcanzará tal vez en este mundo, y en el otro con toda seguridad. La oración emana, pues, de la ansiosa preocupación por hacerse valer delante de Dios, siendo muy fiel a sus exigencias. Está motivada, a la vez, por el deseo de conseguir méritos delante de Dios y por la necesidad de compensar los pecados cometidos y de recuperarse delante de Dios. El religioso del temor ora para que Dios no le condene, para arrancarle un veredicto favorable.

¡O para no cometer un pecado mortal! «Si no vas a misa el domingo, cometes un pecado mortal». ¡Cumplir el «deber» dominical! Todo el mundo lo sabe: ¡el deber dominical es a la oración lo que el deber conyugal es al amor! Resulta asombroso comprobar cuántas personas piensan que Dios no nota la diferencia.

Está también la religión de lo útil. La oración viene entonces motivada por el interés: sumidos en una situación que supera nuestras posibilidades habituales de acción, oramos para que Dios intervenga y se haga útil en nuestra vida.

Deber e interés, miedo y utilidad, son motivaciones que pueden mezclarse. La oración satisface entonces las exigencias de Dios, con el fin de obtener, en pago, que Dios nos depare una buena vida, un mundo vivible. Orar es conservar crédito ante Dios. Cuando, un buen día, las cosas se ponen feas, uno se complace en poder disponer de una cuenta bien provista.

Conozco a un sacerdote que proclamaba con orgullo, en un periódico local, que su parroquia, «a diferencia de la parroquia vecina», se veía exenta desde hacía años de accidentes mortales de circulación en su territorio,

a pesar de estar las carreteras en malas condiciones, gracias a la oración constante de una cofradía del Santísimo Sacramento. Pero hete aquí, añadía, que la tal cofradía entra en una fase de decaimiento y comienza a hablar de disolverse. Pues bien, ¡inmediatamente se producen dos accidentes mortales! ¡Qué bien funciona la oración religiosa entre la zanahoria y el garrote!Son muchos los hombres y mujeres que, hundidos de pronto en la desgracia, reaccionan primero de esta forma; nada más normal, según veremos: la oración de la fe, como la fe misma, no está nunca conseguida. ¡La conversión no está lograda desde el primer momento! Por el contrario, cuando, con sangre fría, sosegada y objetivamente y con una autoridad que se considera viene de Dios y de su palabra en Cristo y en la Iglesia, se encierra a la oración en el espacio del temor y del interés, se atenta contra la dignidad misma de Dios y del hombre.

¿Qué tiene de extraño que semejante clima provoque el abandono rebelde, o simplemente lúcido, de la oración? Hablar así de la oración es difundir a más largo plazo el ateísmo de manera muy eficaz. En efecto, ¿cómo no apartarse de semejante oración y de semejante Dios?

El rechazo ateo

La oración religiosa ofrece un flanco abiertamente vulnerable a la crítica atea, crítica mortal para sus dos motivaciones. El ateísmo existencialista —ya lo hemos dicho— es alérgico a la motivación religiosa del temor. Protestará, pues, violentamente contra esa oración que somete al hombre bajo el ídolo, que administra el temor del hombre a la vez que lo mantiene en él. El hombre no puede menos de extenuarse en su afán de satisfacer al ídolo, y la certeza de haber hecho todo su deber no oculta el temor más que por un instante. Y si no, es en la falsa seguridad que confiere la oración, en la vana certidumbre de estar al abrigo de toda desgracia entre las manos de Dios, donde radica la alienación del hombre. La divinidad tutelar a la que se entrega le priva de su existencia real, hecha de fragilidad, de audacia, de aventura, de creación y de responsabilidad, para encerrarlo en un espacio estrecho, unidimensional: el inmovilismo del deber. Está uno seguro de tener a Dios consigo, pero está uno muerto, congelado desde hace mucho tiempo.

El ateísmo práctico, sensible a la motivación religiosa de lo útil, rechaza esa oración que mantiene al hombre en la ignorancia de las fuerzas reales del mundo y de la vida, o en una actitud infantil frente a lo que realmente está en juego en la historia y en la sociedad. Haced una jornada de oración por el Tercer Mundo; ¡eso no molestará a nadie! Pero haced una jornada de análisis sobre los mecanismos del subdesarrollo, ¡y será una provocación intolerable para muchos! El deseo de eficacia debe orientar al hombre hacia los medios verdaderamente eficaces: los de la ciencia, la técnica, la organización y el trabajo. La oración, por tanto, queda abandonada por inútil e ineficaz.

La experiencia de la oración se transmite por la palabra, pero más aún por el ejemplo, por el clima, por la calidad de vida de los que oran. La mejor catequesis escolar es, por lo general, impotente frente al ambiente cotidiano en que vive el joven. Lo que se habla no tiene comparación con lo que se vive. Y cuando lo vivido está hecho de temor, de hábitos inmovilizados en el deber, de ingenuidad religiosa —«Ora y Dios te hará feliz; si no oras, Dios te castigará»— y de cálculos serviles, eso vivido habla más alto que cualquier otra palabra, e impulsa al joven decididamente hacia el ateísmo. Es una coartada demasiado fácil culpar entonces a los sacerdotes jóvenes de no atreverse ya a afirmar el estricto deber de la misa dominical.

Orar en la malcreencia

Cuando la religión concita una crítica abierta y generalizada por parte del ateísmo, cuando la llamada a la conversión y a la fe aprovecha esta situación abierta y generalizada para hacerse más insistente, más provocadora, la malcreencia se convierte en un estado muy difundido: el de todos aquellos que no logran asumir esta mutación y llevarla hasta el final, que se quedan entre dos aguas sin atreverse a decidirse, o sin saber cómo decidirse, o incluso sin percibir la necesidad de decidirse. Algunos se hallan así instalados en la malcreencia, ocultando ese malestar como algo vergonzoso e indigno de su pertenencia activa a la Iglesia; o confesándolo y aprovechándose de ello para llevar una vida apagada, tibia, ni fría ni caliente, el mínimo prescrito. Otros caen en la malcreencia con ocasión de determinados acontecimientos penosos que hacen se tambalee un equilibrio ya conseguido, el de la fe, el de la religión o el del ateísmo.

Malcreencia por insuficiente percepción de la fe. Así, por ejemplo, oye uno la frase: «No los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios...», y se lanza generoso a la acción, mientras que la oración se diluye cada vez más la sospecha. Malestar que provocará fácilmente un día el abandono incluso el rechazo ateo de la oración o, cuando la acción haya resultado decepcionante y fatigosa, la regresión religiosa a una oración que colonice todo el espacio religioso. ¡Cuántos grupos carismáticos son fruto de tal evolución!

Malcreencia por insuficiente crítica de la religión. Se queda uno entre dos aguas, sin atreverse a determinarse, alimentando en sí el veneno de la duda, sin saber aprovechar esa tensión para ir más lejos en la fe.

La búsqueda de libertad y de dignidad del ateísmo existencialista hace su impacto, aunque sin llegar a anular el recuerdo del Poderoso y de sus exigencias: se cumple, pues, con los deberes religiosos, pero reduciéndolos al mínimo cuantitativo y, sobre todo, cualitativo. En esta malcreencia hay que ubicar a personas que satisfacen plenamente las exigencias religiosas cuantitativas, pero que han perdido toda oración personal, todo movimiento espontáneo del corazón. Otros quedan entre dos aguas en lo que a la utilidad práctica de la oración se refiere: al adoptar ampliamente la crítica religiosa en este punto, saben perfectamente que el riego es más eficaz que la rogativas para el éxito de los cultivos. Claro que nunca se sabe: el Poderoso sigue existiendo, y el día en que nuestra técnica se vea totalmente superada por un drama, por una catástrofe, sería muy útil poder contar con él. Así es que se mantendrán las buenas relaciones con el Poderoso y se seguirá conservando una cuenta abierta ante él; ¡nunca se sabe!

O si ya ni siquiera se practica, se conserva el recuerdo de que eso existe, y se lanzará uno a ello en el día de la desgracia. ¡Qué hermosa y qué buena es, de pronto, la oración! ¡Y qué fervor, qué súplicas, qué piedad! Hasta que la decepción de no ser escuchado les haga volver a un ateísmo aún más decidido. A no ser que reaparezca el miedo para volver a someterlo de nuevo a la religión.

No es posible permanecer eternamente en la malcreencia. Es preciso regresar o progresar. Aun sin probar esta afirmación con un estudio estadístico, se puede decir sin peligro de equivocarse —tan evidente es a la experiencia— que la mayoría de los bautizados está constituida por malcreyentes.

Los responsables (sacerdotes, educadores...) pueden abordar este problema con una pastoral o una actitud regresiva, presentando la malcreencia como una duda vergonzosa que el sentido del deber, la fidelidad a Dios y la necesidad de su protección constante podrán fácilmente sofocar. Se cierra así el acceso a la fe.

O con una pastoral o actitud permisiva, liberal. Es lo característico de responsables sumidos ellos mismos en la malcreencia. Se hablará entonces, y con razón, de autenticidad y de sinceridad; se reconocerá y se aceptará la malcreencia, pero sin saberla guiar para hacer de ella un paso hacia el equilibrio pleno de la fe. No se abre un acceso a la fe, sino que se facilita el deslizamiento hacia el ateísmo o la regresión a la religión.

O, en fin, se adopta una pastoral o actitud positiva, progresiva, de conversión y de revelación. Es preciso haber resuelto la propia malcreencia, haber accedido uno mismo a la fe, para poder ayudar a otros y no tener miedo a la duda, a la crítica religiosa, a salir del seno de la religión, a avanzar resueltamente por los caminos de la libertad y del sentido, y a comprometerse, en fin, en los difíciles pero entusiasmantes quehaceres de la existencia creyente. Sólo una pastoral o actitud semejante podrá, sobre todo, crear un clima, una vivencia que ya no vendrá a contradecir a la palabra de la fe, sino más bien a animarla y verificarla.