La experiencia de la fe

¿Qué es, en definitiva, ser creyente? ¿Se puede expresar? ¿Se puede «contar» una

ciudad? Sí, se puede hacer, al menos describiendo sus principales avenidas, sus

grandes centros de encuentro, sus manifestaciones vitales... Lo suficiente para

suscitar el deseo de llegarse a ella y hacer uno sus propios descubrimientos.

Pues, de la misma manera, intentemos «contar» la fe.

1. Primera función: acoger la revelación de Dios

En cualquier religión, el hombre se hace y sigue siendo creyente en la medida en que se percibe amado por Dios, beneficiario de la vida de Dios, alcanzado por el deseo de Dios, vivificado por el poder de Dios, y en la medida en que deja de percibir a Dios como poder amenazador al que hay que aplacar o como poder indiferente al que hay que tratar de conmover.

Más que el Credo oficial

En el cristianismo, esta revelación se llevó a cabo en la resurrección de Jesús: allí es donde el verdadero, el único rostro de Dios, el de siempre, se reveló plenamente como Poder-en-favor del hombre. O mejor: allí es donde la Revelación comenzó, porque no termina hasta que me ha alcanzado a mí. «La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por Mí» (Gal 2,20). No se trata sólo de creer que Dios resucitó a Jesús; se trata de creerse beneficiario de ese mismo poder de vida.

Demasiado pocos hombres dan ese paso entre la profesión de fe oficial y el acto de fe personal. Pero, a menos que uno vea inscrita su propia vida en esa experiencia de Dios, no es uno hijo de Abraham, el creyente: «Creyó en Dios, que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean» (Rm 4,17).

Hay, pues, dos contenidos esenciales en la fe de Abraham:

«el Dios que da la vida a los muertos»: resurrección, por tanto;

«el Dios que llama a la existencia a lo que no existe»: creación, por tanto.

Creación y resurrección: he ahí un mini-credo bien completo. No hace falta más que ponerle música. ¡Como es tan breve, no cansará en las asambleas!

¡Pero algo no funciona! Pablo habla primero de resurrección, y en segundo término de Creación —cosa que no es lógica en un credo oficial, en una forma pública, aunque responda perfectamente a la expresión de la fe personal de Abraham. Los «muertos» que Dios va a hacer vivir son él y su mujer, demasiado viejos para procrear. E Isaac, el hijo de la promesa, es el «no-existente» a quien Dios va a llamar a la existencia. Se ha llegado, pues, a un acto personal de fe porque es en la propia vida, en la propia experiencia —«al considerar su cuerpo ya sin vigor», dice Pablo a propósito de Abraham (Rm 4,19)— donde es percibida y acogida la Revelación del Dios-Poder de vida en favor del hombre.

El fin de una alienación

No se llega a ser creyente ni se permanece como tal a no ser que se mantenga constantemente vivo este encuentro entre Dios y uno mismo bajo el sol de la Revelación, al ritmo de los acontecimientos de vida o de muerte. Con la experiencia de la fe desaparece una de las motivaciones profundas de la religión: el temor. «No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor» (1 Jn 4,18).

Con el temor cae también la alienación que aquél provoca en el hombre al ligar su existencia a la sumisión estrecha a una ley, limitándola al mezquino proyecto, imposible por otra parte, de mantener la propia vida con una dignidad irreprochable ante Dios y ante los hombres, dejándola a merced de todas las maniobras y presiones de quienes, en la religión o en cualquier otro contexto, saben sacar provecho de dicho temor. No es alienador, sino restaurador, dilatador y liberador, el Dios de la fe —a condición de acceder a él y permanecer en él. La crítica a la religión proveniente del ateísmo existencialista es percibida por el creyente o como un ataque que no le concierne o como un fuego graneado que le impide recaer en la religión.

2. Segunda función: prolongar activamente la

Revelación

Si Dios es Poder-en-favor del hombre, el creyente que lo experimenta no puede menos de deducir de ello —consecuencia lógica y visceral— el deseo, el gusto y el sentido de una existencia que se inscriba en la historia como un poder-en-favor del hombre, prolongando activamente, en dirección a los demás, la Vida de la que él ha sido antes beneficiario por parte de Dios. Tal es el eje fundamental de esa religión real invocada por todo el movimiento profético, desde Miqueas hasta Jesús; pero es conveniente analizar sus numerosos mecanismos.

¿ Vuelta a la Ley y al Temor?

Se trata ahora, por lo tanto, de la vida real, del proceder humano: ¿cómo se hace la elección moral entre tal o cual manera de actuar? Miqueas pide que el hombre «practique la equidad y ame la piedad»: ¡Perfecto, ...pero todavía muy impreciso! ¿No iremos a caer, bajo el peso de una ley precisa, administrada por un aparato religioso dotado de saber y de mando, en la misma mentalidad de temor y de esfuerzos desesperados por satisfacer a la ley, cosa que hemos criticado más arriba? ¿No volveremos a caer inevitablemente en la religión?

Ciertamente, el peligro existe. Y se sucumbe a él con facilidad. El creyente, comprometido en la vida, no dejará de experimentar la insuficiencia, la cobardía y el pecado: verá que no prolonga suficientemente hacia los demás la vida que él recibe de Dios. El creyente podrá evitar la inseguridad, la duda y el error en sus opciones. Helo ahí, pues, doblemente amenazado por el temor; doblemente incitado a recaer en la religión, a volver a someterse al yugo protector de la ley, porque, con unas cuantas cosas concretas que hacer o no hacer, Dios nos recompensará haciendo para nosotros un mundo hermoso...

La alienación de la libertad resulta muchas veces tranquilizadora; la libertad, rara vez lo es.

Para que no cese nunca la liberación

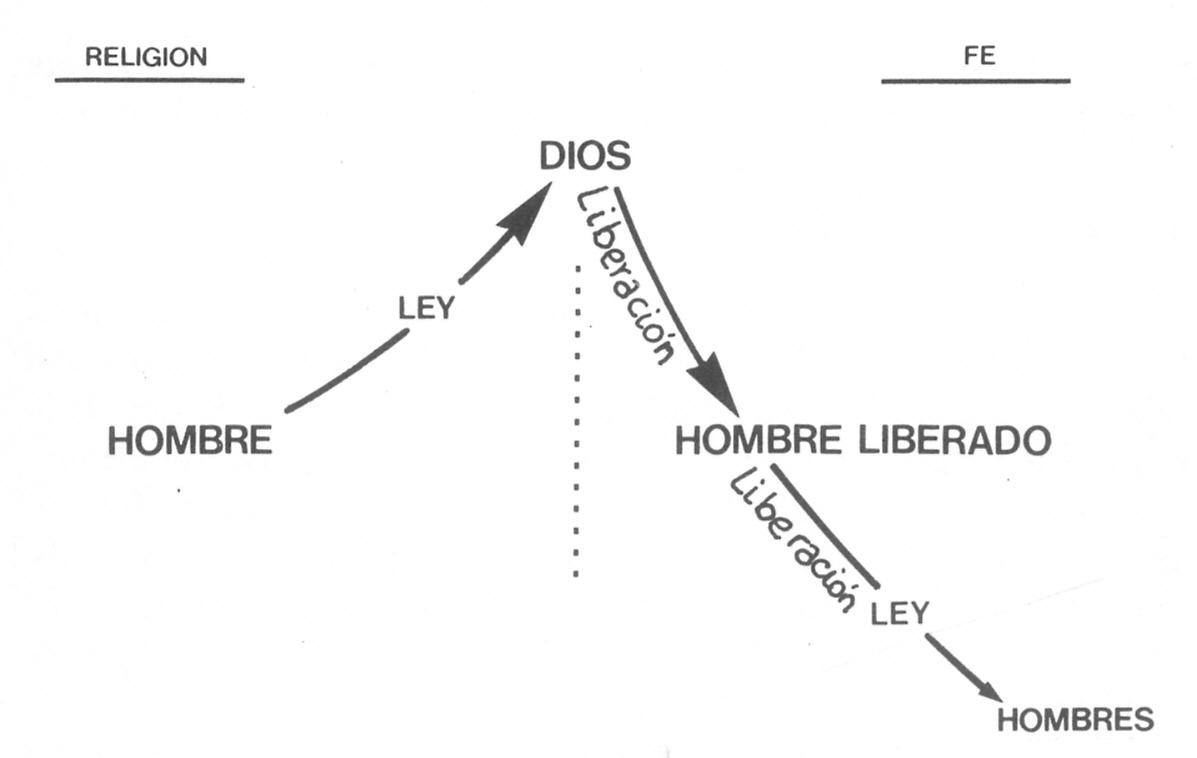

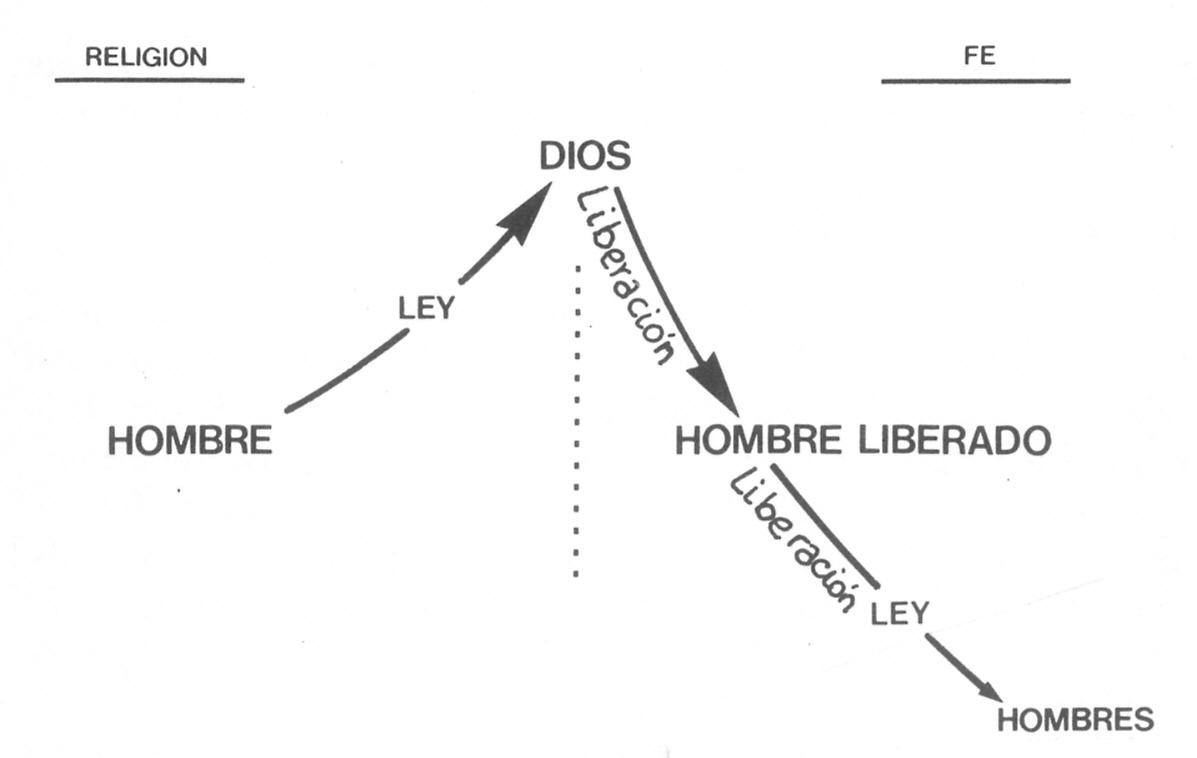

Desde la primera presentación del decálogo (Exodo 20), que constituye el núcleo de la Ley, la Biblia habla un lenguaje de alianza y de fe, no de religión. «Yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí; no harás..., etc.». La lógica es clara: Yo soy tu liberador, dice Dios; y tú no podrás ser liberado más que siendo liberador a tu vez. Habrás de actuar, pues, como liberador.

La religión, por su parte, no se queda más que con el decálogo, con los mandamientos, sin la frase que los introduce y sin su fondo. La religión hace de la Ley un recetario exacto y completo, que permite al hombre realizar el obrar religioso exigido por Dios, salir airoso de sus exigencias, estar en orden delante de El.

Para la fe, por el contrario, esa misma Ley, ese mismo decálogo, es la expresión, en sus aspectos principales, de una línea de conducta, de una forma de proceder que prolonga entre los hombres la liberación que Dios les pone en su corazón. La Ley agrupa así inseparablemente la experiencia de Dios como liberador y la experiencia del pueblo de Dios como liberado y liberador.

El objeto del decálogo lo constituyen los aspectos principales y fundamentales de esta experiencia (con respecto a la vida y a los bienes). Y se le añadirán otros valores de experiencia, sobre todo los de la comunidad cristiana en el Nuevo Testamento, que hacen de la Ley la expresión de una experiencia viva, nunca cerrada ni terminada, porque está siempre abierta a las nuevas situaciones históricas en las que el creyente ha de prolongar la vida que viene de Dios. En lugar de ser un recetario exacto para el hombre religioso ante Dios y contra Dios, la Ley es la expresión viva de la experiencia del creyente liberado por Dios y liberador con Dios y que reflexiona permanentemente, en conciencia y en Iglesia, sobre los pasos concretos que ello conlleva en cada momento.

| Exigencias de Dios | Prolongación de la acción de Dios |

| Recetario | Palabras de experiencia |

| Preciso, completo y cerrado | Abierto, evolutivo, en búsqueda |

| Delante de y contra Dios | Con Dios |

| Para triunfar sobre Dios | Para hacer que vivan los hombres |

| Para estar en orden ante Dios | Para hacer que existan los hombres lo más posible |

| Por temor y sumisión | Por contagio de libertad |

¿Discernimiento o repetición?

En el Nuevo Testamento, san Pablo construye sus cartas según la lógica que exponemos aquí. Para empezar, una primera parte que corresponde a nuestra función de acogida de la revelación, parte teológica que expone la vida que procede de Dios en Jesús resucitado. Después, una segunda parte parenética (o moral) que declara la experiencia cristiana de una existencia que prolonga en la realidad la vida recibida de Dios. Ahora bien, esta segunda parte comprende, ciertamente, determinado número de exigencias morales concretas —la experiencia cristiana está ya en marcha, sabe decir ya muchas cosas conseguidas, determinadas maneras de proceder que se inscriben o no en la vida de Dios que hay que prolongar hacia los demás. Pero comporta, sobre todo, una llamada al discernimiento (cf. Rm 12,2; 2 Cor 13,5; Ef 5, 9-10; 17,17; Flp 1,10) y, por lo tanto, a la experiencia, a la reflexión y a la opción. La Ley permanece abierta, en búsqueda, viviendo de un solo principio absoluto: ejercer con Dios un poder en favor de los hombres —o, como dice san Pablo con otras palabras: «(Todo) se resume en esta fórmula: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Rm 13,9; cf. también Gal 5,14). Más allá de este principio absoluto queda el espacio movedizo de la vida humana.

¿ Competencia o tradición?

En el siglo XX, el campo ha adquirido tales dimensiones que para cualquier persona seria es evidente que no se le puede abarcar en una vieja Ley religiosa, por venerable que sea. Por su parte, la Ley de la fe sí puede y debe, en cambio, proseguir su obra de discernimiento.

Cuanto más avanza el hombre en el conocimiento de las funciones reales de la vida —fisiología, biología, sexualidad, mecanismos sociales, políticos, económicos—, mejor domina el manejo de estas cosas y mayor es también la parte de discernimiento, de opción y de aventura en la decisión moral del hombre.

La actuación del hombre creyente se desarrolla, pues, como un árbol. Todo acontece a la luz del sol; pero las raíces extraen del terreno concreto todos los elementos que el árbol necesita. El sol no hace superfluas las raíces, ni éstas hacen inútil al sol.

La actuación del creyente bebe, pues, en dos fuentes. La primera es la Ley. A través de las palabras de experiencia del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento (el decálogo), á través del Nuevo Testamento (Evangelio, bienaventuranzas), a lo largo de los siglos de la Iglesia (enseñanza del magisterio), la Ley transmite este sentido absoluto: Dios hace vivir al hombre para que éste, a su vez, haga existir a los demás.

Pero este sentido, por absoluto, por importante, por necesario que sea, ha de tomar forma en proyectos concretos. La segunda fuente es, por tanto, el conocimiento de la realidad, la idoneidad real. «Practicar la justicia», dice el profeta —y el creyente, beneficiario de la Justicia de Dios, bebe en estas palabras el gusto absoluto del actuar. Pero es con el conocimiento de los mecanismos del subdesarrollo, por ejemplo, como podrá articular un proyecto concreto. Sumido, por supuesto, en los riesgos de la incertidumbre de la historia; ¡pero algo propio del Reino de Dios ocurrirá! «Amar con ternura», dice el profeta. Y el creyente, amado así por Dios, obtendrá en estas palabras el gusto absoluto de amar con esa peculiaridad. Pero será gracias al conocimiento de los funcionamientos y de los significados reales de la sexualidad, por ejemplo, como podrá amar verdaderamente y evitar que su proyecto de amar se convierta en crueldad, tormento o envilecimiento.

¿Alienado un hombre así?

Entendido y experimentado dentro de este contexto de fe, liberado decididamente de la religión (subjetiva), este tipo de hombre del que hablamos no se siente afectado por la crítica moderna, ni por la del ateísmo existencialista, que acusa a la religión de sacar al hombre de la existencia real, ni por la del ateísmo práctico, que la acusa de tener al hombre apartado del real funcionamiento del mundo. Sin embargo, esa crítica puede ayudarle a veces a no sustraerse a los grandes vientos de la historia y a las tempestades de la vida, prefiriendo a ellos los angostos refugios de los reglamentos religiosos. Que la religión ha hecho de su dios un enemigo del hombre y de su existencia, es cosa cierta. Pero sería injusto juzgar a Dios a partir de un sumario que corresponde a otro.

3. Tercera función:

Rendir el culto espiritual de la adoración

¿Cómo iniciar el diálogo al borde de un pozo si no es hablando de sed y de agua? Pasando de la necesidad al deseo, Jesús conducirá a la mujer de Samaria hasta la revelación del deseo de Dios: «El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad» (cf. Jn 4,24).

El encuentro de dos deseos

Todavía en nuestros días, cuando en un grupo se encuentra presente un sacerdote, la gente se considera obligada a entablar una conversación religiosa: «¿Qué piensa usted de la carta de Juan Pablo II a los sacerdotes?». En cuanto la Samaritana reconoció en Jesús a un hombre de Dios, pasó a un tema religioso (Jn 4,19 ss.). El la piensa en términos de religión y opone, en este único y exclusivo plano, dos tradiciones diferentes. Unos dicen: para llegar a ese dios lejano, peligroso, exigente, es preciso que el rito se efectúe en el monte Garizim y sea celebrado en tal fecha, de tal forma y por tal especialista; de lo contrario, la cosa no funciona. Pero uno se desconcierta cuando otros, también religiosos, vienen a decirle: «No; es en Jerusalén donde ha de hacerse. Fuera de allí, la cosa no funciona. Un rito bueno y eficaz que le permita a usted ser bien visto por Dios no puede llevarse a cabo más que en Jerusalén». Religión del rito y de lo útil, religión del temor y de la ley: se renueva en cada generación: «¡Es en latín y según el rito de san Pío V como hay que adorar a Dios; cualquier otro rito es vano y sacrílego!».

Jesús no da la razón a una técnica religiosa en contra de otra, sino que declara a la religión superada, en beneficio de la revelación de Dios y de la fe. Se invierte el movimiento. Primero es Dios, que busca, que toma la iniciativa, Dios que es don: «Si conocieras el don de Dios...» Es Dios quien viene al encuentro del hombre —y la humanidad es mujer ante el deseo de Dios—, a unirse a él a su nivel del deseo* más simple y cotidiano: la sed, la necesidad material, física. Luego se pasará a la necesidad personal: la relación, el amor: «Llama a tu marido».

* El Autor utiliza frecuentemente el término «deseo» para aludir a lo más profundo e íntimo del ser humano. Para una mejor inteligencia del concepto y su articulación (necesidades-deseos-Deseo), véase el capítulo 3.° de la Tercera Parte (Nota del Editor).

Es todo el deseo del hombre, pues, lo que Dios viene a encontrar, a reconocer y a hacer que crezca y se dilate en la plenitud del Deseo de Dios: «El agua que yo te daré se convertirá en ti en fuente de agua que brota para vida eterna».

En torno al deseo del hombre, desde su más humilde necesidad hasta sus más elevadas ansias, se abre de pronto el horizonte infinito de la Vida de Dios. En el lenguaje de san Juan, «verdad» significa «revelación». Lo que ocurre «en verdad» se refiere, pues, a esa existencia humana que exulta de gozo al ver su deseo reconocido y dilatado por el deseo de Dios. En una palabra: se trata de la existencia humana, cuyo deseo se desborda con la acogida de la Revelación, del Don de Dios.

Pero una existencia así se encuentra liberada de la religión: su problema ya no es dar con el rito eficaz para alcanzar a Dios. Su único interés es existir y hacer existir en dependencia de ese Don recibido; es existir —con Dios— para dilatar el deseo de los hombres: necesidad de agua y deseo de amor. He ahí un compromiso, una religión, que se da en medio de la existencia real —no en la inconsistencia del solo rito—; que se da «en espíritu», en realidad, y no en apariencia.

La adoración—en espíritu—y en verdad: he ahí nuestras tres funciones (en orden inverso, puesto que se exponen a partir de su cumplimiento). Primero, la adoración, donde todo culmina; después, la existencia real, «en espíritu», donde se constituye el contenido de la adoración; finalmente, la acogida de la revelación, el acceso a ese espacio de «verdad», único capaz de desencadenar una existencia que libere su deseo.

«¡De rodillas los adoradores! ¡Muerte a las víctimas expiatorias!», clama el dios Moloch de la religión. Y el ateo no tardará en expresar, con mayor fuerza aún, la repugnancia que le produce tan alienante adoración.

Pero ¿qué decir de un Dios que busca adoradores cuya adoración sea como la sonrisa de la mujer enamorada y plenamente correspondida, de la mujer que al fin ha encontrado a su hombre? ¿Qué decir de un Dios que busca adoradores cuya adoración sea una existencia en el deseo liberado y, consiguientemente, capaz de encontrarse con el deseo de los demás?: «La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: `Venid a ver a un hombre... ¿No será éste el Cristo?'» (Jn 4, 28-29). Ante un Dios así, la adoración no es alienante. Ya no es cuestión de «o él o yo», sino de «tanto más él cuanto más yo».

Profeta y rey, para ser sacerdote

La religión del Antiguo Testamento se constituyó en torno a tres grandes figuras, tres grandes funciones que, de forma dialéctica, estructuraban la experiencia religiosa de Israel: los profetas, los reyes y los sacerdotes. Cada una de estas funciones era, además, como una profecía viviente del futuro Mesías. Jesús, el Mesías, reúne y realiza en sí plenamente esta triple función y dignidad, a la vez que da a cada una de esas funciones una realización distinta de las expectativas que animaban al judaísmo. Así, él será rey, pero su reino no es de este mundo. Será sacerdote, pero no a la manera de las castas sacerdotales, judías o paganas. Será profeta, pero no se contentará con transmitir un mensaje, sino que pronunciará una palabra personal, «con autoridad».

El Vaticano II ha renovado esta visión bíblica de la función de Cristo y de todo bautizado: cada uno es incorporado a Cristo para proseguir con él, en la Iglesia y en favor del mundo, ese triple servicio de profeta, de rey y de sacerdote.

Pero esta renovación no ha dejado de tener sus problemas. El profetismo ha gozado de un gran predicamento, pero no se ha librado de ser confundido a menudo con cualquier actitud de ruptura violenta más relacionada con un proyecto de valorización personal que con la palabra de Dios. La «realeza», por el contrario, no ha tenido aceptación: de las tres categorías, ya de por sí bastante cubiertas de polvo con el paso de los siglos, ésta repugnaba especialmente a la mentalidad democrática y al deseo de abandonar el triunfalismo cristiano, por lo que no ha logrado salir del «museo» bíblico. El sacerdocio ha tenido más suerte, si bien, en su modestia, ha propiciado la pérdida de identidad de los ministros ordenados.

De hecho, son tres categorías fundamentales que responden muy exactamente a las tres funciones que nosotros hemos elegido para expresar lo esencial de la experiencia de la fe. «Profeta» se refiere a la capacidad, la tarea y la dignidad de acoger la Revelación. Pero de acogerla no sólo en la aceptación de un Credo oficial, sino en la propia vida. «El Reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo» (Mt 13,33). Ser profeta es tener ese conocimiento, esa familiaridad con la palabra de Dios, con su Sentido, que permite iluminar con ella la propia vida y deducir de ella un proyecto —un gran proyecto para la propia vida y todos los pequeños proyectos a corto plazo que son como las piezas que forman el gran mosaico.

Armado con este proyecto —y solamente así—, el profeta puede convertirse en rey. Un rey tiene poder sobre la realidad para transformarla y modelarla según su programa. Es nuestra segunda función, la de actuar con Dios para hacer que Su vida adopte formas concretas en la vida humana.

Como rey, el cristiano toma el poder sobre la realidad para llevar a cabo en ella su proyecto de profeta. Con mayor o menor éxito. Siempre consciente de la fragilidad de sus opciones y de su acción, de la ambigüedad de sus motivaciones y, sobre todo, de la formidable resistencia de la historia, que renueva sin cesar (y, desde luego, en cada generación) el mismo problema de la liberación del hombre.

Viviendo una existencia así, llevando a cabo esa acción, el rey puede entonces —y sólo entonces— ser sacerdote, es decir: «ofrecer a Dios su propia existencia», como dice Pablo (Rm 12,1). Es evidente que, para ello, primero hay que existir, en el sentido fuerte de la palabra: es la única realidad que interesa a Dios y le da gloria. La actividad religiosa le deja indiferente: «¿Es que voy a comer la carne de los toros, o a beber la sangre de los machos cabríos?» (cf. Sal 50, 7-15) —«¿A mí qué, tanto sacrificio vuestro? ¡Detesto vuestras solemnidades!» (cf. Is 1,10 ss.).

La existencia real es lo que le interesa, porque así se da entre Dios y el creyente adorador (el sacerdote) la misma relación plena y gratificante que se da entre el padre y el hijo ya adulto, libre y capaz de reconocer la paternidad de su padre.

La «Gloria» es la irradiación de una existencia libre, fuerte, auténtica. Y esa gloria se le da a Dios cuando una existencia humana reconoce que es Dios quien la origina y le da cumplimiento. El Sentido, antes y después, que hace posibles y acoge, para darles cumplimiento en el mundo nuevo, los sentidos que el hombre realiza en su vida. La Vida, antes y después, que hace posibles y acoge, para consumarlas en eternidad, las vidas que el hombre puede hacer existir.

El sacerdocio, donde culmina la acción profética y regia, vive, en efecto, de la esperanza de que un día «Dios será todo en todos» (cf. 1

Cor 15,28). Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿qué encontrará sobre la tierra: religión, ateísmo o fe? (cf. Lc 18,8).