El judío y el

pagano:

dos comportamientos religiosos

El apóstol Pablo vivió intensamente la experiencia de la desquiciante conversión

al Dios de la fe, antes de sistematizarla para responder a las exigencias de la

evangelización. Nos fijaremos en dos datos importantes para nuestro estudio:

la descripción autobiográfica de su ruptura con el mundo de la religión —lo cual vendrá a confirmar lo ya expuesto;

el análisis más profundo que él hace de la religión lleva a esa ruptura en virtud de la presencia de dos interlocutores: los judíos y los paganos —lo cual nos permite avanzar un paso más en nuestro recorrido.

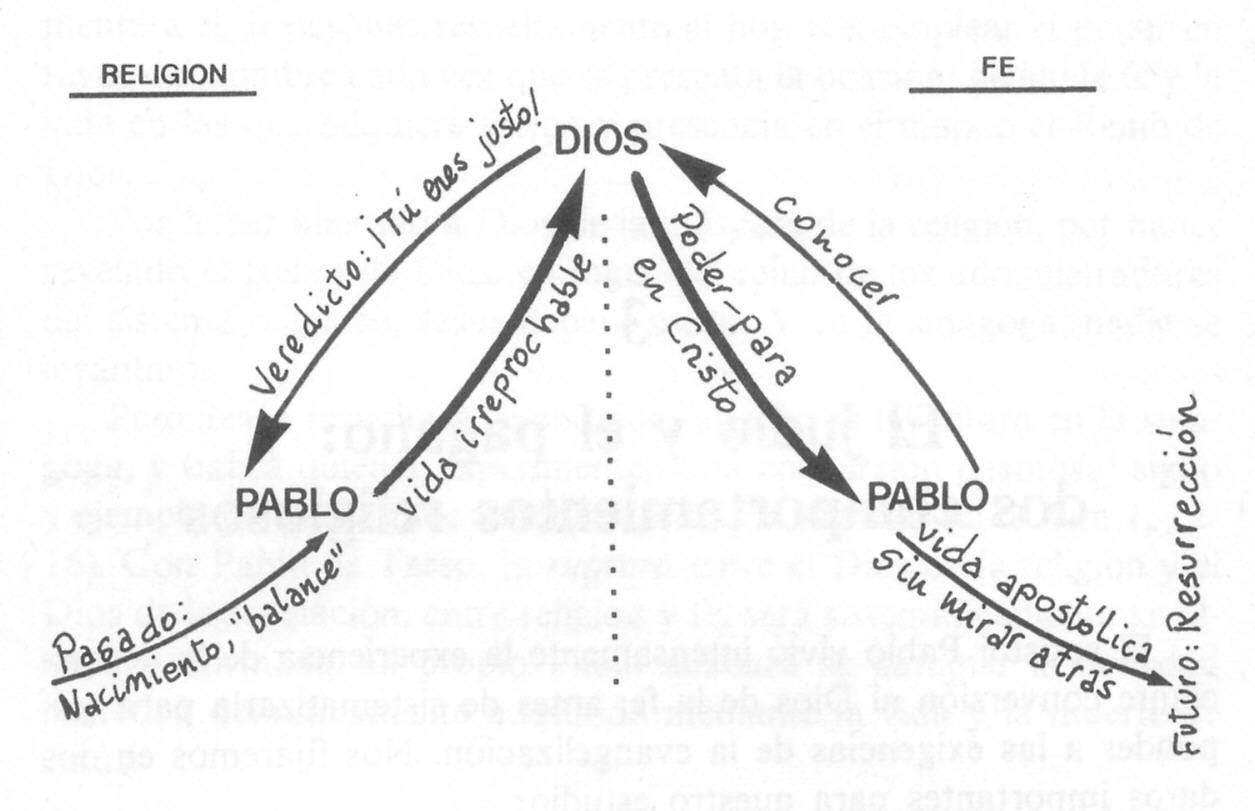

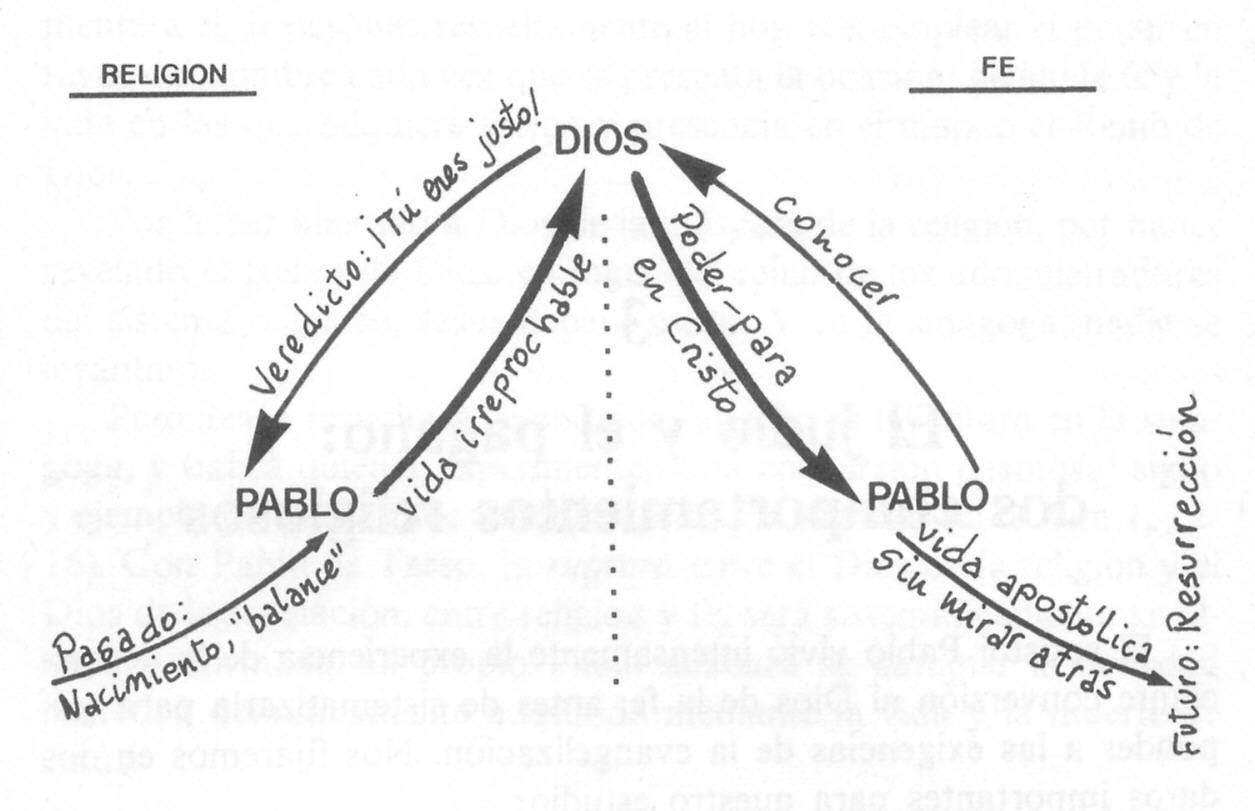

1. ¿Irreprochable o «alcanzado»?: Flp 3,4—4,1

Ya en Gálatas 2, 11-15 había hablado Pablo de la formidable ruptura surgida en su vida. De un sistema religioso debidamente ordenado por los hombres para que pudiera subsistir el hombre débil ante el Poderoso —o mejor aún, para que el hombre dejara de ser débil ante el Poderoso—, había que pasar a un mundo distinto, aquel en que Dios alcanza al hombre para hacer que viva y actúe con El. Semejante transformación no podría deberse al hombre, como si fuera fruto de una maduración interna. El paso a lo nuevo se verifica por la irrupción en la vida de una

revelación. Lógicamente, el acceso al mundo de sus iniciativas se debe, justamente, a una iniciativa de Dios —«un buen día, Dios reveló en mí a su Hijo» (Gal 1,15).La inversión total de los valores

Esta revelación

tuvo un efecto fulminante (F1p 3): todas las buenas razones que Pablo tenía para

hacerse valer ante Dios, todas las piedras con las que edificaba su fortaleza

para ocultar y defender su debilidad ante Dios, todas sus ventajas, sus valores

y sus méritos: todo es vano. No en sí mismo: el «ser irreprochable)), según una

ley que, como es sabido, es muy puntillosa, no está al alcance de cualquiera. El

motivo de que todo eso sea vano es Cristo. El contexto ha cambiado por completo,

el espacio es totalmente distinto: los valores han sufrido un cambio radical. Lo

nuevo es la revelación de Dios como «poder de resurrección)); por lo tanto, como

poder-en-favor del hombre. Viene luego la revelación de Cristo como aquel

en quien se revela ese poder de resurrección, aquel con quien y al lado de quien

el hombre puede «conocer» la misma vida que Jesús. En un mundo en el que las

relaciones han quedado de tal modo transformadas, el valor ya no consiste en

producir (3,6) delante de Dios, sino, por el contrario, en conocer

(3,10), es decir, en acoger la revelación, en dejarse revivificar, liberar

por ella. El valor no está ya en el pasado: la dignidad de su cuna, el

balance de sus méritos (3, 4-6), sino en el futuro, en lo

Un curso que ya no cambiará

Pablo subraya en dos momentos el carácter definitivo de esta transformación: los valores religiosos han sido y seguirán estando invertidos: «En adelante, todo eso lo tengo por pérdida» (3,8); «no me jacto de haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante» (3, 13), No se trata de un razonamiento convencional ni de una expresión de modestia, tan estimable en una persona muy consciente, por lo demás, de la importancia de su obra. Son palabras teológicas que expresan su fe, que defienden el rostro de Dios, el conocimiento de Cristo y el sentido del hombre propios del espacio de la fe: Pablo no volverá a caer en la religión. No volverá a caer en cuentas, balances, preguntas angustiosas de si «da la medida» o satisface las despiadadas exigencias de Dios. No volverá a caer en ello, con tal de que siga creciendo sin cesar en el conocimiento del verdadero Dios.

En muchos casos, el cristianismo no tarda en degenerar en religión. Es cierto que se habla siempre del Amor de Dios; pero tras este sustantivo se oculta de hecho un verbo en pasado. Amor de Dios, sí, porque Dios nos amó. Un día se dio cuenta de que la humanidad, al ir hundiéndose cada vez más en el pecado, no volvería nunca a recuperarse, a liquidar su pasado pagando el precio exigido. Entonces envió Dios a su Hijo para que, hecho hombre, pagara por la humanidad. En eso, Dios nos amó.

Nos amó, en pasado. Como un financiero que quiere invertir nuevos capitales en una empresa en dificultades, pero que no lo hará más que una vez, y que cuenta, desde luego, con que la empresa rehaga sus balances y produzca unos intereses. Dios nos amó en Jesucristo, una vez, para enderezar la situación. Se trata de una excepción en el esquema religioso, la excepción cristiana momentánea, ya que vuelve a precipitar a los hombres en la eterna necesidad de hacerse valer delante de Dios mediante unos balances perfectamente ajustados. ¡Y ya tenemos otra vez al cristiano atrapado en la religión!

No es ése el pensamiento de Pablo. Dios, con la revelación de su auténtico rostro, lo ha hecho entrar definitivamente en un espacio nuevo, del que ya no saldrá. El hombre ya no tiene que angustiarse por su debilidad ante el Poderoso; la cuestión del pasado, de los balances, está definitivamente saldada en virtud del conocimiento de Dios. Dios es y sigue siendo poder en favor del hombre; Dios le ha amado, le ama y le amará.

2. La religión de la Ley: el judío

A la hora de proclamar la novedad evangélica, Pablo encuentra en el mundo antiguo dos grupos de hombres: los judíos y los pagános. Dos grupos totalmente diferentes... en apariencia. Pero el análisis penetrante que Pablo va a hacer de estos dos comportamientos —porque se trata, en realidad, de tipificar un comportamiento extendido por todas partes, y no de hacer antisemitismo, por ejemplo— nos ofrece la ocasión de penetrar más en el mecanismo del comportamiento religioso que el Evangelio viene a convertir.

A los judíos, Pablo les rinde el siguiente homenaje (cf. Rm 10, 1-3): son unos estupendos religiosos. Tienen un celo por Dios incomparable —y Pablo, el fariseo irreprochable de antaño, lo sabe mejor que nadie—, pero es un celo equivocado, por cuanto que está privado del verdadero conocimiento de Dios.

Dos elementos caracterizan al judío. En primer lugar, el desconocimiento de Dios: «Desconociendo la justicia de Dios... no se someten a ella» (Rm 10,3). Al tener a Dios por un Poder exigente (la Ley) y amenazadora (el Juicio Final), tienen respecto de él el más absoluto desconocimiento. Porque Dios —y esto lo sabe Pablo a partir de Cristo— es, por el contrario, «Justicia»: Poder de vida fiel a su proyecto en favor del hombre. Ese desconocimiento les impide «someterse» a la Justicia de Dios, acogerla, ser sus beneficiarios. Simplemente, dejarse amar.

Ellos, en cambio, no pueden más que defenderse, protegerse de ese Dios a quien «mal-conocen» como amenaza: «Se empeñan en establecer su propia justicia» (Rm 10, 3) —segunda característica del judío. A fuerza de obras, cuyo valor está declarado por la Ley, puesto que las exige, el judío se asegura contra Dios. La relación con Dios, por religiosa que sea en cuanto al celo, se mueve, de hecho, en el desconocimiento, en el temor, en la hostilidad. Hay que vencer a Dios plegándose a sus exigencias. «Se empeñan en establecer su propia justicia». El verbo «empeñarse» sobreentiende la imposibilidad de lograrlo, la tentativa cada vez más angustiosa de acumular un balance que resista al juicio; y, en seguida, la desesperación de ver cómo pasa la vida sin que uno se encuentre suficientemente armado para vencer al Juez que se acerca.

3. La religión del rito: el pagano

Pablo describe al pagano en el mismo plano que al judío, el de su conocimiento de Dios. Y de nuevo aparece la contradicción: el pagano no ignora a Dios, no es todavía un ateo; pero, en él, el conocimiento no desemboca en reconocimiento. «Conocen a Dios, pero no le dan gloria)) (Rm 1,21). ¿Qué quiere decir? ¿Qué es «dar gloria a Dios»?

Abraham y Sara (cf. Rm 4, 18 ss.) eran ya demasiado viejos —«muertos», dice el texto— para poder realizar su deseo de vivir, su esperanza de una posteridad. Ante su impotencia, Abraham, dice Pablo, «dio gloria a Dios, persuadido de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido)) (Rm 4, 20-21). «Dar gloria a Dios» significa, pues, para el hombre, reconocer que el Poder de Dios se ejerce en favor del deseo del hombre, que no le es indiferente ni hostil, sino amigo.

Negarse a dar gloria a Dios es no acceder a este conocimiento, a esta confianza absoluta y, consiguientemente, ponerse a buscar medios religiosos para influir en la divinidad, hacerla salir de su indiferencia o de su hostilidad. Es la idolatría, con sus ritos y su reducción del misterio de Dios al rango de «imágenes» (Rm 1, 23), que significan el posible dominio del hombre sobre Dios para captar al Poder en provecho del hombre y de sus deseos. El pagano es, pues, el hombre a quien el desconocimiento de Dios repliega sobre sí mismo y sobre su propia acción en orden a realizar sus deseos. Lo hará en la vida corriente, actuando según le plazca, con injusticia y violencia (Rm 1, 18.24-32). Y la religión, con sus ritos, le proporciona (quizás) una fuerza sobreañadida que le permite poner al poder divino al servicio de sus proyectos. Con todo, también aquí se da el fracaso: la persona (Rm 1, 24-25), la familia (26-27), la sociedad (28-32)...: a todos los niveles se da el fracaso desesperante; se da, en definitiva, la muerte, que acecha por todas las partes, que todo lo arrebata, demostrando lo vano de ese apoderarse de Dios mediante el rito. Los paganos se anegan en el desconocimiento, en el temor, en la desesperanza. También para ellos, cuanto más se envejece, más vana parece la religión.

4. Religión del temor y religión de lo útil

Judío y pagano son muy diferentes, y el primero considera al segundo un impío. Pero Pablo descubre en ellos un fondo común: la «carne», que es enemiga de Dios y no puede comportarse de otra forma (cf. Rm 8, 7). Judío y pagano, en el fondo, se extravían en el mismo desconocimiento. Débiles el uno y el otro, ambos pretenden realizar su frágil deseo mediante un mismo intento: triunfar sobre Dios; por caminos diferentes, sí, pero en el fondo se trata de la misma religión y del mismo callejón sin salida.

Ser «carne» es ser deseo y debilidad a un tiempo: una tensión difícil de soportar. Si, además, se añade el desconocimiento de Dios, considerado Poder hostil al hombre, la situación se hace explosiva. Deseo y debilidad constituyen la «carne» en proporciones diferentes, según el carácter, el entorno y la historia personal de cada persona.

Si la persona es, sobre todo, debilidad, entonces vence el temor —ese temor en el que el creyente no debe volver a caer, conducido por el Espíritu del conocimiento de Dios como Padre (cf. Rm 8, 14-17). Y el temor le lleva a esta única preocupación: evitar la condenación —mientras que en Jesucristo ya no hay condenación (Rm 8, 1). La ley será una especie de «manual de instrucciones)) de cómo levantar un muro de obras contra Dios y su juicio. Este hombre está poseído por un celo ejemplar y hasta fanático, pero no hay en él amor de Dios, con el que aún no se ha reconciliado. Tras el celo religioso, la «carne» está siempre presente, con su desconocimiento y su hostilidad. ¡Qué seguridad la del análisis de Pablo para desvelar y desenmascarar!

Y si la persona es, sobre todo deseo, dinamismo, entonces es la búsqueda del poder lo que prevalece, rechazando la ley como un obstáculo insoportable. A pesar de ello, no es menos religioso; pero es en el rito donde se centra su religión. Se considera el rito como un medio apto para influir en Dios, para impulsarle a intervenir en favor del hombre, a que le otorgue el incremento de poder necesario muchas veces para llegar a realizar los propios deseos. Esa voluntad de servirse de Dios, de someterlo al juego del hombre, de embaucar al Poderoso, encubre la misma desconfianza, la misma irreconciliación entre el hombre y Dios. Se trata de la misma «carne».

Al situar su Evangelio frente a sus dos interlocutores, el judío y el pagano, Pablo no se ha contentado con percibirlos en la superficie, en sus apariencias completamente diferentes. Al contrario, ha puesto de manifiesto la base común de sus comportamientos diferentes, y ese análisis le ha llevado a ir más allá de polémicas anecdóticas, para establecer una verdadera tipología de la religión en su oposición a la fe. Analizados a esa profundidad, judío y pagano se convierten en tipos universales que concretan, frente a la fe, dos formas de religión. La religión del temor, que intenta arrancar de Dios un veredicto favorable, triunfando sobre su hostil exigencia mediante la ley y las obras, y la religión de lo útil, que, a base de ritos, se esfuerza por obtener de Dios una intervención concreta en los aconcimientos. Estos dos comportamientos religiosos, por diferentes que sean en su teología y en su moral, tienen una raíz común: el desconocimiento de Dios.

5. Ningún viviente se justifica delante de Dios

La quiebra de la religión humana está, pues, claramente demostrada. El religioso del temor, cuantos más años vive, más desespera de lograr producir los suficientes méritos para salir triunfante en el juicio de Dios. El religioso de lo útil, cuantos más años vive, más desespera de poder dar con el rito capaz de protegerle de la muerte.

Recogiendo una certeza del A. T., Pablo cita el maravilloso salmo 142: «Ningún viviente se justifica ante Dios» (Rm 3, 20). Por sí sola, esta frase es para el religioso un grito de rabia, un motivo de desesperación —un motivo también de ateísmo, como veremos—. La religión no mantiene sus promesas, no lleva a término su proyecto; el hombre no da la medida frente a Dios.

Esa misma frase, en cambio, puede convertirse en un grito de alegría, en un suspiro de alivio, en el canto de liberación del creyente: el hombre no tiene que dar medida alguna; el hombre no tiene que defenderse de Dios. Dios se revela diferente de como el frágil deseo del hombre lo proyecta en medio de su temor. En Jesús muerto y resucitado, Dios se revela como «Justicia» (Rm 3, 21). Zaqueo, gozoso, salta de su sicomoro y acoge a Jesús.

El callejón sin salida de la religión es, para el «judío» y para el «pagano» de todas las épocas, el lugar de la existencia y de la experiencia en que Dios les aguarda. De este modo, el hombre es capaz de percibir, gracias al Espíritu de revelación, un camino nuevo por el que «marchar humildemente con su Dios» (Miq 6, 8). «Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente)) (Ef 1,17).