Ruptura entre religión y fe

El contenido exacto de esta ruptura entre religión y fe ha de quedar establecido

mediante un detenido análisis. Pero antes de entrar en él, y para evitar que el

lector arranque de un malentendido, convendrá aportar aquí algunas precisiones

de lenguaje.

La palabra «religión» puede ser tomada en el sentido objetivo del término, y entonces designa el conjunto de textos, ritos, organizaciones sociales y costumbres mediante las cuales la relación del hombre con Dios adquiere presencia, dimensión celebrativa e irradiación en la vida, en la sociedad y en la historia.

En este sentido objetivo, la fe supone la religión. Sería incurrir en un romanticismo ingenuo y en desconocimiento del hombre y de la sociedad imaginar y querer promover una fe supuestamente pura, desligada de toda encarnación en lo simbólico y en lo social. En este sentido objetivo e institucional de la religión, no hay ruptura; al contrario: la institución «religión» es a la fe lo que el cuerpo es al alma. Lo cual implica, ciertamente, torpezas, heridas, contradicciones a veces, pero no impide que se pertenezcan mutuamente para formar, uno a través del otro, un ser real, presente y activo.

Cuando alguien me invita a tomar una copa, sé que habrá una copa, ¡pero todavía no sé lo que habrá dentro! La institución objetiva «religión» es la copa. Pero ¿cuál es su contenido subjetivo, la personal relación con Dios vivida por tal miembro de esa religión: un agua insípida o un vino fuerte? En el sentido subjetivo, «religión» designa, pues, la relación concreta que el hombre vive con su Dios, el rostro que le atribuye, sean cuales fueren los ritos y textos que utilice; sea cual sea, por lo tanto, la religión objetiva. Cuando se dice de alguien o de algún grupo que es «muy religioso», que es «de una gran religión», se utiliza el sentido subjetivo: tales afirmaciones son pertinentes tanto para un budista como para un católico. Pues bien, a este nivel subjetivo, personal y concreto es al que afirmamos la existencia de una ruptura radical entre dos actitudes ante Dios, entre dos maneras de percibir a Dios, trátese de la religión (objetiva) de que se trate; y a esas dos actitudes las llamamos «religión» y «fe». «Religión», porque es esencialmente una relación con Dios de tal naturaleza que el hombre y la sociedad la producen espontáneamente proyectando sobre Dios lo que sucede entre los hombres. «Fe», porque es una experiencia de Dios radicalmente transformada por su revelación, acogida por el hombre en una conversión total. En cualquier religión (objetiva) se accede a la fe convirtiéndose radicalmente de la religión (subjetiva).

Un último malentendido que hay que evitar: no se trata de oponer, por un lado, a las grandes religiones humanas como incapaces de conducir hasta la fe y, por otro, a la religión cristiana como definitivamente establecida en la fe. La misma ambigüedad atraviesa a todas las religiones (objetivas), sin exceptuar a la religión cristiana. Todos los elementos constitutivos del cristianismo: el Padre Nuestro, la Cruz, la Eucaristía, la Iglesia, etc., pueden ser vividos y celebrados auténticamente en la fe o, por el contrario, desnaturalizados subrepticiamente por una regresión a la religión (subjetiva).

A lo largo del desarrollo de este libro, cuando se hable de la oposición entre religión y fe, el término «religión» se tomará en su sentido subjetivo.

La religión objetiva, desde el momento en que comenzó a ser objeto de crítica y de sospecha, dejó de ser una realidad evidente, sólida, automáticamente justa y santa. Cuando se dice «religión», el hombre no tiene ya por qué santiguarse y someterse; ahora es capaz de criticar y distinguir entre religión y religión; y esta situación actual nos da unos oídos nuevos para ponernos a la escucha de los viejos profetas que proclamaban ya dicha ruptura.

1. Un pueblo acorralado: Miqueas 6, 1-8

Miqueas: he ahí un nombre perfectamente indicado para significar la ruptura, la diferencia total entre el Dios que anima al profeta y el que proyecta el hombre en su religiosidad instintiva y espontánea. «Miqueas» evoca la exclamación cultural de Israel creyente: «¿Quién como el Señor?». Siete siglos antes de Cristo, Miqueas encuentra ya la expresión casi definitiva del problema: Pablo no tendrá ya más que concretarla aún y completarla con la referencia explícita a la Resurrección.

Pero leamos el texto bíblico, centrándonos, para mayor claridad, en el diálogo esencial:

3 «Pueblo mío, ¿qué te he hecho?

¿En qué te he molestado? Respóndeme.

4 ¿En que te hice subir del país de Egipto,

y de la casa de servidumbre te rescaté,

y mandé delante de ti a Moisés, Aarón y Maria?

5 Pueblo mío, recuerda, por favor...

para que conozcas las justicias de Yahvé.

6 —¿Con qué me presentaré yo a Yahvé,

me inclinaré ante el Dios de lo alto?

¿Me presentaré con holocaustos,

con becerros añales?

7 ¿Aceptará Yahvé miles de carneros,

miríadas de torrentes de aceite?

¿Daré mi primogénito por mi rebeldía,

el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?

8 Se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno,

lo que Yahvé de ti reclama:

tan sólo practicar la equidad,

amar la piedad

y caminar humildemente con tu Dios».

En el v. 8 es donde el profeta se alza frente al hombre y su religión totalmente humana, en nombre del Señor y de su revelación que rompe con esa religión humana y abre al creyente un espacio distinto.

La religión: hacerse valer ante Dios

La requisitoria del profeta (vv. 3 ss.) ha hecho que se dibuje ante el pueblo la figura amenazante del Poder divino. El pueblo tiene miedo, su pecado pasado provoca la cólera de Dios y su suerte se ve amenazada: es preciso, pues, tomar una iniciativa religiosa para aplacar a Dios, compensar el pecado y obtener de nuevo un comportamiento favorable del Poder supremo.

La situación es grave, y la cólera de Dios muy profunda: como en una discusión entre esposos, que de repente se remonta hasta los desposorios, Yahvé evoca la salida de Egipto. La querella de Dios es radical: hay, pues, que pensar en medios adecuados para apaciguarlo. Y la puja va subiendo: «¿Con qué me presentaré yo a Yahvé? ¿Con holocaustos, con becerros añales? ¿Con miles de carneros? ¿Daré mi primogénito, el fruto de mis entrañas?». ¿Habrá que llegar hasta ahí para compensar y liquidar el pasado, para aplacar a Dios y obtener de nuevo una reacción favorable suya que redunde en bienestar del pueblo?

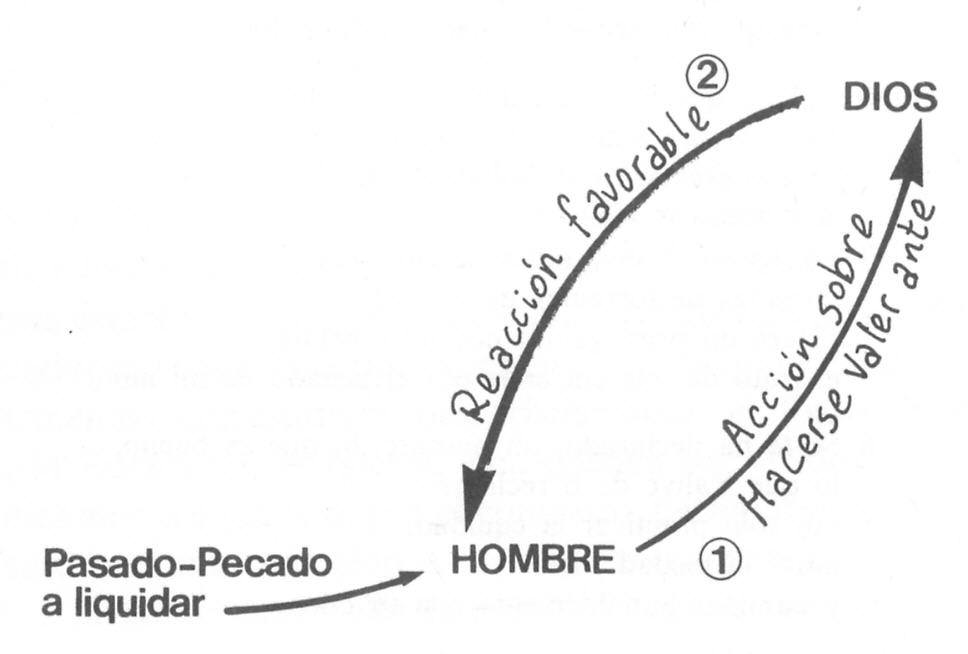

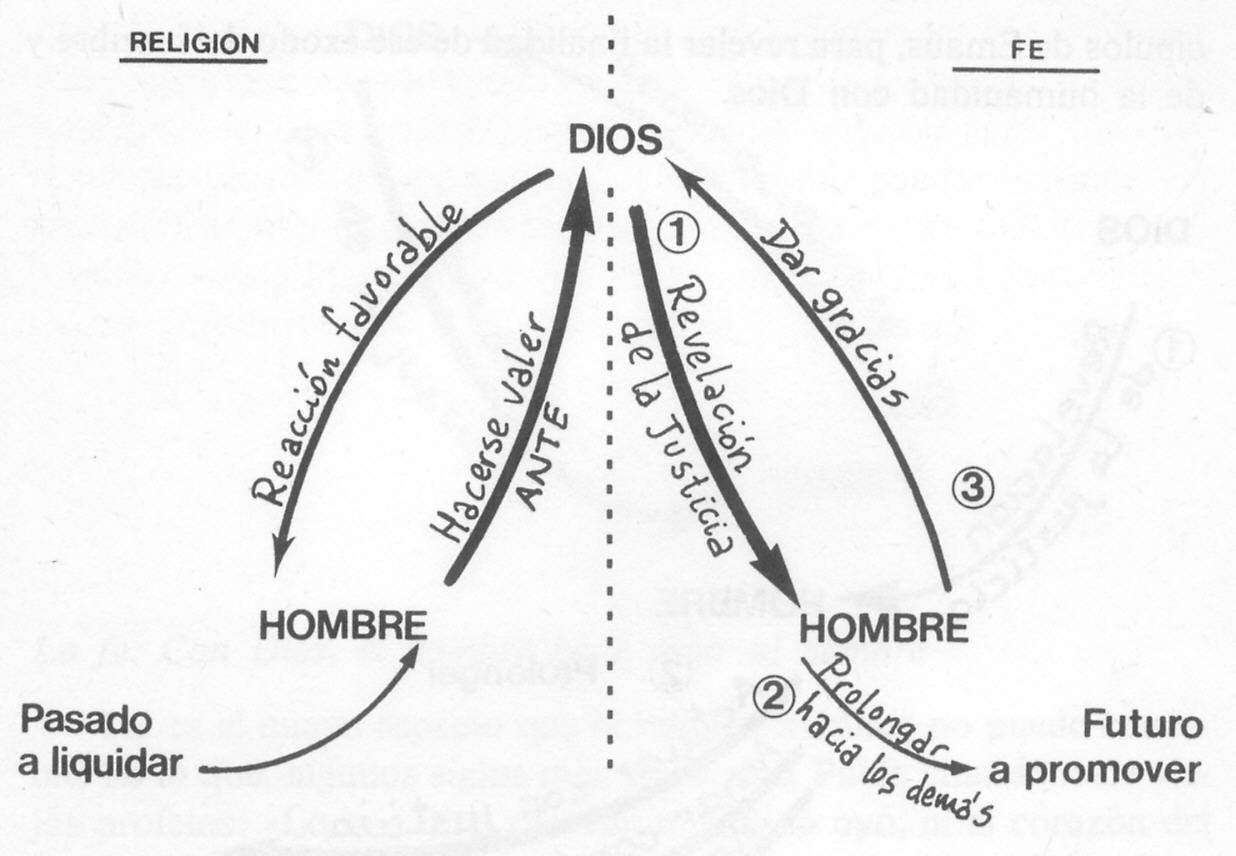

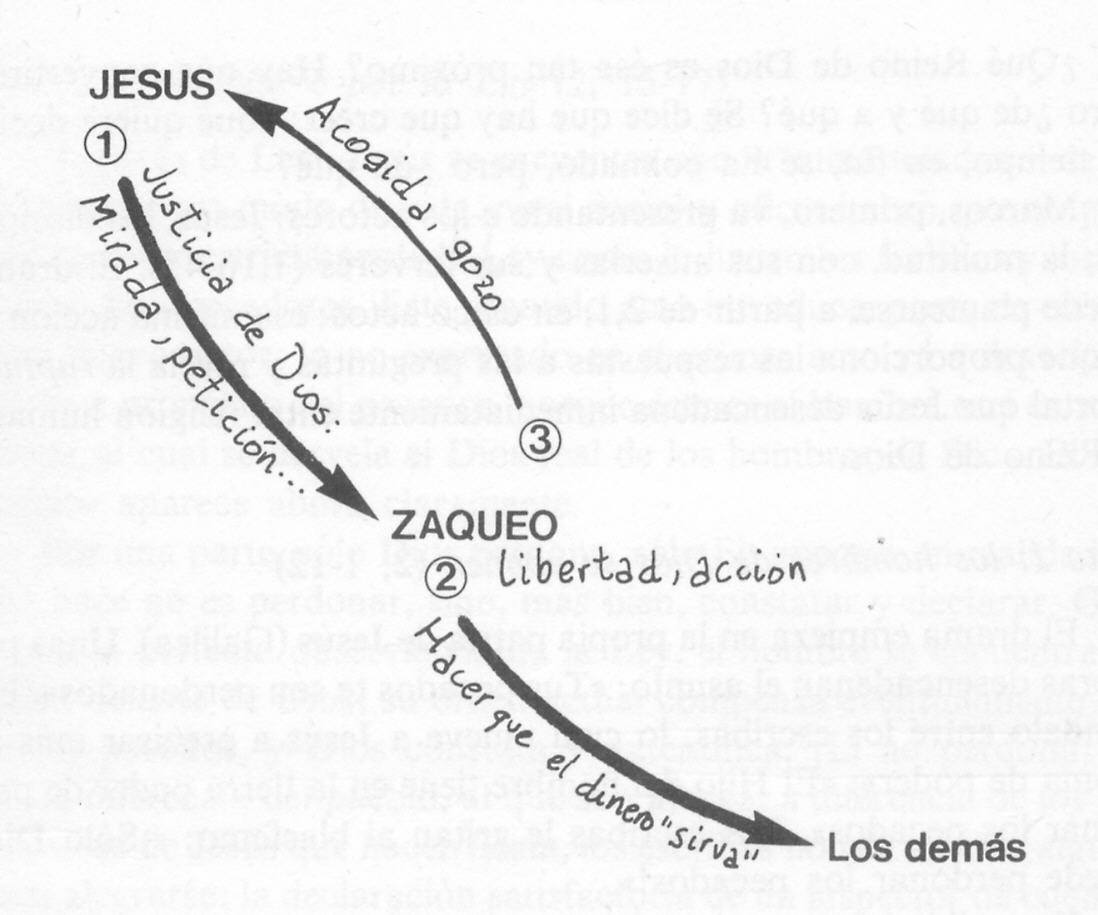

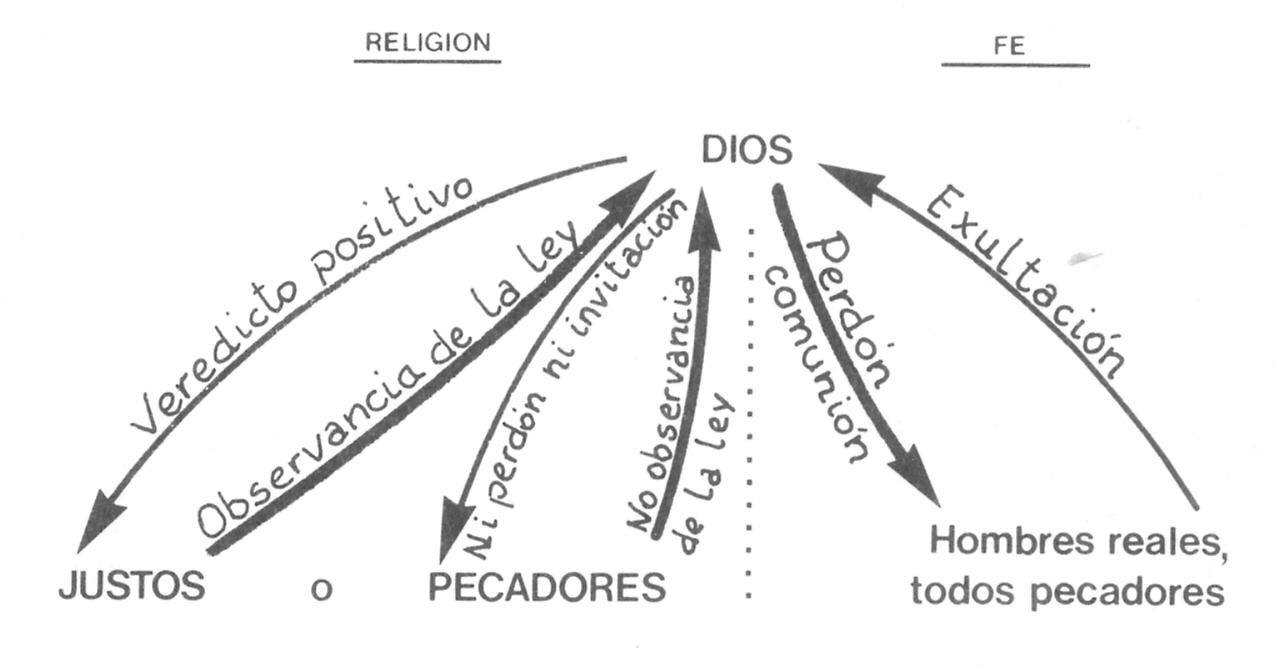

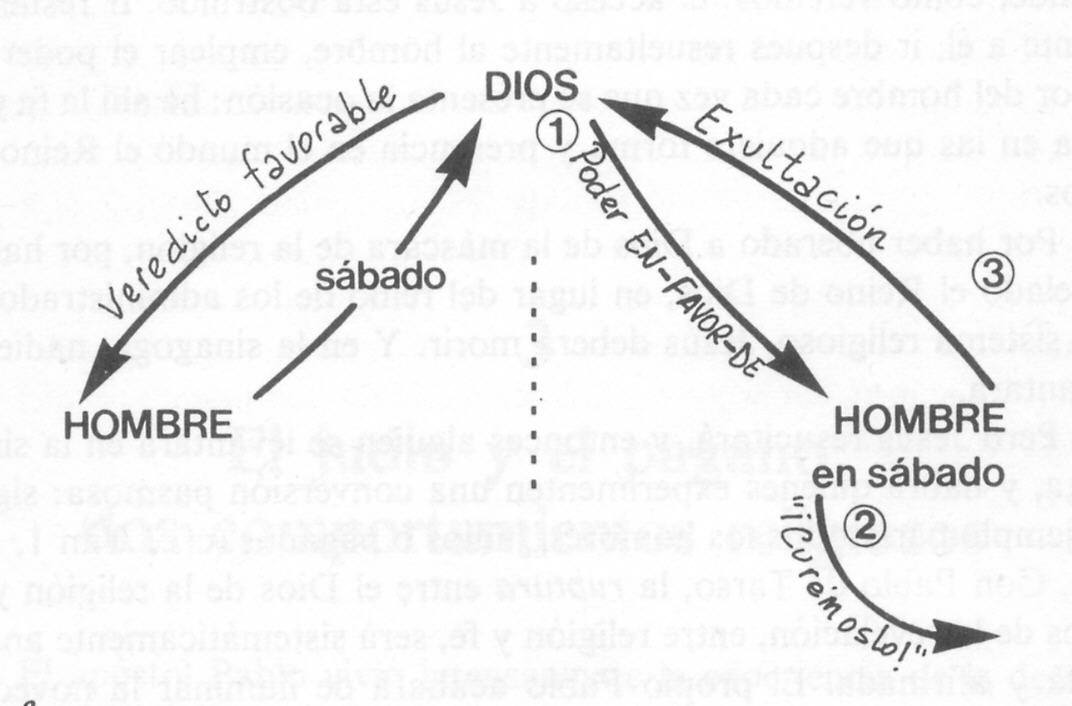

En esta puesta en escena del profeta aparecen ya claramente los rasgos fundamentales de la religión. Lo representaremos primero esquemáticamente:

En definitiva, y para preparar mejor la ruptura que vendrá a continuación, he aquí los rasgos fundamentales de la religión tal como los encontramos ya:

El hombre tiene conciencia de un Poder divino sobre su existencia y organiza una relación (religión) con él;

pero la organiza espontáneamente, según el modelo de relaciones humanas entre el débil y el poderoso;

el débil, por tanto, ha de hacerse valer ante el poderoso, actuar sobre (contra) él, para hacerle reaccionar favorablemente. La religión se convierte así en una iniciativa, en una acción del hombre sobre Dios con miras a provocar en él una reacción, a ser posible favorable y útil para el hombre;

y puesto que el hombre es débil y el Poderoso exigente, he ahí que se acumula el pecado, esa acción del hombre que provoca la reacción amenazante de Dios. Con el pecado aumentan también el temor y las angustiosas tentativas —nunca acabadas— de pagar por el pasado, de acrecentar el valor de los sacrificios, para poder algún día, tal vez, satisfacer las exigencias del Poderoso. El hombre le vería entonces sonreír de satisfacción.

Así actúa el hombre espontáneamente. Pero esta religión no corresponde en absoluto a las miras del profeta ni a las de Dios.

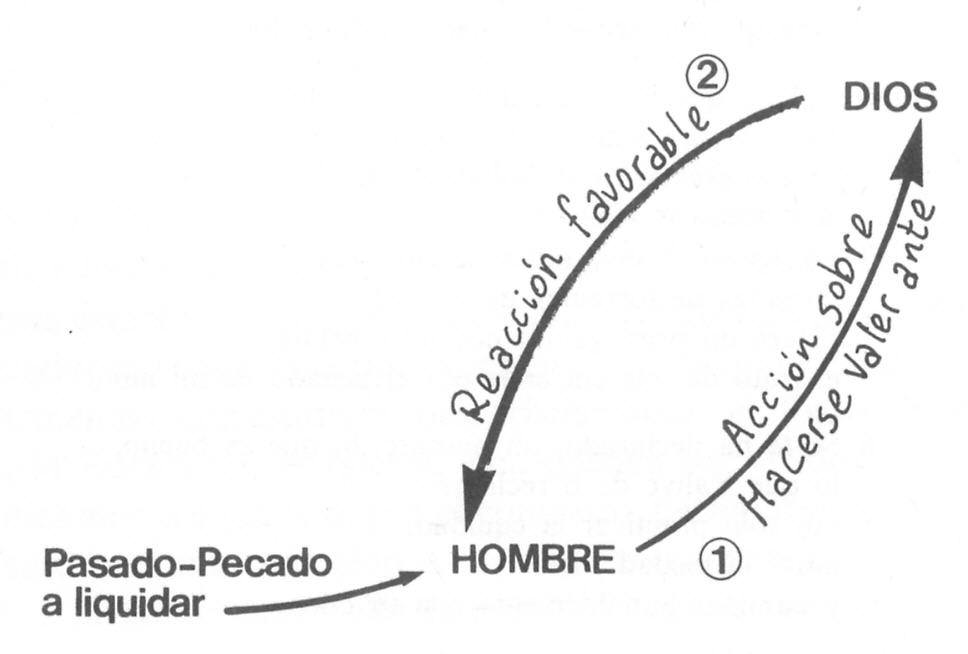

La fe: Dios hace valer al hombre

La requisitoria del profeta es percibida de un modo absolutamente equivocado: no debía provocar el temor y relanzar la religión, sino el recuerdo y, con él, la conversión

a otra cosa. El pueblo debe «recordar» y «reconocer» «los actos de justicia» (v. 5) de Dios. Con esos tres términos se esboza un espacio totalmente diferente.La «Justicia de Dios» es —en el lenguaje bíblico, muy distinto del nuestro en este punto— la fidelidad a las promesas de la alianza; es, pues, el ejercicio del Poder de Dios para hacer vivir al hombre. El ejemplo-tipo, en el Antiguo Testamento, es el Exodo: Dios hizo vivir a su pueblo «haciéndole salir de Egipto» y «rescatándole de la casa de servidumbre» (v. 4). Y en el Nuevo Testamento lo será el Exodo de Jesús, a través de la muerte, hacia la resurrección: ahí es donde la «Justicia de Dios» quedará plenamente revelada como Poder de vida en favor del hombre.

Inaugurada con el Exodo, la Justicia de Dios no deja de actuar: Dios mantiene siempre la iniciativa de los «actos de justicia)), cuya lista (vv. 4-5) queda interrumpida, aunque podría prolongarse indefinidamente.

Lo que Dios espera del hombre es que acoja, que nunca deje de acoger, de «reconocer», y que para ello «se acuerde» sin cesar de esa relación nueva, diferente. El primero en actuar es Dios; el hombre reacciona, acoge y reconoce. Ya no es el hombre el que se hace valer delante de Dios. Es Dios quien hace valer al hombre, sin consideración alguna del pasado, al mérito o demérito del hombre. Sí, verdaderamente, «¿quién hay como el Señor?»

La fe: Con Dios, el hombre hace valer al hombre

Tal es el nuevo espacio que la religión humana no puede concebir. Es lo que, algunos siglos más tarde, dirá Pablo citando a los viejos profetas: «Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, es lo que Dios preparó y lo que por el Espíritu reciben los que le aman» (cf. 1 Cor 2,9-11).

Por no haber comprendido esa novedad, el pueblo exteriorizó unas reflexiones dictadas por la religión y por el temor: «¿con qué me presentaré yo ante Yahvé?». ¡«Con», «ante»...!

Estableciendo una ruptura total, el profeta corrige: «Hombre, fijate: se trata de algo completamente distinto: tu religión, en la fe, ha de consistir en hacer que se prolongue hacia los demás lo que tú recibes de Dios, en abrir a los demás el mismo espacio de vida que Dios te abre)). Actuar con justicia, amar tiernamente, caminar humildemente con su Dios. Actuar, ser, durar.

No «ante», es decir «contra» Dios, para triunfar sobre sus exigencias, para privar al Poderoso de cualquier motivo para aplastar al pequeño. Sino «con» Dios. La «Justicia» recibida será, idénticamente, una justicia confiada: actuar con justicia es actuar honestamente; más aún, es hacer vivir, liberar, ayudar, alegrar a los demás. El Amor recibido ha de prolongarse en la ternura para con los demás. Y sin preocuparse más del pasado, de un balance que haya que hacer valer o compensar, el hombre puede descubrirse a sí mismo como caminante, como humilde caminante con Dios, capaz de persistir en esa colaboración. Tras haber sido alcanzado, el hombre se pone en marcha-con, hacia un futuro que el profeta no sabía aún desvelar. Tendrá que llegar el Resucitado, el humilde «caminante-con» los discípulos de Emaús, para revelar la finalidad de ese éxodo del hombre y de la humanidad con Dios.

Todo cuanto constituye la religión «objetiva» (verdades, ritos, mandamientos —creer, celebrar, obrar—) todo puede vivirse en un contexto de religión humana o convertirse, por el contrario, a la nueva relación de la fe: es cuestión de espíritu, de conocimiento de Dios. ¡La fe hace redisponerlo todo!

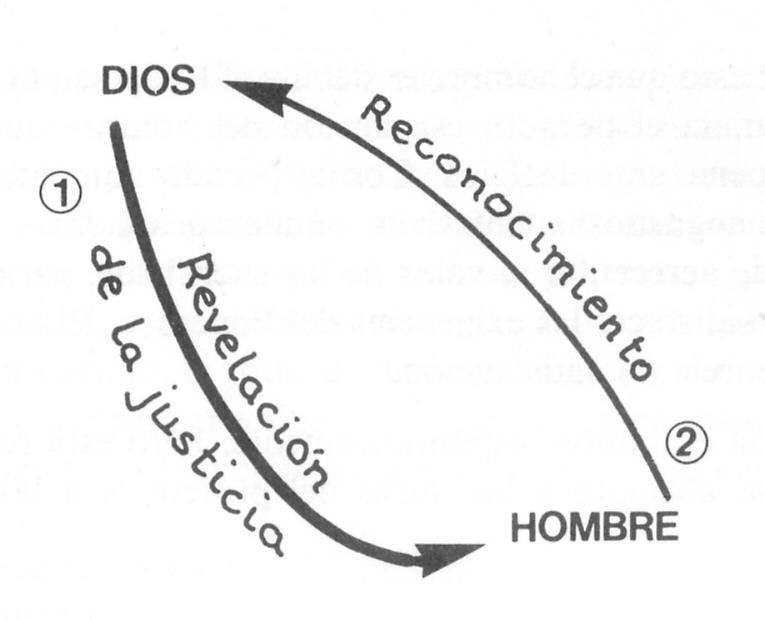

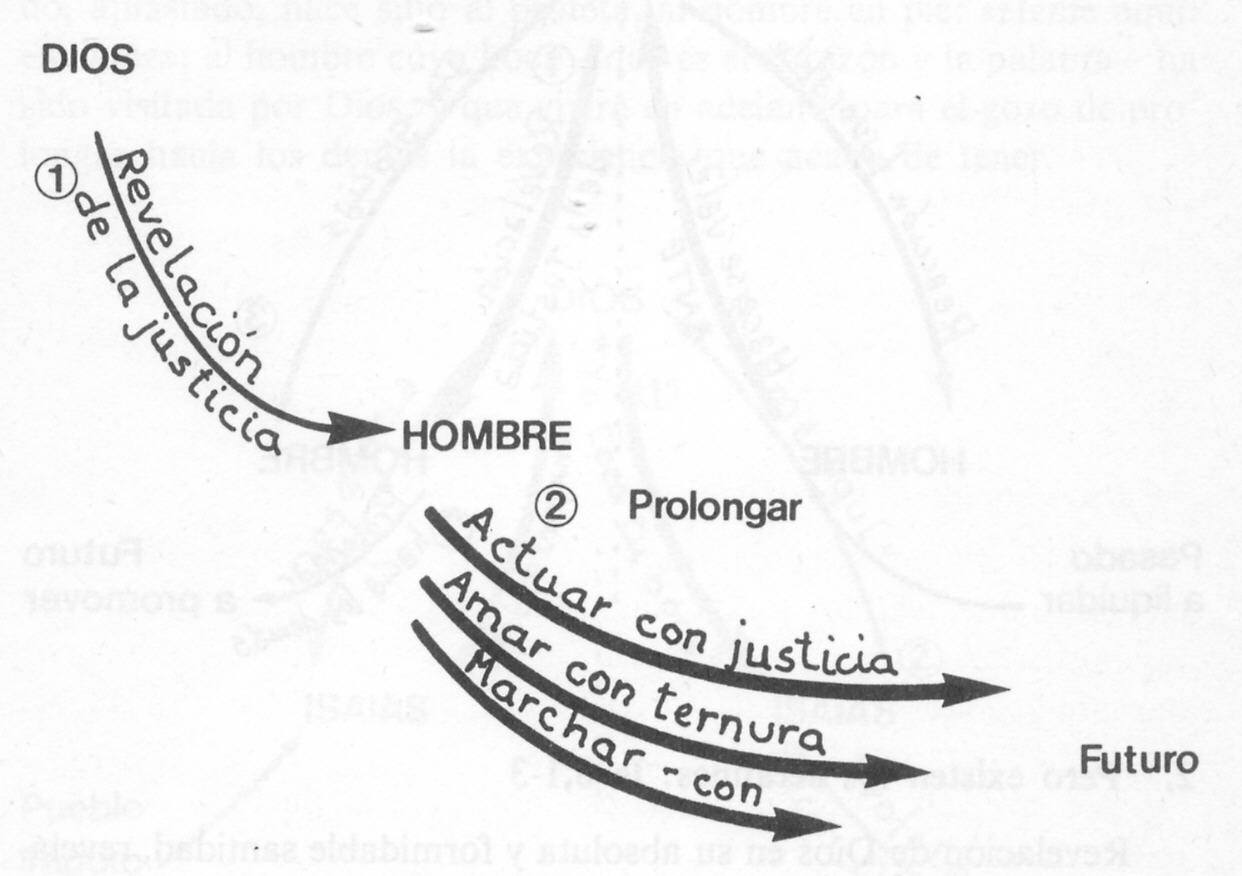

La ruptura establecida así por el profeta entre el dios que proyecta la religión humana y el que se revela al creyente es, pues, completa. El siguiente esquema-resumen lo hará de forma concreta, a la vez que fijará en su orden lógico los tres tiempos de la experiencia de la fe:

la revelación de Dios, que hace vivir al hombre que la acoge;

la acción del hombre, que prolonga hacia los demás la vida que él recibe de Dios;

el reconocimiento, por el que toda esta vida vuelve a Dios para darle gracias.

2. Pero existen los serafines: Is 6,1-3

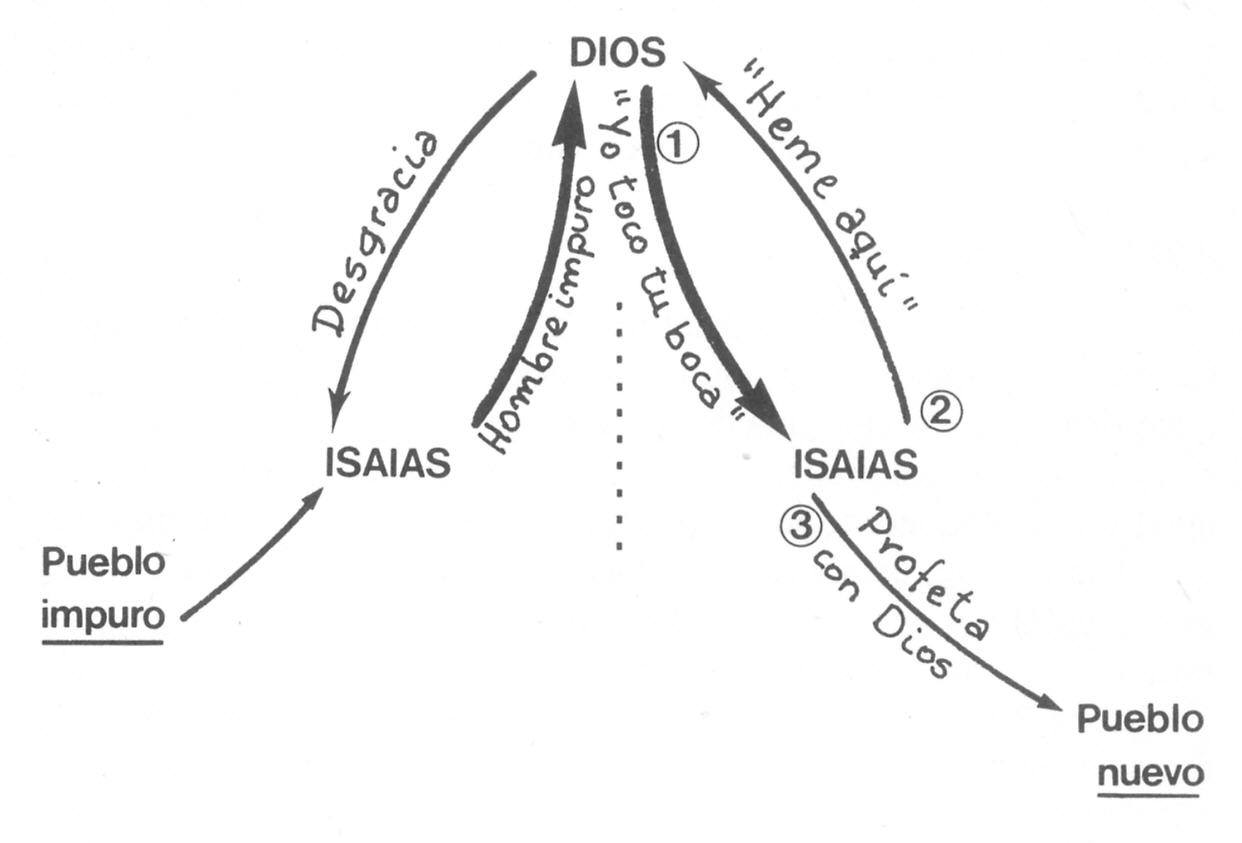

Revelación de Dios en su absoluta y formidable santidad, revelación de su misterio, de su aterradora trascendencia: ésa es por excelencia la experiencia religiosa, ante la que el hombre no puede menos de reaccionar con pavor: «¡Ay de mí, que estoy perdido!».

La religión, tal como la hemos visto y analizado, funciona como una empresa humana gracias a la cual el hombre, débil, se hará valer ante el Poderoso. Pero si ese Poder es percibido en toda su formidable amplitud, entonces la empresa de la religión entra inmediatamente en quiebra: el hombre está perdido; no da ni dará jamás la medida; él y toda la humanidad no son más que seres «impuros», radicalmente incapaces de satisfacer la Santidad de Dios. Isaías habla como hombre, es la religión lo que habla en él: acción del hombre, reacción de Dios. Pero cuando, ante la enormidad del misterio divino, el hombre ya no puede ocultar el vacío de su acción tras el respeto a la Ley y la observancia de los Ritos, entonces percibe de pronto, en medio de una horrible angustia, que la nada de su acción exige a cambio una reacción divina de aniquilamiento: «¡Estoy perdido!»

A no ser que Dios sea complemente distinto, diferente del dios que proyecta el corazón humano. En este punto es donde surge en el texto la

ruptura: no es el hombre el que ha de hacerse valer ante Dios y agotarse en tal empeño, sino que es Dios quien hace valer al hombre. Dios, mediante el vuelo de su serafín. Dios, con el fuego de su presencia en el Templo. Y he aquí que el hombre, asustado, angustiado, aplastado, hace sitio al profeta, al hombre en pie: «Heme aquí: envíame»; al hombre cuya boca —que es el corazón y la palabra— ha sido visitada por Dios, y que vivirá en adelante para el gozo de prolongar hacia los demás la experiencia que acaba de tener.

El pueblo entero, gracias a su ministerio profético, habrá de pasar también por la aterradora toma de conciencia de su nada (vv. 10-13), de la vanidad de su empresa, para acceder luego al espacio de la renovación que Dios otorga: «Semilla santa será su tocón».

Cima y culminación del profetismo, Jesús entrará en ese mismo combate, pero su acción se cargará, conforme a su ser de hombre Hijo de Dios, de un doble significado: él actúa como Dios para con el hombre —y revela a Dios—; y actúa como hombre para con Dios —y revela al hombre.

3. El pequeño Zaqueo se hará grande: Lc

19,1-10

El episodio es breve y sencillo; se señalan sólo los rasgos principales. Pero es importante justamente por su sencillez concreta, porque permite captar en su funcionamiento real y humano la marcha de la salvación. Porque es explícitamente de la salvación de lo que se trata; el final lo dice claramente: «El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido».

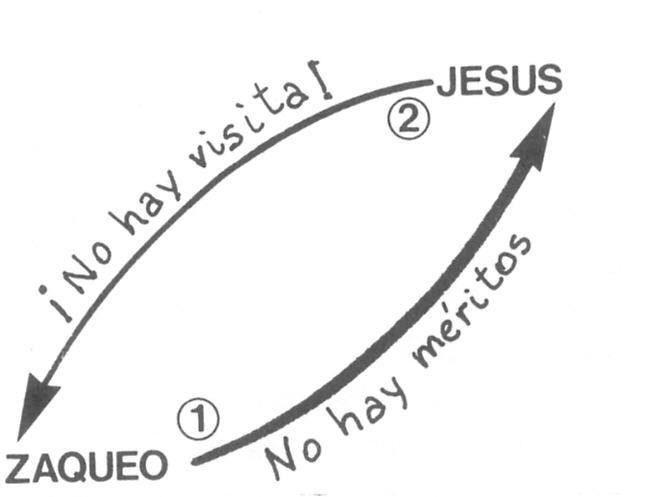

Si se quiere comprender en lo que el hombre se convierte cuando le alcanza la salvación de Jesús, lo que hace concretamente el Salvador, no hay nada mejor que Zaqueo. ¡A condición, sin embargo, de que se sepa leer este texto y no encontrar en él lo que cada uno quiera! La lectura corriente que se hace de este maravilloso encuentro es la siguiente: «¿Por qué se salvó Zaqueo? —Porque devolvió el dinero robado)). Se piensa de forma religiosa y se lee, por lo tanto, de forma religiosa, y el texto evangélico queda muerto.

Zaqueo perdido

Zaqueo es pequeño de estatura. Y lo es también en reputación. Como responsable de las contribuciones fiscales de una región, Zaqueo tiene que entregar una determinada suma a los ocupantes romanos. A éstos no les preocupa lo que Zaqueo pueda cobrar de más, al igual que a Zaqueo no le interesan los beneficios de sus empleados. Recaudador jefe, colaborador doblemente manchado (política y religiosamente) por sus contactos continuados con los paganos, Zaqueo estaba muy mal visto; es lo menos que se puede decir.

La de Zaqueo es una pequeñez de existencia; esto se desprende forzosamente de lo que precede. Ha de apoyarse en algo para existir. No tiene más que el dinero y el poder de su tan frágil situación. El texto hace percibir esa mezquina existencia en el comportamiento de Zaqueo: ¡no es un hombre que se sienta a gusto en su toga, en su posición social ni en su vida, este personaje que huye de la multitud para subirse a un sicomoro! Con gran discreción, el texto dice simple, pero significativamente, que «era rico» y que «trataba de ver a Jesús». En el fondo de su miseria hay un deseo de vivir. Y Zaqueo se encuentra perdido, porque su deseo no tiene verdaderamente dónde apoyarse para tomar impulso. Hasta entonces no se apoya más que en el vacío. Zaqueo «busca», y Jesús «busca» también (v. 10): cuando ambos deseos se encuentren, no extrañará que surja lo nuevo, ¡la salvación!

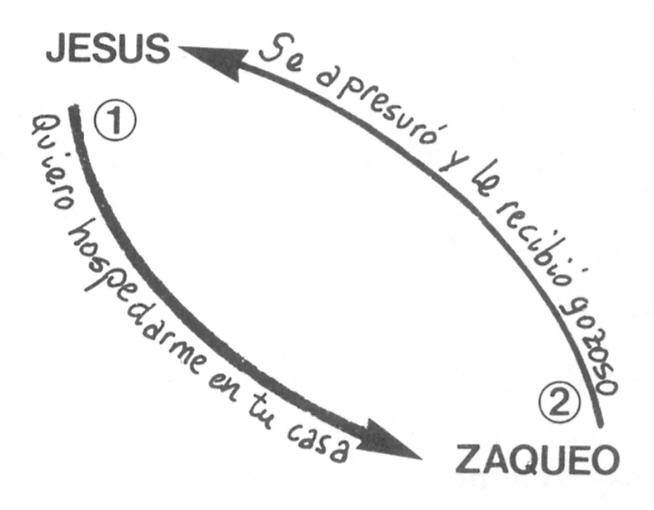

Zaqueo reencontrado y salvado

Imaginemos un encuentro distinto: «Cuando Jesús pasa a la altura del sicomoro, pregunta al jefe de la sinagoga: `¿Quién es ese hom

bre, subido al árbol?' Y el otro responde molesto: `Es la vergüenza de la ciudad, pasemos de largo'. Pero Jesús replica: `Yo he venido para traer el orden y para poner fin a tales escándalos'; y, dirigiéndose a Zaqueo, Jesús se pone, delante de todo el pueblo, a avergonzarle y a meterle miedo: `¡Está cerca el juicio para las personas de tu clase. No pienses que en mi Reino habrá sitio para los capitalistas de tu calaña!' Y al escuchar estas palabras, todo el mundo le asentía. Jesús, alejándose, se vuelve una última vez y le dice: `Si cambiaras de vida ¡quizá no fuera demasiado tarde!' La multitud pasa, y Zaqueo, lentamente, desciende del árbol y se va a su casa. Solo».Nada de esto hizo Jesús. Por eso, los biempensantes y los religiosos se pusieron a murmurar contra él.

¿Qué hace Jesús? Toma la iniciativa, como salvador venido de Dios, salvador que revela a Dios. No se salva a un hombre negándole los únicos valores —aun cuando sean falsos— en los que se apoya su deseo. Es necesario, por el contrario, proporcionarle los verdaderos. Jesús dirige su mirada a Zaqueo y le pide hospitalidad: ante esa mirada, Zaqueo empieza a crecer, se siente reconocido, existe. «Se apresuró a bajar y le recibió con alegría». Debemos respetar aquí la interrupción del relato. Porque es entonces cuando Zaqueo queda salvado. Queda salvado porque, sin alusión alguna a su pasado, sin referencia alguna a sus méritos, no fijándose más que en su propio deseo y en su misión —no fijándose más que en ese Dios completamente distinto que él revela—, Jesús se ha encontrado con su deseo y le ha hecho dilatarse.

Desaprobación, «murmuraciones» —como murmuraba antaño Israel en el desierto contra aquel Yahvé que hacía pasar hambre al pueblo y lo conducía a la ruina...— ¡en lugar de dejarlo con las estupendas vituallas egipcias! La religión protesta: ¿Cómo va Dios a casa de quien no merece su venida?, si es así, ¿para qué tantos esfuerzos?

Profeta por excelencia, Jesús hace surgir, con cualquier motivo y aun en sus relaciones más sencillas, lo inesperado, lo inaceptable de la

ruptura: el Dios de la fe hace «murmurar» a los adeptos y a los administradores del dios de la religión.Ellos harán algo aún peor: matar.

Zaqueo vivo

Ahora sólo le queda a Zaqueo hacer realidad la salvación recibida. Lo que el discurso moralizador no habría podido conseguir —a no ser por debilidad ante el miedo— va a producirlo la salvación de una manera espontánea, lógica y libre: «Zaqueo, poniéndose en pie resueltamente...» Es algo que sale de él; de él, a quien Jesús ha hecho existir. El dinero no le servirá ya de «muletas», puesto que Jesús le ha dado unas piernas. El dinero, por consiguiente, puede servir de ahora en adelante para reparar el error pasado y hacer el bien. Zaqueo, beneficiario de la Justicia de Dios en Jesús, se pone a «actuar en la justicia» también él. Prolonga hacia los otros el don recibido; acaba de nacer un hijo de Abraham, el creyente.

Al reparar, en fin, en la insistencia con que Lucas subraya que todo esto ocurre «hoy» (vv. 5 y 9), ¿cómo no escuchar a Pablo —el maestro de Lucas— que nos dice que ese «hoy», inaugurado con Jesús, ya no se acaba: que es siempre hoy el tiempo de la salvación (2 Cor 6,2), que es siempre ahora cuando el Espíritu nos llama a salir de la religión para entrar en el espacio inesperado de la Justicia de Dios?

Zaqueo soy yo. El encuentro con Jesús sucede hoy.

4. El drama del poder: Mc 2,1 - 3,6

Marcos desarrolla su evangelio partiendo de una tesis de base: lo esencial de la proclamación de Jesús, a la vez palabra y acción, las dos caras inseparables del actuar profético:

«El tiempo se ha cumplido

y el Reino de Dios está cerca;

convertíos

y creed en la Buena Nueva» (1,15).

Hemos oído tantas veces estas palabras que ya no nos preguntamos por su alcance real: ¿el Evangelio?: ¡una música de fondo para la vieja religión humana!; ¡un texto sagrado más! En realidad —y ahí reside el interés dramático de este texto— la oposición entre Jesús y la religión es tan total y tan declarada que desemboca rapidísimamente en el asesinato.

Y, sin embargo, esta proclamación no parece contener violencia alguna: ¿no es el ronroneo habitual de los sermones piadosos? «Convertíos, obedeced a la ley y a la verdad, practicad, sed buenos, etc.)). Pero mejor será que acudamos al evangelista y nos dejemos prender por su relato, por el «suspense». Al final, en 3,6, hay una virtual condena a muerte, lo cual no es nada banal.

¿Qué Reino de Dios es ése tan próximo? Hay que convertirse, pero ¿de qué y a qué? Se dice que hay que creer: ¿qué quiere decir? El tiempo, en fin, se ha colmado, pero ¿de qué?

Marcos, primero, va presentando a los actores: Jesús, los discípulos, la multitud, con sus miserias y sus fervores (1,16-45). El drama puede plantearse, a partir de 2,1, en cinco actos: esa misma acción es la que proporciona las respuestas a las preguntas y revela la ruptura mortal que Jesús desencadena inmediatamente entre religión humana y Reino de Dios.

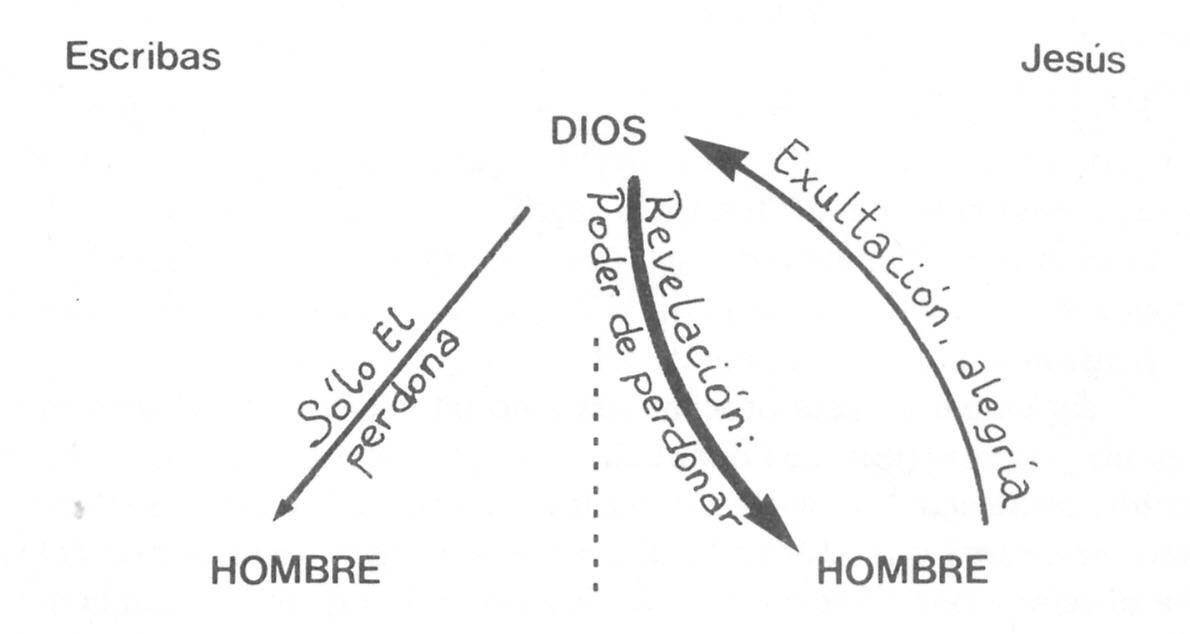

Acto 1: los hombres de Dios se oponen (2, 1-12)

El drama empieza en la propia patria de Jesús (Galilea). Unas palabras desencadenan el asunto: «Tus pecados te son perdonados». Escándalo entre los escribas, lo cual mueve a Jesús a precisar más su «toma de poder»: «El Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados». Los escribas le gritan al blasfemo: «¡Sólo Dios puede perdonar los pecados!».

En realidad, ¿por qué Jesús y los escribas, hijos todos de Dios, se oponen? Para el pueblo, en todo caso, no hay blasfemia; a Dios no se le ha hurtado ninguna parcela de gloria. Al contrario, hay exultación, pasmo entre la gente, y se glorifica a Dios por el acontecimiento nunca visto que acaba de ocurrirles. ¿A qué viene, entonces, la oposición? ¿Será, tal vez, por algo no expresado, por un sentido de Dios totalmente distinto subyacente a la invocación de un mismo nombre?

Resumamos en un esquema el contenido de este primer acto:

Acto II: por Dios o por la Ley (2,

15-17)

A través de Leví, Jesús se encuentra con la humanidad real de las personas cuyo modo de vida, nivel social y oficio hacen que no puedan respetar estrictamente la Ley como lo hacen los fariseos y los escribas. Son pecadores. Este segundo acto introduce, pues, en escena a un nuevo actor: lo no-expresado en el primer acto va a desvelarse ahora a propósito del pecador, porque éste es el hombre real en referencia al cual se desvela el Dios real de los hombres de Dios. El «divorcio» aparece ahora claramente.

Por una parte, sólo Dios perdona, sólo El; aunque, en realidad, lo que hace no es perdonar, sino, más bien, constatar y declarar. Gracias a la perfecta observancia de la Ley, el hombre se encuentra en orden delante de Dios; su orden actual compensa eventualmente sus yerros pasados, y Dios constata y autentifica. ¡El no perdona!

A diferencia del pueblo, al que son ajenos; a diferencia de los comensales de Jesús que hacen fiesta, los escribas no ven motivo alguno para alegrarse: la declaración satisfactoria de un inspector de cuentas no provoca la alegría de un contable serio. ¡Es lo lógico y normal!

Por otra parte, está Jesús, el hombre que vive el Poder divino de hacer vivir y que prolonga ese poder, esa iniciativa vivificadora, para con los hombres reales, los pecadores. Ya hemos visto esto en el episodio de Zaqueo. Aquí, Dios perdona verdaderamente. Es de él de quien brota el perdón, el don perfecto, el del ser que reconoce y hace vivir al otro, simplemente porque El es ese poder y porque El, en Jesús, se ha decidido a darle presencia histórica, forma concreta de hombre a hombre. Eso es algo nuevo, eso hace exultar, eso glorifica a Dios. ¡Y eso le revela tan distinto del dios de la religión humana!

Dioses distintos, pero también hombres distintos: hombres tristes, fríos, en orden, ejecutores perfectos de la Ley, máquinas de hacer méritos; o bien, hombres vivos, unidos por un amor, que acceden a una comunión y celebran en una comida al Viviente que los reconoce, todos ellos pecadores, pero que descubren que no es en el terreno de la confrontación donde Dios encuentra al hombre. No es ya el poder del hombre contra Dios, sino el poder de Dios en favor del hombre.

Acto III: los viejos odres reventarán (2,

18-22)

Tras la ley, el ayuno. El ayuno o cualquier otra práctica religiosa. Nuevamente, dos mundos que se oponen. Por un lado, está la práctica religiosa, que funciona como algo en si mismo y por ideología corporativa: cuando se es discípulo de los fariseos, se ayuna, y punto. Es una práctica que no se discute, que no se motj, a y que proporciona un estatuto religioso ante los hombres y le pone a uno «en orden» delante de Dios. ¡Cuando uno es católico, va a misa!

Por parte de Jesús, no existe ese «en-sí-mismo» ni hay ideología corporativa. El propone una referencia distinta, la única válida para el hombre: las bodas a las que Dios le invita, la llegada del Esposo que desencadena la fiesta.

La práctica religiosa ya no es un absoluto: se ayunará o no se ayunará, en función del sentido de tal ejercicio, ya que la motivación absoluta es la referencia al Esposo. Cuando él está, se alegran comiendo. Cuando ya no esté, ayunarán para ejercitarse en no olvidar su presencia y su venida, para recordar constantemente la pasión del Esposo. ¿Práctica religiosa para hacerse valer ante Dios y los hombres o para acoger la llegada del Esposo?

Y no funciona tampoco por ideología corporativa. No es la pertenencia a una casta consolidada, bien estructurada, lo que salva al hombre, permitiéndole asegurarse de cara al peligroso misterio de Dios. Es preciso pasar a un mundo nuevo, el de los desposorios de Dios con la humanidad, en los que cada hombre será un compañero, es decir: testigo, actor y participante de la fiesta.

Hay un mundo nuevo y hay también un mundo viejo. Entre ambos, la ruptura debe ser radical. ¿Un vino nuevo —el de Jesús, el del Reino de Dios— en los viejos odres de la religión humana? ¡Imposible! ¿Arreglar el vestido raído del escriba para hacer de él un traje de bodas? ¡Imposible! Es preciso cambiar, es preciso convertirse, lo cual quiere decir: cambiar de mentalidad, cambiar de espacio y de perspectiva.

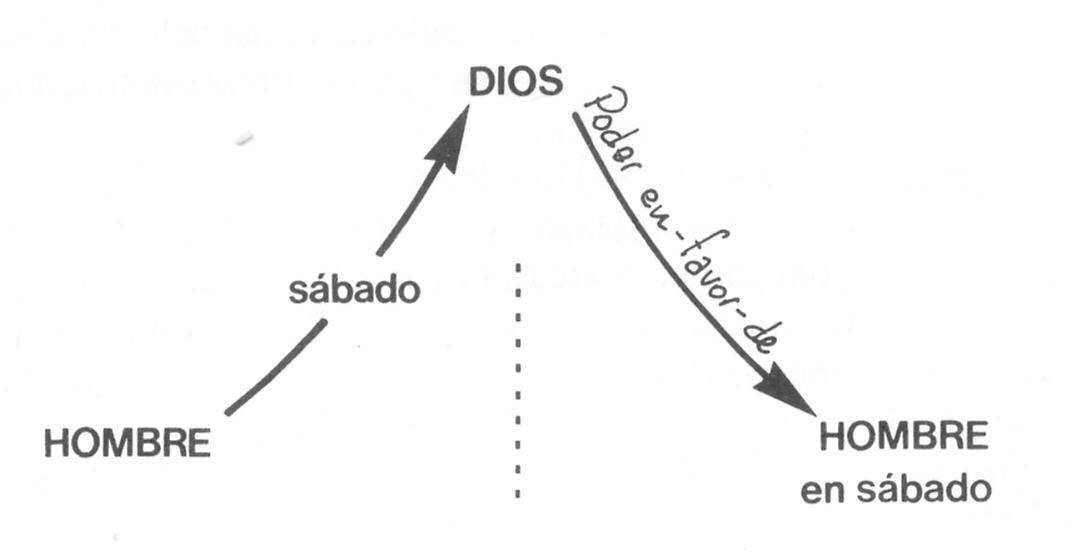

Acto IV: el sábado restituido (2, 2 -28)

El drama, limitado hasta aquí a la patria de Jesús, acontece ahora en un paraje innominado, en un camino que, ya en el acto quinto, conducirá a Jesús hasta la sinagoga, corazón de la religión. Mundo de lo permitido y de lo prohibido, organización de un poder sobre el hombre —ahora los fariseos estarán ahí, en persona—, la religión se concentra en el sábado, su pieza clave. Lo primero que hace Jesús es revelar la perversión del sábado. Dios es «poder-en-favor-de» el hombre, y el sábado también debe ser «para» el hombre; debe ser ejercicio y celebración del poder de Dios. Y, sin embargo, resulta que se ha convertido en un absoluto; el hombre ha de someterse al sábado y a todas las prohibiciones de la religión. Sólo esta organización absoluta le permitirá tener a Dios a raya y mantenerse irreprochable ante El. Perversión por desconocimiento.

Restitución del sábado: el Hijo del hombre, a diferencia de los fariseos, ejerce como Dios el «poder-en-favor-de» el hombre. Lo ha afirmado, ha autentificado su pretensión como una señal (2-10) y, más aún, con su comportamiento humano (2,17). Por lo tanto, él y sólo él es dueño del sábado: él va a tomar el poder contra quienes lo han ejercido hasta ahora valiéndose de la religión; va a restituir la práctica religiosa (la religión objetiva) al espacio del Reino de Dios, del único Poder que está verdaderamente «en favor» del hombre. El drama del acto quinto está a punto.

Acto V: poder contra poder (3, 1-6)

En pleno sábado y en plena sinagoga, el señor del sábado va a sellar la mortal hostilidad entre la religión humana y el Reino de Dios. Jesús, con un signo, restituye el sábado —y con él toda la religión— a su auténtica función: la de acoger «celebrativamente» la vida que procede de Dios y que debe alcanzar al hombre y transformarlo en su realidad.

No el rito absoluto, intocable y mágico realizado delante de Dios para prevalecer sobre El, sino el rito celebrado en el que se acoge y se exterioriza el Poder de Dios en favor del hombre.

La curación del hombre de la mano paralizada conlleva una doble provocación, dirigida a los jefes y al pueblo. En cuanto a los jefes, se trata de emplear el poder contra ellos, los administradores del sistema religioso. ¡Y no sólo administradores! El acuerdo entre fariseos y herodianos, finos políticos y perfectos pragmatistas, demuestra a las claras que no son puros hombres de Dios, sino que defienden su propio poder y su propio provecho. Marcos llegará a meterlos en el mismo saco que al cruel Herodes (Mc 8,15).

Cuando Marcos escribe este evangelio, no está haciendo historia pasada. Se está dirigiendo a la Iglesia y a sus jefes, y los pone ante una alternativa: alianza con el poder político y sus métodos, a fin de salvaguardar la administración y el funcionamiento de un sistema y mantener a los hombres en el temor, la sumisión y la observancia, o alianza con Dios, a fin de acoger y celebrar el Poder de su Reino y desencadenar en los hombres la libertad de un continuado empleo del Poder en favor del hombre.

Y ese mismo es el contenido de la segunda provocación, dirigida a las gentes. Cuando dice al hombre que se levante y se ponga en medio, cuando hace a todos la pregunta decisiva (v. 4), cuando constata que se callan, cuando Marcos observa precisamente la cólera y la decepción de Jesús y el endurecimiento de todos los corazones, ¿de qué se trata? Jesús quiere que los hombres se decidan a actuar como él, que tomen el poder en favor del hombre, que se alcen y griten: «¡Curémoslo!».

Jesús será el único en curarlo. El pueblo no se atreve a moverse: la institución es más fuerte, sus jefes saldrán vencedores y Jesús morirá. Si no existieran la Resurrección y el Espíritu, ¿dónde estaría la toma de poder de Jesús, dónde estaría el Reino de Dios? Asfixiado por la religión.

Acoger el poder de Dios, tomarlo para prolongarlo en el mundo y dar gracias a Dios por contemplar su Reino: he ahí el sábado restituido, he ahí la religión (objetiva) sometida al Reino de Dios.

La fe que se ve

El Reino de Dios está verdaderamente cerca, basta con dejar de lado el sistema religioso, basta con «convertirse». Porque no se trata de conversión moral ni de hacer penitencia. Se trata de cambiar de mentalidad, de cambiar de espacio. y de referencia.

«Levántate ahí en medio», dijo Jesús. La sinagoga —la religión—deja al hombre de lado, aparte. En el centro está Dios, y es sobre El sobre quien la religión se ocupa de actuar. Pero Jesús saca al hombre de su rincón y le pone «en medio»: la fe se cuida de prolongar hasta el hombre que la necesita la vida que recibe de Dios. Por el poder de Dios, celebrado y acogido en el sábado, por su ejercicio del poder en nombre de Dios y en favor del hombre concreto, Jesús quiere sanar al hombre, restablecer su mano y hacerle capaz de actuar también él.

Convertirse es acceder a la fe en la Buena Noticia, a la fe en el ejercicio del poder inaugurado por Jesús. En uno y otro extremo del drama, dos impresionantes imágenes se ponen frente a frente. El endurecimiento, el silencio y la inmovilidad de las gentes de la sinagoga significan el rechazo de la fe en Jesús. Y el brote de la fe lo constituye la determinación de los amigos del paralítico a pasar por encima de todos los obstáculos que impiden el acceso a Jesús. El Evangelio precisa: «Jesús, al ver la fe de ellos...» No es en los corazones ni gracias a una mirada espiritual como Jesús ve su fe, sino en la abertura del techo, en su actuación concreta, en su empleo del poder contra todos los obstáculos.

En torno a Jesús están la religión y el ateísmo que de ella se des

prende, como veremos: el acceso a Jesús está obstruido. Ir resueltamente a él, ir después resueltamente al hombre, emplear el poder en favor del hombre cada vez que se presenta la ocasión: he ahí la fe y la vida en las que adquiere forma y presencia en el mundo el Reino de Dios.Por haber liberado a Dios de la máscara de la religión, por haber revelado el Reino de Dios, en lugar del reino de los administradores del sistema religioso, Jesús deberá morir. Y en la sinagoga, nadie se levantará.

Pero Jesús resucitará, y entonces alguien se levantará en la sinagoga, y habrá quienes experimenten una conversión pasmosa: signo y ejemplo para todos los hombres, judíos o paganos (cf. 1 Tim 1, 12-16). Con Pablo de Tarso, la

ruptura entre el Dios de la religión y el Dios de la revelación, entre religión y fe, será sistemáticamente analizada y afirmada. El propio Pablo acabará de iluminar la novedad profética definitivamente adquirida mediante la vida y la muerte de Jesús.