La liberación del deseo

Toda palabra es ambigua; tan sólo la praxis real que verdaderamente se inspira

en ella le confiere un peso de realidad.

«Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a la gloria que se ha de manifestar en nosotros» (Rom 8,18): estimar de esta manera el mundo, «entregado a la vanidad... y al poder de la corrupción» (Rom 8,20.21), emitir semejante juicio acerca del inmenso desamparo de la humanidad, tiene el serio peligro de que al lector moderno le dé un cierto tufillo a «opio» y lo considere pura ensoñación de espiritualistas ingenuos o coartada de gentes emboscadas en las comodidades eclesiásticas.

Es la praxis del propio Pablo la que permite minimizar tales sospechas y confiere a su juicio acerca de los sufrimientos de la humanidad un valor auténtico, ejemplar e irresistible. La mencionada praxis consiste en su propio compromiso apostólico. De los sufrimientos del tiempo presente no habla Pablo teóricamente ni como tratando de tranquilizar con unas cuantas consideraciones espirituales a quienes las padecen. En absoluto. Pablo padeció en propia carne tales sufrimientos: «tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada...» (Rom 8,35). El Apóstol no formula una idea genérica para aplacar el escándalo de los fieles, sino que nos transmite su propia experiencia: «En todo esto salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que... nada podrá separarnos del amor de Dios...» (Rom 8,37-39).

Esta

experiencia de la salvación, esta praxis que confiere vida y verdad a las palabras y a los análisis, constituye el objeto de este último capítulo. En un primer momento, intentaremos situar con toda claridad los elementos negativos de esta experiencia (el sufrimiento y el mal), utilizando las conclusiones a que hemos llegado en los capítulos precedentes. Sólo entonces podremos pasar a la descripción positiva de la experiencia de la salvación. Lo que ya sabemos es que se trata de una liberación del deseo en virtud de una revelación; lo que nos queda por ver más de cerca es su funcionamiento interno y la praxis, sobre todo eclesial, en que se manifiesta y se autentifica.Este último capítulo podrá tener la ventaja de la brevedad y seguir una trayectoria rápida, en ocasiones en forma de «tesis», porque, de hecho, se trata, bien sea de agrupar simplemente las conclusiones de los precedentes análisis, bien sea de describir una praxis, lo cual sólo puede hacerse a grandes rasgos, mientras que el resto compete, por definición, a la imaginación y a la inventiva propias del lector.

1. Dios y el sufrimiento

1.1. Ensayo en nueve tesis

Ya en mi primer libro (El Dios ausente, pp. 125ss.) tuve que abordar este problema, aunque el marco de aquel primer estudio me impidió tratarlo de un modo global y satisfactorio, porque faltaban las aportaciones —ahora ya adquiridas— de la teología de la salvación y de los orígenes. Agrupando ahora los resultados de mis estudios, creo poder formular en nueve tesis lo que debe pensarse del sufrimiento humano en relación con Dios y desde una perspectiva de fe.

Como en tantísimas ocasiones, para llegar a la fe es preciso primero criticar la visión religiosa, la que interpreta el sufrimiento introduciéndolo en ese sistema que consta esencialmente de la acción meritoria (o de-meritoria) del hombre en relación a Dios, y de la todopoderosa reacción de éste. Las tres primeras tesis rechazan, por tanto, esa visión religiosa del sufrimiento humano.

1. El sufrimiento humano no es consecuencia de un pecado original.

Esta tesis ya ha quedado suficientemente establecida en el capítulo anterior. «Adán» —cualquiera que pudiera ser su forma y su número—, lejos de ser un super-hombre original, brotó como humilde criatura de la animalidad anterior y en continuidad con ella por lo que se refiere a la lucha por la vida y a la fragilidad de los organismos y las organizaciones.

El sentido del sufrimiento no ha de ser buscado, por consiguiente, en el pasado: si el mundo sufre, no es porque un lejano antepasado no fuera capaz de legar a sus descendientes la maravillosa invulnerabilidad primigenia. Rechazamos, pues, la primera consideración religiosa.

2. El sufrimiento humano no tiene para Dios ningún valor compensatorio ni reparador: no constituye placer ni exigencia jurídica de Dios.

Esta segunda tesis queda incluida en el rechazo de la «satisfacción» como teoría de la salvación cristiana. Al pasar de la «satisfacción» a la revelación para la liberación del deseo, cambia también de arriba abajo la visión del dolor.

3. El sufrimiento humano no le alcanza al hombre como si fuera efecto de una disposición divina o algo permitido concretamente por Dios a modo de prueba, de advertencia o de castigo para tal o cual persona o grupo.

Es preciso distinguir entre, por una parte, el hecho general de que exista el sufrimiento y, por otra, la existencia de un hecho determinado que acarrea sufrimientos a tal o cual persona o grupo de personas. Esta tercera tesis, referida exclusivamente al hecho concreto, se desprende de cuanto dije en la segunda parte de mi anterior libro acerca de la no-intervención de Dios en los acontecimientos del mundo y acerca de la autonomía de éstos. Concretamente, el sentido de «castigo» queda excluido junto con todo el sistema «satisfaccional».

Rechazado de este modo el último elemento de la visión religiosa del sufrimiento, las tres tesis siguientes se limitan a exponer la realidad tal como se ofrece, ante todo, a nuestra observación. Antes de pasar a la visión propia de la fe, es preciso establecer, con una mirada puramente objetiva, la realidad, a la que la fe viene a aportar un incremento de sentido.

4. El sufrimiento humano es la consecuencia normal de la fragilidad física y moral de la humanidad y del mundo. El sentido de tal o cual sufrimiento es, pues, puramente inmanente al acontecimiento y a sus causas concretas, en principio reconocibles.

Un accidente de automóvil, por ejemplo, no tiene más sentido que el de ser el resultado del reventón, a excesiva velocidad, de un neumático en mal uso. Si el conductor fallece, es porque el hombre es relativamente frágil y no es capaz de absorber cualquier impacto.

5. A esta primera causa que es la fragilidad se añaden, por desgracia, la maldad, la violencia y la injusticia del hombre.

Esta quinta tesis expresa una evidencia. Sin embargo, por muy verdadero y necesario que sea este primer nivel de lo constatable, el hombre trasciende siempre el dato objetivo en virtud del ilimitado impulso de su deseo. Jamás podrá reducirse al hombre, si no es mediante una evidente pérdida de sustancia, a contentarse, en su búsqueda de sentido, con las tesis cuarta y quinta: su deseo, abierto al infinito, se rebela y se niega a verse de tal modo entregado al primer acontecimiento peligroso que sobrevenga. Se rebela, se niega y se defiende con mayor o menor fortuna; y esta defensa y este deseo de asegurarse contra todo riesgo van a convertirse en una nueva fuente de sufrimientos, tanto para los demás (por ser una defensa acaparadora, posesiva y violenta) como para sí mismo (por revelarse siempre dicha defensa como inoperante).

6. La condición humana de fragilidad (4) y de vulnerabilidad

(5) representa una provocación y un escándalo para el deseo ilimitado del hombre: esta ausencia de seguridad choca con el deseo del hombre y provoca en él reacciones, activas o pasivas, que sólo consiguen agravar aún más el sufrimiento y su falta de sentido.Si existe, pues, una relación entre pecado y sufrimiento, sólo puede ser en el sentido de las tesis 5 y 6.

Sobre esta base objetivamente reconocida, la fe, a la luz de la revelación de Dios efectuada en Jesús, viene a añadir un nuevo incremento de sentido.

7. Aun sin ser querido ni enviado ni organizado por Dios en tal o cual acontecimiento y para tal o cual persona —se mantiene, pues, la tesis 3 en lo referido al acontecimiento concreto—, el sufrimiento en general forma parte del mundo material «en devenir» que Dios creador ha querido y sigue incesantemente queriendo.

La configuración concreta del destino de cada persona o grupo de personas está a merced de la autonomía de los acontecimientos, y en especial de la libre interacción entre las personas. Pero el hecho global de que exista el sufrimiento, de que toda la vida humana tenga que pasar, de una manera o de otra, por el dolor y la muerte, es, aunque parezca imposible, globalmente querido por Dios, en quien no cabe el viejo truco de parapetarse tras un supuesto mundo originalmente perfecto, pero que él sabía perfectamente que no iba a durar más de veinticuatro horas.

De hecho, la alternativa que se le presenta al Creador es absoluta: o bien no tolera más que existencias perfectas, en cuyo caso (como

ya existe la eterna y perfecta Trinidad divina, fuera de la cual no puede haber nada perfecto) Dios no crearía, o bien, si se decide a crear, tiene que arbitrar un «devenir» a partir de los límites de la nada, donde lo suscita, y después atraerlo, a través de la evolución y la historia, hasta la participación de su propia gloria. Y quien dice «devenir material» —y Dios lo «dice», en el sentido creador de la expresión—, dice también «lucha», «dolor», «sufrimiento» y «muerte».8. Dios quiere para el hombre esta condición de fragilidad y de vulnerabilidad, a fin de que, mediante la libre opción, la fe, la esperanza y la perseverancia, dicha condición constituya la ruta de su «devenir», el camino histórico y único en el que puedan aparecer y estructurarse, como otras tantas capacidades de la gloria de Dios, multitud de deseos humanos; multitud que, al término de dicho «devenir», Dios acoge y re-crea con la participación en su plenitud.

Este es el incremento de sentido revelado en Jesús: el sufrimiento no proviene del pasado, ni de una remota falta, ni de una deuda por pagar, ni de una ofensa que reparar; el sufrimiento proviene únicamente de la fragilidad del hombre embarcado en un «devenir» material (tesis 5), y se trasciende a sí mismo en el sentido, cuando descubre el futuro prometido a tan doloroso «devenir» y que va preparándose a lo largo del mismo.

En el lenguaje sacrificial, la vida del hombre es presentada como un atolladero de sufrimiento y de muerte, para revelarse en Jesús como camino abierto a la perfección.

En el lenguaje de la justicia, la vida del hombre, con su deseo entregado a la vanidad y a la muerte, no aparece ya como la condena decretada por un dios hostil, sino que es comprendida, al fin, como el efecto global de su «juicio de justicia», que es tanto, como decir: de su poder de vida, que jamás permite al hombre instalarse en su vanidad, sino que al final le libera de ella para re-crearlo en la gloria.

Al pasar de un contexto de «satisfacción compensatoria» al contexto de la revelación para la liberación y la plena realización del deseo humano, el sufrimiento adquiere una dimensión totalmente diferente en la que, en virtud de un compromiso personal que jamás será evidente ni fácil —tampoco lo fue para Cristo en su agonía y en la cruz—, se mezclan, por un lado, el aspecto crudo y brutal del sufrimiento y, por otro, el incremento de sentido que revela la resurrección de Jesús.

Una imagen fundamentalmente bíblica permite agrupar las tres tesis esenciales sobre el sentido del sufrimiento: «la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto» (Rom 8,22; cf. Jn 16,21). Primera afirmación: los dolores de parto no son ni castigo ni compensación por el placer experimentado al hacer el amor para engendrar al niño. Segunda afirmación: lo que causa dolor a la mujer es el tremendo esfuerzo de dilatación de la pelvis; y éste es el primer sentido de dicho sufrimiento. Tercera afirmación: puesto que esta simple consideración técnica no puede bastar, el sentido del sufrimiento reside en la aparición de una nueva vida.

9. El sufrimiento no es en sí mismo portador de valor —se mantiene la tesis 2—, sino que es más bien humillante y degradante. Su verdadera eficacia consiste en que provoca el deseo y la libertad y es ocasión de fe y de perseverancia.

Como ya hemos visto, la Carta a los Hebreos define el sacrificio de Jesús, en pleno contexto sacrificial, no por sus sufrimientos, sino por sus «oraciones y súplicas» (Heb 5,7); el verdadero valor no lo constituye el estertor de Jesús, sino las palabras que le brotan de sus sufrimientos: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu».

El sufrimiento es un «trampolín», y el trampolín desarrolla una fuerza bruta y brutal, proyectando peligrosamente el cuerpo del saltador no se sabe adónde, a menos que, poseedor de otra fuerza distinta de la del trampolín, el saltador haya aprendido a utilizar la brutal violencia de éste y a transformarla en un salto cuya maravillosa trayectoria convierte al hombre, durante unos instantes, en pájaro.

Sufrimiento humano, dolor y muerte son los trampolines necesarios para hacer definitivamente del hombre un hijo de Dios.

«Aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando —dice el Apóstol a la vista de su envejecimiento—, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna» (2 Cor 4,16-17).

1.2. Jesús y el sufrimiento

Estas nueve tesis sobre el sufrimiento en general permiten elaborar otras tantas tesis paralelas aplicando a Jesús las mismas consideraciones y formular, también en este sentido, una síntesis final.

1. Jesús no viene a restaurar un primigenio plan de Dios y a tomar el testigo abandonado por el desfalleciente atleta del Paraíso. Jesús no es el reparador de la humanidad postadámica. Jesús accede a la condición humana para ser la Cabeza de la humanidad, aquel en quien ésta llega al fin a la plenitud de su deseo: la superación de su condición carnal en la gloria de Dios.

2. Jesús no viene a reemplazar a nadie; su visión de Dios no le hace percibir en éste exigencia alguna de sufrimiento «reparador», sino más bien el deseo infinito de engendrar al hombre en la gloria y de que su deseo deje al fin de ser desconocido.

3. El destino de Jesús, que desemboca en la conspiración mortal urdida por la complicidad maquiavélica de los poderes religiosos, no fue «escenificado» por Dios. No fue Dios quien suscitó los verdugos capaces de torturar y asesinar a su víctima escogida.

4/5. El destino de Jesús es el desenlace normal de una situación en la que, sin apoyarse en ningún poder y negándose a constituir uno nuevo, Jesús los critica y los provoca a todos ellos de palabra y de obra: de este modo, consigue, inevitablemente, que se unan para eliminarlo.

6. Desde la triple tentación en el desierto hasta la muerte, Jesús —un hombre tan real, tan frágil y tan vulnerable como cualquier otro—es capaz, sin embargo, de dominar el miedo que le inspira la agresión a que se ve sometido su deseo, triunfando sobre el sinsentido de su existencia, tan tempranamente destruida; y lo hace con la fuerza del conocimiento de Dios que le habita. Así es como no hay pecado en él y como logra mantener hasta el final su praxis de verdad, de servicio, de práctica del bien y de amor.

7. A pesar de no haber organizado él el suplicio de Cristo —de ello se encargarían enseguida los poderes humanos, sin ayuda de nadie—, Dios quiso, sin embargo, que su Hijo accediera a la condición humana, hecha de carne y de sangre. Ahí será donde, inevitablemente, topará Jesús con el sufrimiento, y por dos motivos concomitantes: por la fragilidad natural de su cuerpo y por su debilidad política frente a los poderes, a los que provocará aplicando efectivamente a la vida social la revelación de Dios.

8. Dios quiso que Jesús pasara a través del sufrimiento, con el fin de hacer de ello el camino hacia la gloria y engendrar así al Primogénito, al Precursor de la multitud humana. Ya el profeta Isaías había presentido y revelado esta voluntad de Dios en los célebres cánticos del Siervo sufriente.

9. El sufrimiento de Cristo, por lo tanto, no es en modo alguno un valor en sí. Jesús no buscaba sufrir, sino vivir una praxis positiva, aun cuando tuviera por ello que padecer cruelmente, Jesús no debía ni quería sufrir en lugar de nosotros, sino emplear su vida, hasta el final, en liberar nuestro deseo y en salvarnos. El sufrimiento es, pues, la ocasión para Jesús de revelar el amor que nos tiene, y la estremecedora posibilidad para nosotros de reconocerlo. Con respecto a Dios, el sufrimiento es también para Jesús la ocasión y el trance obligado para vivir hasta las últimas consecuencias de la condición humana el conocimiento amoroso que él tiene de Dios, su Padre, empleándose con todo su ser en arrancar del corazón de los hombres el desconocimiento de Dios e inaugurar el espacio en el que, un día, Dios lo será todo en todos.

1.3. Sufrir con Jesús (Col 1,24)

A todas estas consideraciones acerca del sufrimiento y del sentido que tiene para Dios hay que añadir aún un celebérrimo texto: «Yo completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo» (Col 1,24).

Según la lectura «satisfaccional» que ha solido hacerse de este texto, habría que interpretarlo en el sentido de que, en su insaciable afición al sufrimiento, Dios no habría quedado plenamente satisfecho con el de Cristo y, por consiguiente, sería menester seguir ofreciéndole sufrimientos interminablemente. Y éste sería el deber más fundamental de los fieles.

De hecho, la frase de Pablo, si se interpreta en este sentido satisfaccional, que no es el suyo, no puede conducir más que a una serie de aberraciones: insuficiencia del sacrificio de Cristo, insaciabilidad de Dios, valor compensador y complementario de los sufrimientos de los creyentes...

El único contexto que le cuadra a esta célebre frase es precisamente el de la propia Carta paulina, donde lo primero que se descubre es la perfecta y definitiva suficiencia de la obra de reconciliación realizada en Cristo: «A vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras,

os ha reconciliado ahora, por medio de la muerte en su cuerpo de Carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de El» (Col 1,21-22).Esta obra de reconciliación total y definitiva queda perfectamente calificada como «revelación», no como «satisfacción»; no es Dios quien debería ser transformado mediante ciertas compensaciones o «reparaciones», sino los hombres, a quienes Dios los ha reconciliado, liberándolos de su profunda hostilidad, para conducirlos a una nueva relación con El.

Esta obra de revelación, este anuncio de «la Palabra de Dios, misterio escondido durante siglos y generaciones, y que Dios manifiesta ahora a sus santos» (Col 1,25-26), es Jesús quien lo ha inaugurado, para lo cual no ha retrocedido ni siquiera ante la muerte. La revelación que reconcilia ha sido inaugurada, pues, de una vez por todas, en Jesús; pero su anuncio a los hombres dista mucho de haber concluido. Por eso es por lo que están inconclusas las tribulaciones proféticas y los «padecimientos» de Jesús; otros —y de un modo eminente el Apóstol de los gentiles— deben tomar el relevo y «completar en su propia carne» la obra de la evangelización iniciada por Cristo. Los sufrimientos de Pablo no tienen, en modo alguno, un sentido de reparación complementaria; se trata de los sufrimientos apostólicos soportados «por vosotros» (1,24), «por su Cuerpo, que es la Iglesia» (ibid.), para «dar cumplimiento al anuncio de la Palabra de Dios» (1,25), para anunciar a Cristo entre los gentiles (1,27). Se trata de la constitución real de esa Iglesia universal, lugar de la revelación del misterio de Dios y de su salvación, que Cristo se limitó a inaugurar en Israel y que Pablo consuma, abriéndola definitivamente a todo hombre, aunque para ello tenga que sufrir: «Por esto precisamente me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí» (1,29).

No se trata, pues, de sufrimientos que haya que seguir añadiendo incesantemente a los de Cristo bajo la mirada de un dios insaciable. Se trata del combate profético, evangélico y apostólico a través del cual prosigue el apóstol entre los paganos la revelación de la palabra de Dios que inició Jesús en Israel librando el mismo combate. O mejor: es Jesús quien, a través del apóstol y por medio de su Espíritu (1,29), prosigue en el mundo, de generación en generación, la obra de la revelación del Dios que reconcilia a los hombres y los hace «perfectos en Cristo» (1,28).

En todo lo cual no hay el menor rastro de interpretación «satisfaccional» alguna del sufrimiento, ni del de Cristo ni del del Apóstol. Y lo que decimos del Apóstol y de su labor apostólica verdaderamente única, podemos decirlo también de cualquier cristiano y de cualquier comunidad eclesial.

1.4. Sufrir conforme a la voluntad de Dios (1 Pe 4,19)

Este paso del sufrimiento único del apóstol al sufrimiento común y cotidiano de cualquier cristiano dentro de cualquier comunidad, podemos observarlo en 1 Pe 4,12-19, texto que constituye una síntesis maravillosamente viva y profunda.

«Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño» (4,12).

Esta carta fue escrita entre los años 60 y 63 después de Cristo. Aún no había tenido lugar la violenta persecución de Nerón, pero la comunidad a la que va dirigida la carta sufre, sin embargo, una persecución latente: la opresión social ejercida por la sociedad pagana circundante. Por eso se habla de «injurias por el nombre de Cristo» (4,14), de sufrimientos «por ser cristiano» (4,16); sobre ellos se ejerce una presión social que hace que se les calumnie «como malhechores» (2,12), se «critique su conducta» (3,16) y resulte extraño que «no corran con ellos hacia ese libertinaje desbordado, por lo cual son injuriados» (4,4). Este es el «fuego purificador» (4,12) y éstos son los sufrimientos que debe soportar aquella comunidad.

Todo lo cual escandaliza a los cristianos, que lo encuentran «extraño» y anormal (4,12). Su fe les ha enseñado que son los hijos amados del Dios Todopoderoso; consiguientemente, ¿no debería su nueva condición proporcionarles protección y no persecución? El escándalo que amenaza a su fe es doble: por lo que se refiere a Dios, ¿por qué se muestra tan ausente y tan poco «útil»?; y por lo que se refiere a la orientación de su vida, ¿no harían mejor conformándose a las normas de la sociedad pagana?

De hecho, al hablar del «fuego que en ellos ha prendido, el autor anuncia la solución ya desde el mismo planteamiento del problema. La imagen del fuego purificador (o del crisol) proviene de la orfebrería, y aparece ya en la introducción de la carta: «Es preciso que todavía seáis afligidos por algún tiempo con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo» (1,6-7).

La solución así anunciada es, sin embargo, de un orden excesivamente general y moral para resultar suficiente; por eso va a ser inmediatamente completada con una triple aportacion teologal basada en la alianza trinitaria con el Señor Jesús (4,13), con el Espíritu (4,14) y con el Padre (4,15-19).

«Alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria» (4,13).

La primera aportación de sentido viene dada, pues, por la camaradería con Cristo. Los cristianos no imitan a Cristo, sino que «comparten» sus sufrimientos. Y no se trata de sufrir enfermedades —aunque el texto puede y debe, en segunda instancia, ser aplicado al sufrimiento físico o moral natural—; los cristianos sufren por ejercer concretamente una praxis que, al igual que la de Jesús (y prolongándola), va contra corriente respecto de la del mundo, por lo cual atrae sobre sí la oposición masiva de éste. Pero, si se permanece fiel a esa «camaradería» con Cristo, se podrá también unirse a él un día en el triunfo final de su modo de proceder: en su gloria, en su gozo y en su infinita alegría. Así pues, la primera aportación de sentido es cristológica, como debe ser; pero inmediatamente da paso a la segunda aportación, de carácter pneumatológico: del mismo modo que el Espíritu, según el oráculo de Isaías (11,2), arma al mesías de Dios y le sostiene en su lucha, así también «reposará» el mismo Espíritu sobre cada uno de los cristianos para sostenerlo en su «camaradería» con Jesús:

«Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros» (4,14).

He aquí una nueva aportación de sentido: lo que resultaba escandaloso, extraño y anormal puede transformarse en dicha, con tal de que se adopte una perspectiva dinámica: ya no se trata tanto de sufrir una persecución cuanto de librar un combate. Es esta conversión, este cambio de perspectiva, lo que el Espíritu puede aportar: «¡Dichosos de vosotros»!

Con Cristo, y en el Espíritu, se desemboca finalmente en el propio Dios. El autor se esfuerza en resolver por partes, uno tras otro, el doble escándalo. Y el primero lo constituye la sensación de haberse equivocado, lo cual no tardaría en conducir a renunciar a toda diferencia, conformándose a las normas de la sociedad pagana. Por eso aborda el autor, ante todo, la «vergüenza« de ser cristiano, que es preludio de todas las defecciones:

«Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal ni por ladrón ni por malhechor...; pero, si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios; pues, si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador»? (4,15-18).

Puesto que se trata de acomodarse a una norma, acomodémonos; ¡pero escogiendo bien la norma! Por supuesto que no por ser diferente es el cristiano un anarquista, sino que acepta la norma social en lo que a honestidad civil se refiere; por eso no ha de ser «ni criminal ni ladrón ni malhechor». Pero esta norma civil no puede pretender, como la hace, abarcar todo el campo de la existencia. La norma civil no es más que una «función»; el juicio total corresponde a Dios. Y frente a esta norma universal, los cristianos, lejos de avergonzarse por padecer un atraso cultural, se encuentran más bien en vanguardia: en la Iglesia, «casa de Dios», los cristianos anticipan ya lo que habrá de ser el Reino de Dios universal, donde el juicio de Dios habrá de imponer universalmente las auténticas normas y los auténticos valores.

A la luz de este futuro, que ya despunta en la Iglesia, puede producirse un vuelco total de la situación entre perseguidor y perseguido: la vergüenza del perseguido se transforma en seguridad y en sano orgullo.

Y llega al fin, dando lugar a una admirable tesis final, el aspecto principal del escándalo: la ausencia y la no-intervención de Dios en favor de sus hijos perseguidos.

«De modo que, aun los que sufren conforme a la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien» (4,19).

Es preciso ponderar debidamente cada palabra si se desea llegar a comprender la totalidad, que contiene una verdadera perla de sabiduría existencial, simple y perfecta como esa piedra preciosa.

«Sufrir conforme a la voluntad de Dios» tiene un primer sentido muy concreto en el contexto inmediato: no se trata de quienes sufren, conforme al juicio de la sociedad, por haber sido «criminales, ladrones o malhechores» (4,15), sino tan sólo de quienes sufren por ser cristianos. ¿Significa esto que existiría una voluntad de Dios que organizaría para ellos la opresión y los ultrajes? ¿Qué voluntad de Dios es ésa que preside los sufrimientos de los cristianos?

La introducción de la carta habla de Dios y de su poder, y su postura es bastante iluminadora:

«Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento» (1,3-5).

¡Menudo poder de Dios...! Parecía lógico esperar oir algo así como: «A vosotros, los creyentes, los hijos amados de Dios, a quienes su poder preserva de todo peligro, de toda opresión y de todo sufrimiento con sus contundentes intervenciones...» Pero no; hay que contentarse con oir esto otro: el poder divino nos guarda por medio de la fe y para una salvación futura.

Y es que ésta es realmente la voluntad de Dios: inaugurar una nueva dinámica por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y confiar después incesantemente esta dinámica a los hombres que acepten integrarse en ella haciéndose creyentes. Los cuales deberán vivir esta nueva dinámica, al igual que Cristo, en medio del mundo y en oposición a él. De este modo, abandonados como Jesús a esta vida de lucha, habrán de «sufrir conforme a la voluntad de Dios»; lo cual no significa que Dios vaya a organizar para ellos una serie de pequeñas persecuciones para ponerlos a prueba o para que aumenten sus méritos (queda en pie nuestra tesis 3.a sobre el sufrimiento), sino simplemente que Dios los deja, en general, en una existencia histórica «entregada» a la confrontación, la cual no dejará de producir por sí misma todo tipo de dificultades y penalidades (queda igualmente en pie nuestra tesis 7.a sobre el sufrimiento, así como nuestra teología de la ausencia de Dios y de la autonomía de los acontecimientos).

Todos cuantos sufren, de la manera que sea, temen por su vida, cuya fragilidad perciben perfectamente. Pero quienes sufren «conforme a la voluntad de Dios» y son capaces de percibirla, lo viven en alianza con un Dios al que conocen como «Creador fiel». Creador, porque es el origen y la fuente permanente de su vida.

Y Creador fiel, porque Dios, sin dejar de ser jamás origen y fuente, prosigue hasta el final su obra creadora. Lo cual es tanto como decir que «Dios resucita». Con la fuerza de esta fe, acreditada en Jesús resucitado, los que sufren «conforme a la voluntad de Dios» pueden, por tanto, vencer el miedo, confiando su vida en manos del Dios que resucita. El escándalo de la ausencia de Dios ha quedado superado: el creyente accede al ámbito del Dios que no se apresura, sino que actúa a largo plazo, y se produce el último y decisivo incremento de sentido aportado al sufrimiento.A corto plazo, por consiguiente, hay que seguir «haciendo el bien» (literalmente: mantener el «correcto proceder»). «Confiad vuestra vida al Creador fiel y seguid haciendo el bien»: maravillosa sabiduría existencial que empalma con la de Jesús: «No os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su inquietud» (Mt 6,34). El pasado ya no existe, y el futuro ha sido confiado al Creador fiel, al Dios que resucita: sólo el presente cotidiano es el espacio de la obra del hombre.

Por supuesto que «hacer el bien» significa, ante todo (lo repetimos una vez más), no obrar como criminal, ladrón o malhechor. Esto es fundamental. Pero, hablando de un modo aún más concreto —pues se trata de cristianos en medio de una sociedad pagana—, significa perseverar en la praxis «diferente», es decir, «observar en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que, en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras den gloria a Dios en el día de su venida» (1 Pe 2,12); significa «estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza» (3,15). Una praxis diferente, por lo tanto; y, siempre que sea posible, una palabra explicativa. De este modo, todos los cristianos se hallan comprometidos en la obra de la revelación, de la evangelización.

Sufrir

con Cristo y conforme a la voluntad de Dios adquiere, pues, ante todo, un sentido sumamente dinámico. Uno y otro término designan una praxis, un combate, una manera de vivir diferente y, en caso necesario, una palabra explicativa de la esperanza que informa dicha praxis. Ese es el «valor» que permite acceder a Dios y que vincula al cristiano con Cristo, no el mero y pasivo hecho de sufrir.Además, en ningún momento hemos visto que, para dar sentido al sufrimiento, tenga que insinuarse una explicación «satisfaccional»: el sufrimiento no tiene en sí mismo valor alguno que pueda emplearse en ningún tipo de intercambio entre Dios y la humanidad. El valor lo constituye una praxis conforme al Evangelio y capaz de revelarlo; una praxis que haga de los hombres compañeros de Cristo; la praxis para la que el Espíritu nos da las mismas armas que dio al Mesías; la praxis «entregada» a la confrontación con el mundo y que, de ese modo, anticipa y revela en el mundo la realidad que habrá de sobrevivir cuando Dios, conforme a su voluntad, intervenga para consumar su obra fiel de creación.

En cuanto al sufrimiento simplemente pasivo y procedente no de una praxis, sino de la enfermedad, de la separación, etc., aunque no sea contemplado en primer término por los textos que hemos citado, sí resulta, al menos indirectamente, concernido. Y la aplicación de tales textos a ese tipo de sufrimiento es sencilla: tampoco en el terreno del sufrimiento pasivo reside el valor en el sufrimiento en cuanto tal, sino en la praxis. Que sea la praxis cristiana en el mundo la que produce el sufrimiento (en forma de persecución, por ejemplo) o que, por el contrario, sea el sufrimiento (la enfermedad, por ejemplo) el que provoca una praxis cristiana, es lo de menos. Con independencia de que la praxis preceda al sufrimiento o sea consecuencia de él, el valor lo constituye siempre la praxis, porque es ésta la que nos conecta realmente con Jesús, con el Espíritu y con el Dios que resucita a los muertos. Y es esta participación la que constituye el sentido, la salvación y la vida.

Dios no siente afición alguna por el sufrimiento; no encuentra en él placer especial alguno; ni tiene tampoco que exigirlo, como a pesar suyo, para que se haga justicia. A lo que Dios, por el contrario, es sumamente «aficionado» es a la fe del hombre: Dios desea ser conocido

por el hombre como su Creador fiel, y desea también que este conocimiento se convierta en vida y en praxis igualmente fiel, aun cuando haya que sufrir (ya sea debido a la mencionada praxis o a cualquier otra razón natural).En estricto rigor, el sentido de los sufrimientos no consiste, pues, en «ofrecérselos a Dios». A nadie se le puede ofrecer sino lo que se piensa que le agrade y proporciona gozo o enriquecimiento. Cuando una persona sufre, por la razón que sea, Dios no se complace en el hecho de que sufra, sino en que a través del sufrimiento, y a pesar de él, esa persona crezca en su «camaradería» con Cristo, en su capacidad de acoger al Espíritu y en su fe en el Creador fiel, el Dios que engendra a la vida.

2. Dios y el mal

La misma dialéctica que hemos formulado con respecto al sufrimiento en las tesis 3.a y 7.a va a repetirse a propósito del mal. El que en la vida del hombre se produzca tal o cual acontecimiento doloroso no depende de una voluntad concreta de Dios. Por consiguiente, aunque pueda parecer «piadoso», es una perfecta tontería decir: «Dios no ha querido que viviera...», o cualquier otra cosa semejante, a propósito de un determinado acontecimiento. Por el contrario, el que la vida del hombre tenga lugar en medio de la fragilidad de nuestro organismo y la vulnerabilidad de nuestras organizaciones sociales, eso sí que depende de la voluntad creadora de Dios, que quiso y sigue queriendo un mundo en «devenir» y en evolución material.

Dicho «devenir» no conlleva tan sólo un crecimiento orgánico y social, sino también un crecimiento psíquico y moral: el propio deseo del hombre se halla en «devenir». Pero el que dicho deseo se extravíe y se vuelque violentamente sobre tal o cual objeto del mundo no es algo provocado por Dios, y así lo expresa claramente la Biblia: «Que nadie, cuando se vea tentado, diga: `Es Dios quien me tienta'; porque Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada cual es tentado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce» (Sant 1,13-14).

En cambio, el que el deseo del hombre tenga necesariamente que pasar —de una u otra manera, que vendrá dictada por la autonomía de los acontecimientos— por la adhesión a determinados valores del mundo, cuya inadecuación y la consiguiente necesidad de buscar en otra parte vendrá revelado por la experiencia, esta dialéctica de la estructuración progresiva de un deseo infinito sí que depende realmente de la voluntad de Dios, y tampoco duda en afirmarlo la Biblia: «Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia» (Rom 11,32).

Todos los hombres son, ante todo, «vasos de cólera» (aunque lo son en diversos grados, y hay quienes lo intensifican y lo agravan sin motivo aparente). Es «vaso de cólera» el deseo del hombre que se vuelca totalmente, y al precio que sea, sobre los valores del mundo: el juicio de Dios le entrega a la vanidad (que él no es aún capaz de discernir), esperando que se aleje lo antes posible de ella, acceda a la revelación del verdadero interlocutor de su deseo (Dios y su gloria), y esta conversión le conduzca a una inversión más rentable de su deseo y a una nueva praxis. El que todo hombre sea primeramente «vaso de cólera» para, posteriormente,

convertirse él mismo, en su propia vida, en «vaso de misericordia», eso sí que depende de la voluntad de Dios; y una vez más lo afirma la Biblia: «Dios, queriendo manifestar su cólera y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia vasos de cólera preparados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria en vasos de misericordia» (Rom 9,22-23).Los capítulos 9-11 de la Carta a los Romanos constituyen una prolija elaboración de este plan universal de salvación tal como Pablo ve a Dios realizarlo concretamente en el momento en que Israel es incapaz de abrirse a la revelación, mientras acceden a ella los paganos. Y es al final de esta «ejemplificación» histórica cuando, finalmente, puede Pablo formular esta verdad universal:

«Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía (todos, primeramente, vasos de cólera) para usar con todos ellos de misericordia (todos, finalmente, vasos de misericordia)» (Rom 11,32).

No es éste, por lo demás, el único ejemplo que Pablo nos ofrece de esta dialéctica histórica entre el deseo y la salvación: él mismo se reconoce como una manifestación «típica» de dicha dialéctica (1 Tim 1,16). Y en la Carta a los Gálatas (1,13-16) dice: «Ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo: cuán encarnizadamente per-seguía y devastaba a la Iglesia de Dios (...) Pero, cuando Aquel que me separó del seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto...» todo cambió. El deseo de Pablo se había primeramente estructurado y empleado violentamente en el extravío, hasta el momento en que la revelación acabó orientando toda la violencia de ese mismo deseo en la dirección adecuda.

El pecado de ese primer estadio es definido, por lo demás, como un pecado de ignorancia: «Antes fui un blasfemo y un perseguidor insolente. Pero encontré misericordia, porque obré por ignorancia en mi infidelidad» (1 Tim 1,13). ¿Acaso la más espantosa violencia de la humanidad, la condena a muerte del «Señor de la gloria» (como dice el propio Pablo en 1 Cor 2,8), no fue calificada del mismo modo por el propio Crucificado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34)?

Este sentido personal de Pablo, auténtica base de su teología (cf. también F1p 3), no constituye un hecho único, una especie de «oasis» de la gracia de Dios. «Si hallé misericordia, fue para que en mí primeramente manifestara Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna» (1 Tim 1,16).

Así pues, del mismo modo que Dios no siente la menor afición a vernos padecer el sufrimiento, tampoco siente afición alguna a castigarnos con el mal. Lo que sucede, simplemente, es que su voluntad creadora general de hacernos

llegar a ser hijos de Dios exige inevitablemente que no lo seamos desde el principio, sino que vayamos descubriéndolo y realizándolo a través del aprendizaje de la vida y sus errores.En la parábola del «hijo pródigo» (Lc 15,llss.) —parábola que bien podría titularse: «Cómo llegar a ser hijo»—, el destino del hijo pequeño constituye una perfecta ilustración de este plan de salvación de Dios. En cuanto al hijo mayor –que en su vida ha roto un plato, sino que se ha quedado en una hostil y rencorosa sumisión, donde el «devenir» brilla por la ausencia—, no hay para él la menor posibilidad de «devenir» hijo.

En realidad, podría penetrarse aún más en el plan de Dios y su posible alternativa: o bien quería hijos perfectos —pero resulta que hijos perfectos no puede tener más que uno solo, y Dios ya tiene a su Hijo desde toda la eternidad—, o bien quería unos seres que

llegaran a ser hijos suyos, y entonces podría hacer que, a la cabeza de ellos, llegara a ser también su propio hijo. El hijo ya «era»; consiguiente-mente, sólo «haciéndose» Jesús, «haciéndose» uno de nosotros, podía también «devenir» Hijo de Dios. Era preciso que hubiera un lugar fuera de Dios —la historia de la vida de los hombres— para que el Hijo pudiera «salir de Dios a fin de volver a Dios» (Jn 13,3) encabezando a una multitud de hermanos. Era preciso que hubiera una humanidad en «devenir» para que Aquel que «está en el seno del Padre» (Jn 1,18) fuera también Aquel que, a la cabeza de toda la humanidad, pudiera decir con toda su vida: «He aquí que vengo» (Heb 10,7).Y puesto que ese «devenir» le ha sido verdaderamente confiado por Dios a la historia, por eso compete a aquellos hombres cuyo deseo ha accedido ya, por revelación, al conocimiento y a la libertad filial, acelerar el proceso con sus palabras y sus obras, «apresurar la venida del Día de Dios, (...) de la tierra nueva en la que habite la justicia» (2 Pe 3,12-13).

Si el sufrimiento y el mal son globalmente queridos por Dios en su creación, es en beneficio únicamente de la praxis: «¿Quieres que vayamos a arrancar la cizaña? —No, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis a la vez el trigo» (Mt 13,28-29).

3. La existencia salvada

Al actuar por revelación de sentido, Dios realizó la salvación en Jesús para que fuera efectiva en el hombre: en el hombre Jesús, en primer lugar, que se convierte en la Cabeza, en el Señor de la gloria de la humanidad; y después en cualquier hombre capaz de ver cómo se abre ante su deseo el horizonte de gloria para el que ha sido creado. La revelación salva mediante una especie de equilibrio de fuerzas: antaño, el plan de Dios permanecía escondido en el misterio, y el espectáculo del mundo, con toda su fundamental negatividad, era, con mucho, lo que prevalecía; ahora el misterio ya ha sido revelado, y puede prevalecer la positividad de esa gloria brindada al deseo.

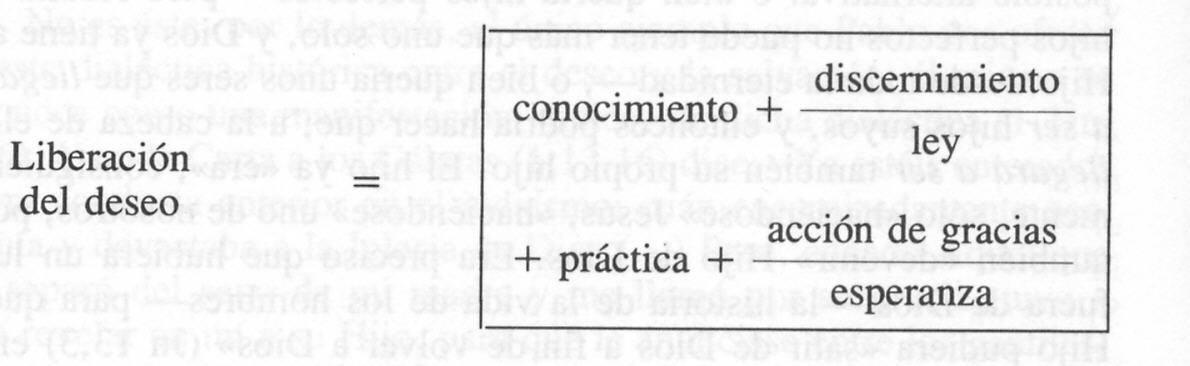

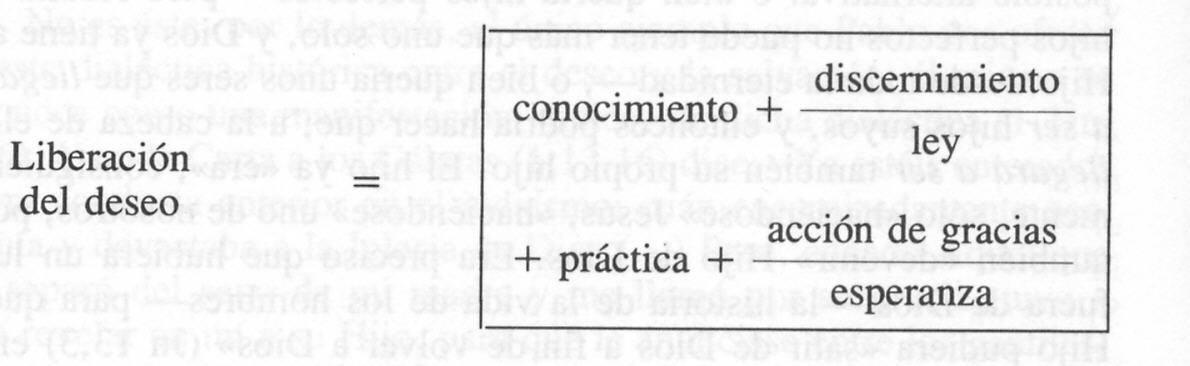

Así pues, esa salvación ha de realizarse necesariamente en una experiencia, en una forma de existencia nueva que es perfectamente posible describir en sus rasgos principales. Hela aquí, ante todo, formulada a modo de ecuación básica:

Pablo no deja de subrayar en sus cartas la importancia primordial del conocimiento; y lo primero que le produce verdadero gozo es observar cómo dicho conocimiento crece en sus comunidades: «habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento» (1 Cor 1,5). Para el Apóstol, todo cambia radicalmente cuando se ha accedido al conocimiento: se trata de «conocerle a él y el poder de su resurrección» (Flp 3,10).

3.1. El conocimiento fundante

De hecho, y puesto que es la revelación la que salva, su primer efecto en el hombre lo constituye, lógicamente, el conocimiento. Del mismo modo que el desconocimiento (de Dios, de su ley) constituía el núcleo del pecado, así también el conocimiento constituye la clave de la salvación. El propio Jesús únicamente accede a su praxis profética y a su éxodo sacrificial hacia la gloria gracias a la fuerza constante del conocimiento; y Dios es para él esta palabra teofánica: «Tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado» (Lc 3,22). Mediante su Espíritu, Cristo resucitado salva y arrastra en su seguimiento, prolongando en los creyentes el conocimiento perfecto que él mismo tiene del Padre: «el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y es en él en quien gritamos: ¡Abbá, Padre»! (Rom 8,15-16).

Es gracias al conocimiento como queda liberado el deseo: liberado del temor a no obtener provecho en el mundo; liberado de la rebeldía frente a tantas negatividades; liberado del enloquecimiento provocado por la concupiscencia y la violencia con que ésta nos hace arrebatar a los demás y al propio mundo los frutos que pensamos pueden colmar el deseo; liberado, finalmente, de la angustiosa sensación de descubrirse desnudo y estafado.

Esta liberación es, sobre todo, positiva: el deseo es liberado para la gloria de Dios —«nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios» (Rom 5,2)—; y es liberado también, a base de mantenerse en la confiada espera de la gloria, para una constante readaptación constructiva y una continua revisión de todas las relaciones con los demás y con el mundo.

El conocimiento que libera conduce, pues, a una nueva praxis: «para ser libres nos liberó Cristo» (Gal 5,1). Sin embargo, este paso no se efectúa directamente, sino que se requiere una doble mediación: el discernimiento sobre la base de la ley. Puede resultar extraño que la moral forme parte, tan pronto, de la ecuación de la libertad salvada. Sin embargo, en su constante cometido de realizar su propia existencia, el hombre no tiene por qué estar inventándolo todo, generación tras generación, y constituye un verdadero alivio y un medio de liberación al poder acceder a la existencia sirviéndose de caminos ya roturados por otros. En la historia del pueblo de Dios, la ley -desde el decálogo hasta las normas de la Tradición de la Iglesia— representa el conjunto de los principales caminos previamente roturados por las generaciones anteriores. Afortunadamente, no todo ha de ser inventado constante-mente.

Ahora bien, la ley no lo dice todo. Es preciso, además, añadir el discernimiento, que resulta verdaderamente necesario, porque cada existencia es una existencia concreta y determinada: sólo así la libertad se personaliza y progresa incesantemente en dicha personalización. La presencia constante de este tema en las cartas paulinas es ya una prueba de su importancia para el funcionamiento de la existencia cristiana. De hecho, sin el discernimiento (y sin el derecho y el deber de practicarlo), la libertad cristiana corre el grave e inminente peligro de desaparecer, en beneficio del sometimiento a una autoridad externa, con lo que la praxis se reduce a mera ejecución. Sin discernimiento, la libertad no tarda en quedar reducida a una pretensión hipócrita y vacía, y la vieja servidumbre de la concupiscencia recobra toda su antigua preeminencia. Sin discernimiento, en fin, la libertad no pasa de ser una cualidad formal, incapaz de comprometerse progresiva-mente en una praxis real, constantemente adaptada y reequilibrada, donde la vida otorgada por la revelación tome cuerpo y se haga trayecto e irradiación.

3.2. Libertad y discernimiento

La profunda riqueza de este tema resulta evidente con sólo leer las cartas de Pablo y comprobar las veces que lo menciona.

1 Tes 5,19-21: «No extingáis el Espíritu; no despreciéis la profecía; examinadlo todo y quedaos con lo bueno». La gradación está clarísima: en primer lugar, está el Espíritu; a continuación, el ministerio profético, que exhorta a la comunidad; y, finalmente, el discernimiento personal, que en modo alguno queda anulado por las dos «autoridades» precedentes en beneficio de la obediencia y la ejecución de sus órdenes.

1 Cor 11.28: «Examínese cada cual (disciérnase), y coma entonces del pan y beba del cáliz; pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo». Ya veíamos más arriba cuál era la contradicción que Pablo reprochaba a las asambleas eucarísticas de Corinto. Sólo el discernimiento personal respecto de su propio comportamiento permitirá al cristiano percatarse de si está incurriendo en la más absoluta hipocresía y recuperar una praxis verdaderamente propia de su solidaridad con Cristo y susceptible de ser celebrada en la Cena del Señor.

Por eso nunca podrá bastar con la autoridad apostólica, la cual sirve para prevenir, pero sólo da sus frutos definitivos en el discernimiento personal. «Examinaos a vosotros mismo y discernid si estáis en la fe. ¿O no reconocéis que Jesucristo está en vosotros?« (2 Cor 13,5). Es interesante comprobar que, cuando el Apóstol vive una grave tensión con su comunidad, por una parte les remite a su propio discernimiento, y por otra sigue argumentándoles y recordándoles que son perfectamente capaces de hacerlo.

Por supuesto que el discernimiento de los creyentes no es infalible; a pesar de lo cual es preciso intentarlo: ha de ser una aventura en la que el creyente debe embarcarse sin vacilar, porque ya no se encuentra dominado por el miedo a Dios. Además, «el que no se arriesga no cruza el mar». Y, por otra parte, al final de la audacia cristiana existe una nueva bienaventuranza: «¡Dichoso aquel que no se juzga culpable a sí mismo al decidirse!» (Rom 14,22): dichoso aquel a quien el discernimiento personal le proporciona tranquilidad de conciencia. De hecho, así es como la libertad se personaliza, se construye en medio de la transparencia y la serenidad, se habitúa a percibir debidamente a las personas y las situaciones y produce los debidos frutos de vida: «Que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento, para que podáis aquilatar lo mejor» (F1p 1,9-10).

3.3. Discernimiento y praxis

El discernimiento, esa mediación entre el conocimiento global de la benevolencia de Dios y su transposición histórica en la praxis, desempeña, pues, una doble función en relación a esta misma praxis. Por una parte, la precede, proporcionándole sus orientaciones concretas. «Vivid como hijos de la luz»: por supuesto; pero ¿qué quiere decir esto? Y, sobre todo, ¿qué hay que hacer? «El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad...»: por desgracia, esto aún resulta excesivamente poco concreto. «Discernid qué es lo que agrada al Señor» (Ef 5,8-10).

La palabra de Dios abunda, ciertamente, en indicaciones e incluso provocaciones en orden a una praxis diferente de la del mundo. Nuestros capítulos 2 (con el sistema simbólico del rechazo de Baal) y 3 (con su descripción de la praxis profética de Jesús) ofrecían abundantes muestras en este sentido. Todo ello inspira y provoca. Pero sólo el discernimiento —a base de analizar la realidad, percibir las necesidades y formular hipótesis— permite en último término pasar a la acción.

El discernimiento, por otra parte, desempeña una función igual-mente importante, después de la acción, para juzgar acerca de ésta y reactivarla o corregirla. La descripción de esta función da pie a una de las grandes páginas paulinas: el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, el cual manifiesta una sabiduría que hunde sus raíces en el Sermón del Monte: al árbol se le conoce por sus frutos (cf. Mt 7,15ss.).

Y un árbol es, para Pablo, la libertad, por cuyos frutos se conocerá si se ha mantenido en la verdad de la praxis la libertad para la que «Cristo nos liberó» (Gal 5,1.13). Más exactamente: dicho árbol produce esencialmente un fruto: el amor, pues en él se cumple lo esencial de la ley: «Amarás al prójimo como a ti mismo» (Gal 5,14). Esta sabiduría también procede de Jesús, concretamente de su Regla de oro, que fundamentalmente exige dedicarse a hacer realidad el deseo del prójimo: «Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros: ésta es la Ley y los Profetas» (Mt 7,12).

La alternativa objeto del discernimiento es clara, por consiguiente: actuando de un determinado modo se hace existir a las personas; actuando de otra manera se las destruye: «Si os mordéis y os devoráis mutuamente, ¡mirad no vayáis mutuamente a destruiros!» (Gal 5,15). Ahora bien, como resulta que no se trata únicamente de los demás, sino también de uno mismo y del propio Dios, por eso lo que constituye el criterio de discernimiento para la acción es la calidad global de las relaciones, la calidad global de la existencia.

De un lado están los frutos de la muerte, las acciones que destruyen, lo que Pablo llama «obras de la carne», añadiendo que son perfectamente «conocidas» (5,19), que hay en ellas criterios fácilmente utilizables por todos. Y las llama «obras de la carne» porque en su fragilidad sigue aún encerrado el deseo, que enloquece y se extravía, por lo que todas las relaciones quedan pervertidas y no producen más que destrucción y muerte. Y una destrucción y una muerte, en primer lugar, para uno mismo, y que se concretan en «libertinaje, impureza y disolución»: el deseo se realiza en el extravío más absoluto. Y con respecto a Dios se concretan en «idolatría y hechicería», es decir, en un intento de domeñar a los dioses para plegarlos a los propios deseos. La imagen de Dios y la imagen del hombre resultan destruidas a un mismo tiempo. Por lo que se refiere a la enumeración «odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias», las relaciones engendradas por las «obras de la carne» no sirven más que para destruir o, en el caso de que sirvan para aunar, es tan sólo para alienarse en común: «embriagueces, orgías y cosas semejantes» (Gal 5, 19-21).

Es la revelación del Espíritu la que puede permitir al deseo salir de la prisión de la «carne», de su fragilidad encerrada en sí misma, y acceder a la libertad constructiva de Dios. Por eso el otro aspecto del discernimiento se organiza en torno al fruto del Espíritu: el amor. La propia materialidad del texto esboza una especie de «racimo»:

AMOR

alegría - paz

paciencia - afabilidad - bondad

fidelidad — mansedumbre - templanza

Como fruto principal que es y realización de «toda la ley» (5,14), el amor se discierne en la calidad de la propia existencia: «alegría y paz». Este discernimiento, que apela a la propia persona y a su manera de percibirse día a día, es constante en Pablo. Veamos otro ejemplo: «El Reino de Dios... es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo» (Rom 14,17). A continuación, el amor se discierne en el comporta-miento que se observa en relación a los demás: «paciencia, afabilidad, bondad», así como en los medios que se emplean para ello: «fidelidad, mansedumbre, templanza». El amor edifica, hace existir; y esto se refleja en los frutos, especialmente en uno mismo. Es este discernimiento personal, por lo tanto, y no la sola ley, el que orienta y reactiva incesantemente mi libertad. Por lo demás, entre el árbol y los frutos la naturaleza interpone un espacio de varios meses. En la vida, dicho espacio puede ser aún mayor. El deseo liberado del hombre, precisamente por no estar sometido al temor ni a la ley, sino abierto al horizonte infinito de la aventura divina, puede concederse todo ese espacio de tiempo, sin quedarse necesariamente en una simple adecuación objetiva con la ley; puede escoger una dirección de la que únicamente después, por los frutos, sabrá si fue escogida según la «carne» (con el consiguiente extravío y la falsa libertad, que será preciso no prolongar) o según el Espíritu (con el consiguiente des-cubrimiento de un camino personal que habrá que prolongar e intensificar). Sí: dichoso el hombre a quien el discernimiento personal le proporciona tranquilidad de conciencia (cf. Rom 14,22), adquiriendo cada vez mayor seguridad y haciéndose, por consiguiente, cada vez más libre, a la vez que se ven crecer los frutos de la libertad.

3.4. Dios y el cuerpo

Con la libertad y la felicidad del hombre crece igualmente la gloria de Dios. El último término de nuestra «ecuación básica» era la acción de gracias, el culto espiritual, la existencia entera, engendrada por la palabra de Dios, dando cuerpo a esa vida recibida y consumándola en el agradecimiento al Padre. Esta existencia puede retornar confiadamente al Padre y ponerse en sus manos para ser consumada, en la medida en que se desarrolle sobre un trasfondo de esperanza universal: «la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones» (Rom 5,5).

Ahora ya podemos leer, para poner fin a esta ecuación, el texto de una síntesis, tan perfecta como concisa, de la que hemos extraído nuestra fórmula básica; un texto, además, fundamental a la hora de hablar del discernimiento y que, si no lo citamos anteriormente, fue porque preferíamos reservarlo para que nos dejara un buen regusto al final. Conviene leer y analizar dicho texto (Rom 12,1-2) de abajo hacia arriba:

—«Transformaos mediante la renovación de vuestra mente»: se trata del conocimiento, del «saber» obtenido no en la fragilidad de la vida, que es permanente, sino en la fe en el Dios que resucita. «Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman» (Rom 8,28).

—«Discernid cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto». No hay una voluntad de Dios que haya que adivinar en sus disposiciones concretas. Lo que hay es una alianza con el Señor: «ya vivamos, ya muramos, del Señor somos» (14,8). Lo que el Señor desea es que se prosiga su obra de vida: ésta es su única ley (cf. 13,9), y ésta ha de ser la primera preocupación del discípulo («procuremos... lo que fomenta la paz y la mutua edificación»: 14,19). Toda ulterior concreción es competencia del discernimiento.

—«No os acomodéis al mundo presente»: el conocimiento y el discernimiento, efectivamente, al definir las acciones concretas conforme a la voluntad de Dios, permiten adoptar una praxis diferente, escapando así a los «esquemas» normales del mundo (por emplear la raíz griega).

Conocimiento, discernimiento y praxis: una auténtica existencia toma cuerpo poco a poco, y este «cuerpo» se realiza precisamente en la medida en que se vuelva hacia Dios agradeciéndole toda la realidad que su revelación, y sólo ella, ha logrado desencadenar en él.

—«Ofreced vuestros cuerpos (vuestra existencia) como víctima viva, santa y agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual».

Ahí reside también —gracias a la dinámica de esa existencia propia de un deseo liberado— la única manera de acceder verdaderamente al sacrificio de Cristo. Al igual que ocurrió con Jesús, no es el sufrimiento lo que Dios busca, sino el «cuerpo», la existencia que ha aprendido a decirle a Dios, a uno mismo y a los demás: «Heme aquí».

4. La Iglesia, entre la «satisfacción» y la revelación

Cuando se habla de «salvación», es verdaderamente fundamental describir la experiencia personal de dicha salvación en una existencia capaz de estructurarse «diferentemente» en torno al deseo liberado.

Pero también es fundamental, y mucho más delicado y difícil, hacer lo mismo con la experiencia eclesial de la salvación. La experiencia única de la salvación conlleva, inseparablemente, la dimensión personal —sin la que el hombre salvado no pasaría de ser un consumidor de ritos apaciguadores— y la dimensión eclesial, sin la que la salvación no logra ser la novedad de sentido y de praxis integrada en la historia y en la vida de los hombres que debería ser.

Desde el comienzo de nuestro estudio, primeramente el análisis de la acción profética de Elías, y posteriormente de Jesús, han revelado la existencia de una constante ambigüedad en ese «pueblo de Dios» en el que se supone que la salvación ha tomado cuerpo y se ha hecho vida en el mundo. Es como si ese pueblo se viera constantemente en tensión entre dos rumbos opuestos.

4.1. Entre ideología y teología

El texto de Elías revela inequívocamente esta dualidad, haciendo que el profeta se vea en el dramático trance de pasar de una a otra postura. Como se recordará, estaba, por una parte, la opción del «Carmelo», donde el pueblo de Dios es una entidad global, enrolada —gracias al doble poder mediador del profeta y del rey— en la sumisión indiscutible al Dios que se ha manifestado como el más fuerte; la opción contraria es representada por «Sarepta» —el profeta, hombre frágil en medio de una humanidad igualmente frágil, revela a Dios como benevolencia en favor de la vida—, que luego habrá de ser definitivamente autentificada y llevada a la profundidad del propio Dios en la teofanía del Horeb. Dios mismo se niega a ser el más fuerte de los Baales y se revela, en su misteriosa diferencia, como una suave brisa que, sin embargo, es capaz de animar la libertad y el coraje de su «Resto», que niega a Baal y su sistema de dominación, y de su profeta, que es nuevamente enviado a desempeñar su función de animación y revelación junto al Resto.

Esta dualidad del pueblo de Dios va a ser no sólo confirmada por la praxis profética de Jesús, sino también manifestada como portadora de una tensión irreductible y mortal. Y esta tensión constituye propiamente el lugar histórico de la obra de la salvación: por haberse insertado en ella hasta las últimas consecuencias, muere Jesús; y por haber revelado en ella el carácter definitivo de una existencia de tal modo comprometida en la historia, Dios lo resucita. Es ahí donde se realiza el sacrificio que salva y donde se revela la justicia salvífica de Dios.

En perfecta continuidad con la tensión Carmelo-Horeb, veíamos un nuevo binomio revelado por la praxis profética de Jesús. De un lado se alza lo que, simbólicamente, podemos denominar «el Templo», o «la Sinagoga», poderosa estructura religiosa en manos de una casta sacerdotal que organiza en su propio provecho, aunque en nombre del Dios del sacrificio, el sometimiento o la condenación de los hombres.

Del otro lado, con la praxis de Jesús —y, progresivamente, de sus discípulos—, surge una realidad diferente y verdaderamente amenazadora para la primera: el Resto, el «pequeño rebaño». Llevando al hombre concreto la revelación del Dios de la misericordia y rechazando todo poder de dominación, Jesús, profeta auténtico, se incorpora a todos cuantos rechazan los Baales de los poderes humanos y los reúne en la comunión en su praxis para que sean ellos, en este mundo de los Baales, testigos y fermento de la diferencia divina.

La Biblia —Antiguo y Nuevo Testamento— no es un simple libro de historias antiguas más o menos cautivadoras y edificantes. «Todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra» (Rom 15,4). Lo que nosotros descubrimos acerca del pueblo de Dios y acerca de la acción profética, que siempre provoca una especie de «decantación» dentro de dicho pueblo, es, pues, algo que sigue siendo hoy «instructivo», significativo. El pueblo de Dios se ve siempre, como decíamos, en tensión entre dos rumbos opuestos: el «Carmelo» y el «Horeb», el «Templo» y el «Resto», no cesan, generación tras generación, de agitar, sacudir y hasta desquiciar al pueblo de Dios. No es fácil (ni es jamás algo adquirido) ser en el mundo de los Baales el pueblo que revela al Dios diferente.

Existe, ciertamente, una determinada ideología eclesiástica que rechaza de plano semejante forma de ver a la Iglesia. Según esta ideología, la Iglesia es la única y total heredera de Jesús. Los que así piensan están dispuestos a reconocer que existen, lógicamente, ciertas adherencias humanas que es preciso tolerar; pero, por lo demás, y en el conjunto de su organización y de su presencia en el mundo, la Iglesia se alinea absolutamente del lado de Jesús (o del lado del Horeb), y no hay en ella el menor rastro de los «extravíos» del Carmelo ni de las mentiras de la Sinagoga. Por lo demás, si este modo de pensar considera la «sinagoga» y a los «fariseos» como otros tantos símbolos negativos, es únicamente porque en este punto resulta imposible contradecir al Evangelio. En cuanto al Carmelo, se trata de un valor seguro, de un ideal digno de admiración e imitación por parte de la Iglesia y de sus responsables.

Esta visión de la Iglesia la califico yo de «ideología», en el sentido en que la ideología es un «discurso» estructurador de un poder. Esta ideología eclesiástica, evidentemente, es perfectamente apta para organizar y estructurar un cuerpo religioso inquebrantablemente sumiso al sacerdocio jerárquico. «¡Reunid a todo Israel junto a mí!», decía Elías en el Carmelo. Pero esta ideología produce, además, otro efecto: en el momento en que algunos de sus miembros, laicos o clérigos, instruidos por su propia praxis y experiencia, comienzan a percibir la dualidad interna de la Iglesia, se descubren a sí mismos absolutamente disociados, en una división interna y práctica que no tarda en hacerse insoportable. La ideología de una Iglesia perfecta heredera de Jesús y de su praxis puede contar por algún tiempo con unos fieles incondicionales y con servidores generosos. Sin embargo, incapaz de asimilar la experiencia que, un día u otro, habrá de tener de la dualidad interna de la misma Iglesia, producirá, en virtud de una decepción íntima y no exteriorizada, miembros fríos, distantes y pasivos, o bien, en virtud de una decepción más violenta, defecciones, abandonos y «portazos».

Muy distinta es la visión teológica, no ideológica, que la Biblia nos enseña acerca del pueblo de Dios, transido, generación tras generación, de las dos citadas corrientes antagónicas, como lo revela la Biblia en relación a todas las épocas pasadas de las que habla, a la vez que proporciona los elementos necesarios para detectarlo y discernirlo en el presente y en el futuro.

El pueblo del Antiguo Testamento tuvo que soportar constantemente la oposición entre, por una parte, el rey y el sacerdocio y, por otra, el profeta, como lo ilustra el paradigmático caso de Elías. En el Nuevo Testamento sigue dándose esta tensión entre Jesús, perfecto heredero del profetismo anterior, y la casta sacerdotal en el poder. ¿Puede imaginarse, entonces, que a partir de Jesús comience de pronto a existir un pueblo de Dios libre de esta constante ambigüedad? ¿Un pueblo totalmente estructurado en torno a «Jesús» (o a «Sarepta» o el «Horeb»), y en modo alguno en torno a la «Sinagoga» (o al «Carmelo»)?

El Evangelio no nos da pie a pensar semejante cosa, sino todo lo contrario. Basta con recurrir al capítulo 23 de Mateo, por ejemplo, para constatar cuán evidentemente pasa la palabra evangélica, sin solución de continuidad, del nivel histórico «Jesús» al siguiente nivel «comunidad cristiana»; de las críticas dirigidas a los escribas y fariseos a las críticas, no menos agresivas y tajantes, dirigidas a los ministros cristianos.

Generación tras generación, por lo tanto, la Iglesia será siempre el lugar del mundo en el que se enfrenten «Jesús» y la «Sinagoga». La Iglesia jamás será totalmente «Jesús», aun cuando sea éste el con-tenido más estimado por la ideología eclesiástica. Pero la Iglesia tampoco será jamás totalmente la «Sinagoga», aun cuando sea éste su contenido más evidente para quienes abandonan la Iglesia y optan por el secularismo.

Las promesas de Jesús a la Iglesia significan precisamente que la Iglesia seguirá siendo siempre el lugar del mundo en el que, en nombre del Dios verdadero, «Jesús» se opone a la «Sinagoga», y a través de ella —puesto que la «Sinagoga» no es otra cosa que el «mundo» en la Iglesia— a todas las formas que el poder tiene de elaborar y estructurar la mentira humana. Jamás prevalecerá la «Sinagoga» sobre el «Resto», porque ahí está Jesús, con su Espíritu, para prolongar incesantemente en el mundo la verdadera y única praxis con la que él desencadenó en la historia una nueva dinámica e inauguró en la Vida la humanidad perfecta y consumada de la Resurrección.

Sólo la visión teológica, que toma sus criterios de la revelación de ese Dios que es diferente del mundo y de sus alienadores poderes, permite a un miembro de la Iglesia seguir siéndolo verdadera y activamente desde su condición de laico, de religioso o de «ministro», sin necesidad de taparse los ojos, los oídos y la boca y, al mismo tiempo, sin que el dolor ocasionado por decepción alguna le obligue a «desertar».

4.2. Entre la «distracción» religiosa y el servicio al «sentido»

Aun sin abandonar el ámbito de unas conclusiones que apelan fundamentalmente a la experiencia y el discernimiento del lector, es preciso ir más allá de estas consideraciones de carácter general sobre la Iglesia y señalar dónde se localizan hoy, concretamente, esas dos «corrientes» del pueblo de Dios.

La opción «Carmelo» o «Sinagoga» se organiza fundamental-mente en torno a la teoría de la «satisfacción». Ya dijimos en el primer capítulo que la «satisfacción» no es un hecho marginal, un «accesorio», sino que constituye el motor de la máquina. En torno a ella se organizan aberrantemente la Iglesia, el ministerio y el pueblo.

La «satisfacción» es, como diría Pascal, la gran «diversión» de la Iglesia. La «satisfacción» distrae o di-vierte a la Iglesia de su auténtico quehacer (en prolongación del quehacer de Jesús) para centrarla en la gestión de unos ritos religiosos supuestamente aptos para aplacar a Dios. A medida que los hombres y las mujeres van tomando progresivamente conciencia de esta «distracción», abandonan, lógicamente, la Iglesia y optan por el secularismo, a no ser que, desde una distinta lógica, la del Espíritu de Jesús, se empeñen muy concretamente en fomentar en la Iglesia la otra corriente: la de Sarepta y el Horeb, la del Resto evangélico, la de la fe.

La «satisfacción», lógicamente, selecciona en la Iglesia a la casta sacerdotal, otorgándole el poder de satisfacer las terribles y amenazadoras exigencias de Dios renovando constantemente para el pueblo pecador la gran inmolación expiatoria. De este modo, la misa se convierte en el lugar central de la Iglesia, porque es en ella donde Dios recibe incesantemente la expiación que le aplaca, donde el sacerdocio ejerce su poder de carácter único y universal y donde, finalmente, ha de reunirse el pueblo para recibir la benéfica «lluvia» de la acción sacerdotal.

Al centrarse en la «satisfacción» y en la inmolación que la hace realidad, la Iglesia se centra al mismo tiempo en su sacerdocio: la misa se convierte en la manifestación, la justificación y la celebración del poder sacerdotal. Investido de este carácter de mediación protectora entre los hombres pecadores y el dios ofendido y exigente, el sacerdocio va a ampliar, de un modo perfectamente natural, su poder. Al igual que Elías con el rey, el sacerdocio tratará de llegar a una alianza con los poderes temporales; una alianza, allí donde sea (todavía) posible, de dominación; y, si no, al menos de apoyo y servicio mutuos. Por lo que se refiere al pueblo, la supremacía sacerdotal —fundamentalmente establecida ya por el rito sagrado— se completará, lógicamente, con una doctrina fundamentalmente orientada a administrar en beneficio propio los deseos de los hombres, gobernándolos a base de prohibiciones y llenándolos de culpabilidad y de temor.

Por su carácter intrínseco, la opción «Carmelo» o «Sinagoga» induce a la Iglesia a funcionar prioritariamente con los registros del aparato jerárquico, de las estructuraciones geográficas y de la administración, porque ésta es la forma ideal de organización para, mediante la definición de una doctrina, la imposición de un derecho y la administración automática de los sacramentos, conseguir un pueblo perfectamente dócil y ordenado.

Todo ello condena a la Iglesia, por tanto, a asemejarse extrañamente a las organizaciones del mundo, siendo así que —según las palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía (Lc 22,24-27)—debería más bien ser exactamente lo contrario. Por otra parte, la Iglesia se incapacita absolutamente para desempeñar su función principal: la de revelar y actualizar la salvación de Dios en la vida de los hombres. El desconocimiento y el miedo a Dios siguen siendo absolutos; lo que sucede es que están camuflados y son administrados por el sistema compensatorio organizado y mantenido por el sacerdocio. «¡Ay de vosotros, ...que os habéis llevado la llave de la ciencia! No entrasteis vosotros, y a los que querían entrar se lo habéis impedido» (Lc 11,52).

Pero la Iglesia también se ve transida por la otra corriente, y el Espíritu de Jesús le garantiza formalmente que jamás se verá privada de ella. Sin embargo, compete a los creyentes —en el marco de sus funciones laicas, religiosas o ministeriales— discernir constantemente ambas corrientes y, mediante su acción, impulsar constantemente a la Iglesia en dirección a la fe. Pero no con la esperanza romántica e irrealista de una Iglesia perfecta, en la que todo sea «Resto» y no haya rastro alguno de «Sinagoga», sino, más bien, en virtud de una opción de acompañar incondicionalmente a Cristo, que introduce al discípulo en su propio combate en favor de la verdad.

La orientación de la fe se centra en el sacrificio de Cristo, es decir, en su praxis histórica llevada hasta la muerte y que desemboca en la resurrección; una praxis en la que Dios ha inaugurado y revelado la meta infinita de la existencia humana.

Por eso lo importante no es el rito celebrado por el sacerdocio ni el especial poder de la casta sacerdotal, sino la praxis real de los creyentes y el auténtico poder de éstos de incidir en la realidad humana para luchar contra las mentiras de los poderes humanos y poner en su lugar la verdad del Dios diferente. Al igual que hizo Jesús, se trata, pues, de renunciar a la «di-versión» religiosa y comprometerse concretamente en favor de la verdad aceptada y acogida en la fe (una fe que fundamenta todo lo demás) en la resurrección. Lo esencial, pues, lo constituye el servicio al sentido, de palabra y de obra, para que la esperanza inaugurada en Jesús se difunda en la vida de los hombres y los salve.

Por lo que atañe a la celebración, su acto central es la Cena del Señor, que congrega a quienes «perseveran con El en la lucha contra las tentaciones del poder» (cf. Lc 22,28). Es ahí donde el sacrificio de Jesús no cesa de ofrecer a los discípulos la revelación y el atractivo que necesitan para poder constituirse en el mundo en comunidades diferentes del propio mundo y hacer realidad en la vida las «diferencias» que dan gloria a Dios, restituyendo al mismo Dios y al hombre, ya desde ahora, su respectiva verdad.

El sacrificio que se realiza en la celebración no es una inmolación que el sacerdote presenta a Dios, sino la revelación que Dios hace incesantemente a los creyentes enviándoles una y otra vez, en el misterio de la celebración, al «iniciador de la salvación» (cf. Heb 2,10), al «primogénito de la multitud de hermanos» (Rom 8,29), para que nunca abandonen ese camino que constantemente se les revela como un camino abierto.

Pero hay otra profunda diferencia entre la «satisfacción» y la revelación: en lugar de un sacerdocio concebido como mediación protectora y dominadora entre la indigencia del hombre y la exigencia de Dios, la orientación de la fe exige «ministros» de la revelación. Si son mediadores entre Dios y los hombres, lo son únicamente en el movimiento que parte de Dios para llegar a los hombres, disipar su desconocimiento, mostrarles la salida de sus diversos atolladeros y liberar su deseo. Este ministerio de revelación tiene su culminación en la Cena del Señor; pero ello supone que, previamente, dicho ministerio se ha ejercicio en «Sarepta», con objeto de vivir allí la vida real de los hombres y mujeres y, mediante la palabra, aportar el sentido que viene de Dios, que ya no es desconocido.

En lugar de centrarse en su aparatosa estructura, la Iglesia se centra ahora en aquellos grupos humanos reales en los que puede vivirse y mantenerse la existencia cristiana: ante todo, mediante el conocimiento adquirido en la escucha de la palabra y en la oración; luego, mediante el discernimiento de una praxis común; y, finalmente, mediante la celebración de la Cena del Señor, lugar mistérico de refrigerio donde se renueva incesantemente la solidaridad con Cristo y con los hermanos, así como la certeza agradecida de un real acercamiento a Dios.

De este modo se constituye en la Iglesia un Resto que, al no pretender un domino y una influencia omnímoda, no se siente ya agredida ni por otras religiones ni por el proceso secularizador. La Iglesia no es ya un sistema de poder organizado que se esfuerza en defender (y, si es posible, ampliar) su territorio; consiguientemente, puede abrirse a todo hombre de buena voluntad y a toda lucha auténtica. En el corazón mismo del mundo, se reconoce a sí misma como aquella parte de la humanidad que ha sido ya alcanzada y salvada por la revelación de Dios, como levadura en la masa, con la certeza de que algún día, más allá de la historia, toda la masa habrá de fermentar.

De este modo se perfila, en los meandros de la vida, un cristianismo cuyo tesoro, de entre todas las riquezas de la historia, lo constituye para siempre la Sangre de Cristo, plenitud inaugural de la humanidad atraída, aun en medio de las más grandes confusiones, por la Gloria.