4

La

salvación por revelación

DE UNA PRAXIS INDIVIDUAL A LA SALVACIÓN UNIVERSAL

Juana de Arco observó también una praxis realmente extraordinaria, una autodonación que ella no dudó en llevar hasta la muerte. ¡Y cuántos hombres y mujeres han hecho otro tanto...! Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido jamás declararles salvadores de la humanidad entera. Sus vidas no han pasado de ser otras tantas praxis individuales, ciertamente edificantes, pero en modo alguno dotadas —por causa de la entrega radical de sí mismas— de un valor universal

Por lo que se refiere a Jesús, en cambio, el Evangelio revela el carácter universal de su praxis, no obstante ser individual: «El Hijo del hombre ha venido... a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mt 20,28). Las dos últimas palabras no dejan de tener su dificultad: «rescate» no tiene ninguna connotación de carácter mercantil, sino que significa simplemente «instrumento de liberación»; «muchos» es también un semitismo que, de hecho, no significa un número limitado de hombres, sino «la multitud». Jesús, pues, vino a «servir y dar su vida» —he ahí su praxis individual— «para liberar a la multitud de los hombres» —he ahí la apertura a la salvación universal. ¿Cómo se efectúa el paso de una muerte particular, la de Jesús, a una extensión tal que resulta ser el lugar universal de la salvación?

Hay que reconocerle a la teoría religiosa de la «satisfacción» que, en este aspecto de la universalización, funciona particularmente bien: Jesús es no sólo una víctima perfectamente inocente, y por ello mismo el único individuo cuya muerte no está ya hipotecada por el castigo de los pecados, sino que es además el Hijo de Dios, un ser cuya dignidad es infinita, como infinito es también el valor de cada uno de sus actos. La muerte, en sí particular, de este individuo reviste, de hecho —debido al carácter único e infinito de dicho ser—, un valor universal: es una muerte que «satisface» por todos los pecados de los hombres; consiguientemente, la humanidad entera se ve salvada por ella, liberada de su monstruosa deuda para con Dios. La teoría de la «satisfacción» explica perfectamente esa valoración universal de la muerte de Jesús; pero ésa es también su única ventaja. Junto a los desastrosos defectos que ya veíamos en el capítulo 1, la teoría de la «satisfacción» tiene en su contra, sobre todo, el hecho de que no existe en todo el Nuevo Testamento.

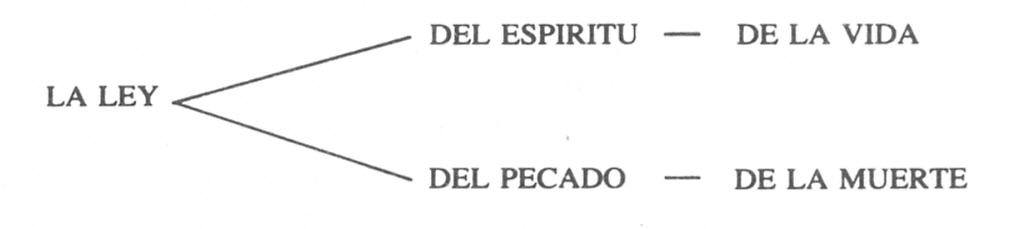

En efecto: para el Nuevo Testamento, lo que otorga a la vida de Jesús —a su praxis llevada hasta la muerte— su valor universal es la Resurrección. Consideremos aquí dos testimonios (ambos relacionados con Pedro, por lo demás) que enmarcan bastante adecuadamente el conjunto del Nuevo Testamento: «Ha sido por el nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis

y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, y no por ningún otro, se presenta éste aquí sano delante de vosotros» (Hech 4,10-12). «Bendito sea Dios... quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva» (1 Pe 1,3).En cuanto a Pablo, el teólogo de la salvación por excelencia, entiende el problema del mismo modo: si Jesús se hubiera limitado a morir, la suya habría sido una muerte de tantas, una muerte más que añadir al inmenso infortunio humano. «Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe... vuestra fe es vana y estáis todavía en vuestros pecados... y también los que murieron en Cristo perecieron» (1 Cor 15,14.17-18).

A la luz de estos textos, la teoría de la «satisfacción», que vincula la salvación con la muerte, aparece también como definitivamente ilusoria y «vana». Ha sido la renovación bíblica —con libros como el de F.X. Durrwell, La resurrección de Jesús, misterio de salvación—la que ha vuelto a poner la resurrección en su lugar, provocando a la vez un nuevo malestar, una nueva forma de «malcreencia»: se recuperaba la resurrección, sí, pero ¡no se sabía ya qué hacer con la muerte de Jesús! Demasiado vinculada a la horrible exigencia de Dios, la muerte de Jesús se veía ahora relegada al olvido. Después de haberla «cortejado» en exceso, el cristianismo daba la impresión de pretender ahora evitarla lo más posible, como se haría con una persona de dudosa reputación.

Jesús debe ser respetado en su integridad: ni se le debe amputar su vida, en beneficio exclusivamente de sus sufrimientos, ni tampoco su muerte, en beneficio únicamente de su resurrección. Sólo en la estricta unidad de estas tres etapas, la trayectoria de Jesús en su totalidad revela su sentido y su valor de salvación universal.

De hecho, la teoría de la «satisfacción» ha invadido de tal modo y durante tanto tiempo nuestro cristianismo que somos incapaces de percibir la mencionada unidad en el Nuevo Testamento. Parece, en efecto, como si el mismo N. T. no hubiera conseguido unificar la muerte y la resurrección: habría en él una especie de doble lenguaje, el lenguaje de la muerte y de la sangre y el lenguaje de la resurrección y de la vida.

Así, por ejemplo, en la Carta a los Romanos, un escrito que trata eminentemente de la salvación, se encuentran estos dos lenguajes en una aparente duplicidad evangélica. Frente a los paganos, aquellos libertinos, Pablo habla del horror del pecado y de la ofensa hecha a la gloria de Dios, el cual exige, consiguientemente, una «expiación por la sangre» (Rom 3,25), único medio apto para «condenar el pecado en la carne» (Rom 8,3). Por el contrario, frente a los judíos, sus antiguos correligionarios, tan preocupados por las obras personales, que consideraban que eran las que producían la salvación, Pablo opone a esa salvación conquistada por el hombre fiel a todas las exigencias de la Ley (cf. Rom 10,5) una salvación aparentemente fácil, puesto que es realizada por esa obra de Dios que es la resurrección de Jesús.

«Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo» (Rom 10,9).

Pablo, pues, relaciona unas veces la salvación con la sangre, y otras con la resurrección: su lenguaje no parece ser más unificado que el que empleamos nosotros, que redescubrimos la resurrección sin haber conseguido aún liberamos de la teoría de la «satisfacción», como no sea silenciando en lo posible la muerte de Jesús.

¿Habría que buscar la solución en lo que dice R. Girard (Des choses cachées depuis la fondation du monde)? Para este autor, únicamente los evangelios han comprendido debidamente el sentido de la muerte de Jesús, mostrándola no como uno de tantos sacrificios en la horrible historia de la violencia sagrada, sino como la demistificación de este mecanismo victimario. Fuera de los evangelios, los restantes textos del Nuevo Testamento abandonan este terreno de autenticidad para volver a la lectura «sacrificial». El proceso culmina en la Carta a los Hebreos: «El cristianismo sacrificial se apoya en la confusión entre la carta y el texto evangélico» (p. 252). «Hay que constatar que, de cuanto los evangelios nos dicen directamente de Dios, no hay nada que autorice el postulado inevitable en que desemboca la lectura sacrificial de la Carta a los Hebreos. Fue la teología medieval la que formuló plenamente dicho postulado, que no es otro sino el de una exigencia sacrificial por parte del Padre» (pp. 205-206).

La lectura sacrificial de la Carta a los Hebreos constituiría, pues, «un ligero, pero decisivo, regreso a ciertas concepciones veterotestamentarias» (p. 249) como, por ejemplo, las del cuarto Canto del Siervo.

En cuanto a Pablo, para Girard se encuentra más bien del lado de los evangelios, aun cuando ya está «contaminado» de ciertos elementos sacrificiales que acabarán prevaleciendo (p. 216). No es de extrañar, por lo tanto, que se detecte en él una especie de doble lenguaje: ¡sólo los evangelios han sabido hablar correctamente de Jesús y del alcance de su muerte!

Con esta teoría, que yo rechazo, nos hallamos en el núcleo mismo de lo que ha de constituir el tema del presente capítulo. No sólo el Nuevo Testamento en su totalidad representa para mí una «lectura» de Jesús inspirada y, por consiguiente, auténtica, sino que, sobre todo, el contenido mismo de la Carta a los Hebreos, correctamente entendido, no constituye en modo alguno una recaída en lo «sacrificial».

Si la teoría de la satisfacción ha alterado el cristianismo, ninguno de los escritos del Nuevo Testamento tiene la culpa de ello. Y deseo hacerlo ver, en primer lugar, con la Carta a los Hebreos, y luego con la de los Romanos. En ellas descubriremos, a través de sendos lenguajes con simbólicas diferentes, una perfecta unidad de pensamiento y una única y profunda percepción de Jesús Salvador que no «amputa» ninguna parte de la vida de éste, sino que, por el contrario, hace que aparezca su valor de salvación universal en su Resurrección.Con la Carta a los Hebreos analizaremos el lenguaje del Sacrificio, impugnando la teoría de la «satisfacción» por su contenido: el dolor, la sangre y la muerte.

Con la Carta a los Romanos analizaremos el lenguaje de la Justicia, con lo que impugnaremos el aspecto formal del sistema «satisfaccional»: la exigencia compensatoria por parte de Dios.

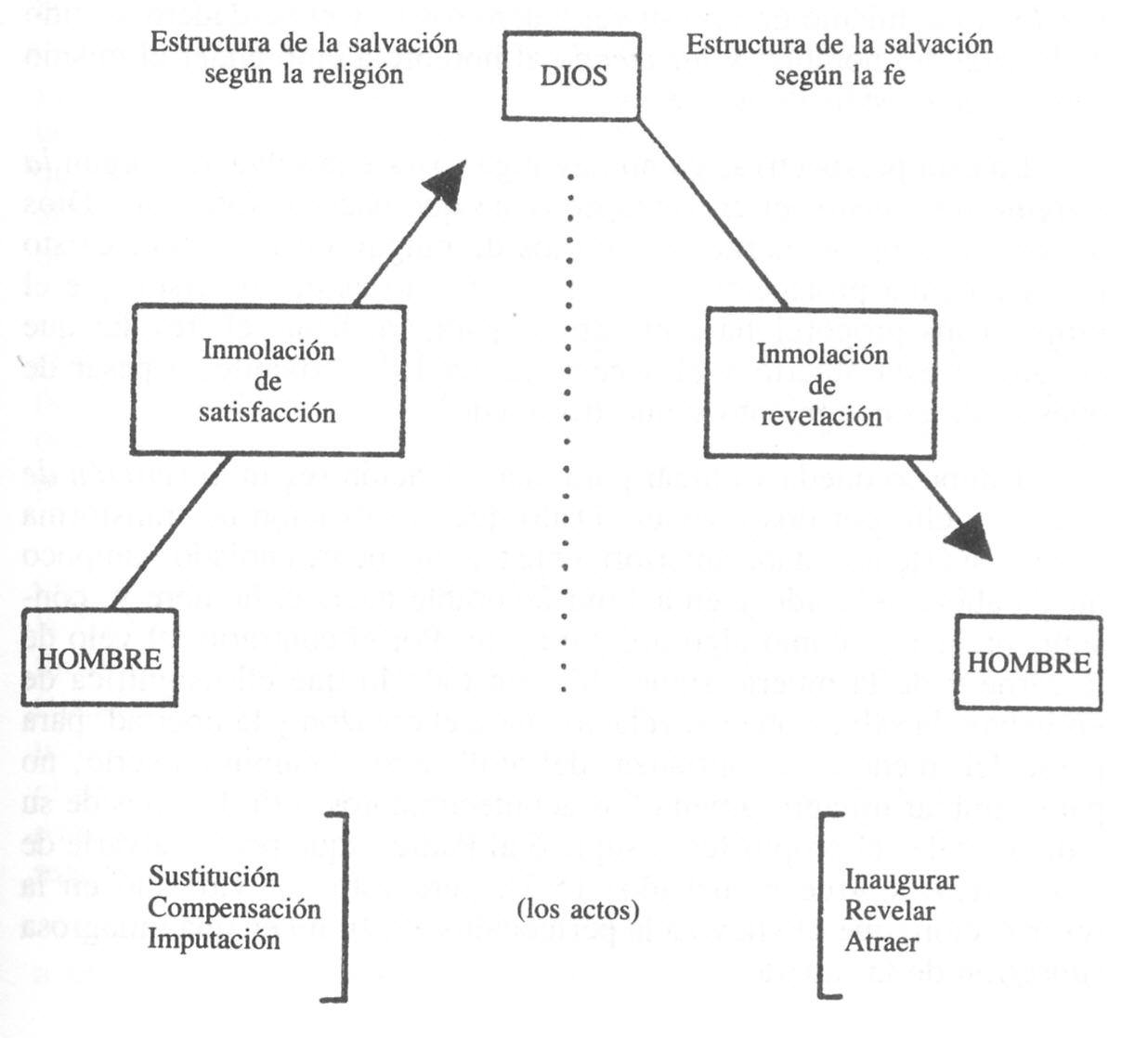

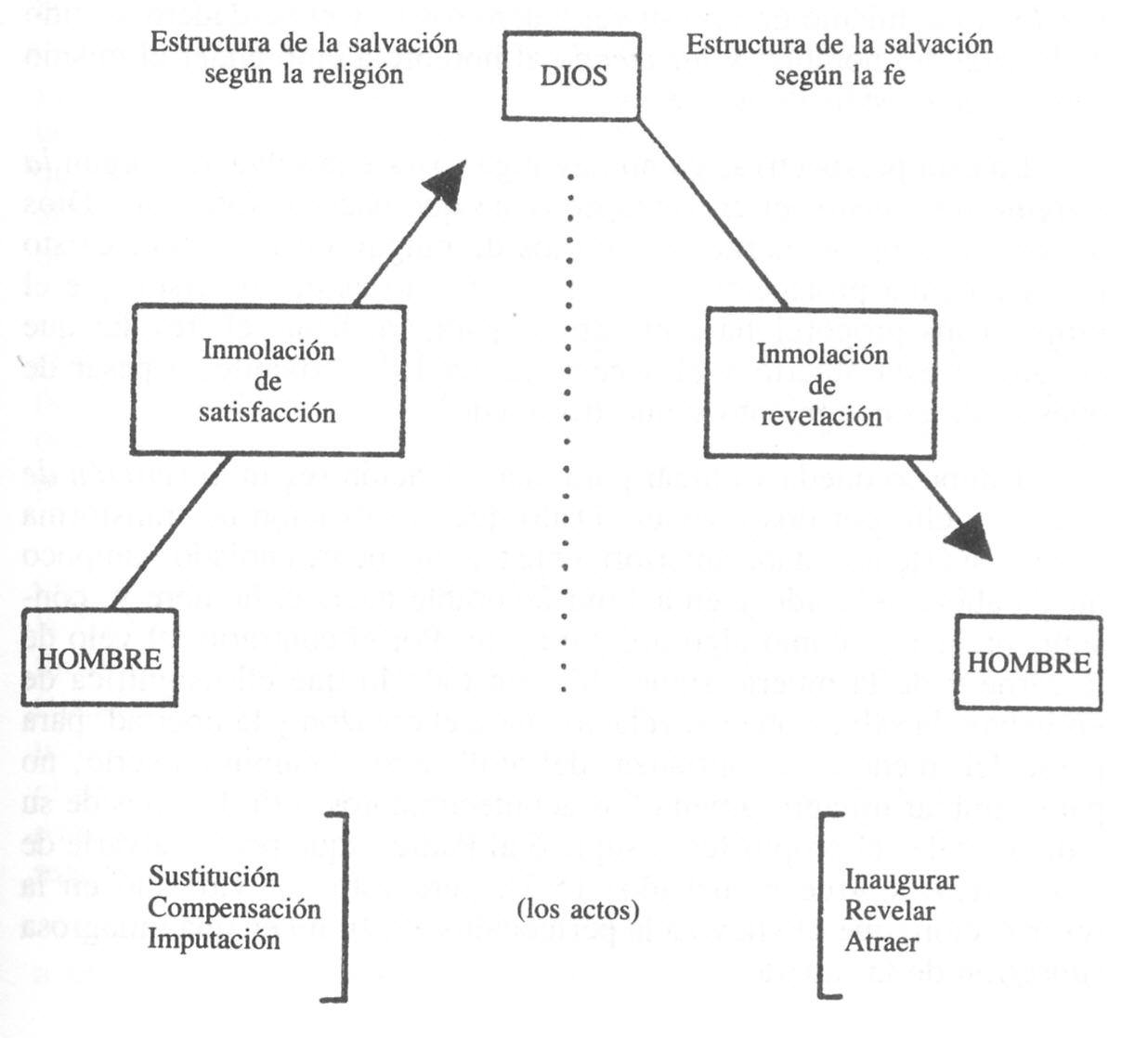

Y puesto que en el fondo de toda esta reflexión, y animándola, lo que hay es una búsqueda del verdadero rostro de Dios, esta nueva etapa nos hará descubrir que la obra de Jesús no consiste en satisfacer y apaciguar a un Dios enojado y vengativo. La salvación cristiana no consiste en una operación jurídica de satisfacción, sino en una obra existencial de revelación.

Al deseo del hombre que se encuentra aún extraviado en el desconocimiento, la rebeldía y todo tipo de prácticas aberrantes que de ahí se siguen, Dios se le revela como Fuerza de vida para el hombre. Y esta revelación se realiza en la vida de Jesús, a través de todas las etapas de su trayectoria: ante todo, su praxis; y luego la muerte que de ella se deriva y la resurrección, en la que Dios da la razón a Jesús y realiza plenamente su deseo. Esclareciendo de este modo el horizonte del deseo del hombre, Dios lo salva en Jesús, liberándolo y atrayéndolo a una praxis semejante a la de Jesús: la praxis de los hombres salvados.

1. EL LENGUAJE DEL SACRIFICIO

No se trata en este momento de estudiar toda la problemática del sacrificio en la Biblia y en la historia de las religiones emparentadas con ella. Tampoco se trata de analizar la Carta a los Hebreos en su totalidad. Nuestra problemática es muy concreta: al proyectar sobre la vida de Jesús la clave de un lenguaje sacrificial,

¿cómo concibe la Carta el sacrificio?Vamos a mantenernos, pues, estrictamente dentro de la Carta y vamos a fijamos exclusivamente en su forma de desarrollar lo concerniente al sacrificio. Tradicionalmente —y así lo prueba el juicio que da Girard sobre la Carta— ha reinado el más absoluto de los malentendidos en torno al pensamiento sacrificial y sacerdotal de esta Carta. El lector interesado en descubrir una exégesis que, en definitiva, no sea una simple proyección sobre el texto de la teoría satisfaccional podrá acudir provechosamente a los estudios de A. Vanhoye, en especial Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el Nuevo Testamento (Salamanca 1984), sobre todo la 2. parte.

La alternativa que se plantea al comienzo mismo de nuestro análisis es la siguiente: ¿contiene la Carta una interpretación del sacrificio «materialista» o una interpretación «simbólica»? Llamo «materialista» a la interpretación que ve en la sangre derramada la materialización del sufrimiento y la muerte de la víctima, así como de la exigencia divina y de su satisfacción. Si la Carta a los Hebreos funciona de esta manera, entonces tiene razón Girard: la Carta ha traicionado a los evangelios. O bien, según la perspectiva de la teología tradicional, la Carta ha explicitado el alcance de la muerte de Jesús, relatada por los evangelios, en el sentido de un sacrificio compensatorio; teología a la que las teorías medievales de la satisfacción atribuyeron, en definitiva, un valor prácticamente absoluto.

Y denomino «simbólica» la interpretación que utiliza el lenguaje sacrificial para abordar la vida misma de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, y hacer ver su alcance salvífico, pasando así de lo ritual a lo existencial o, por emplear las categorías que utiliza la Carta, de la «imagen» a la «realidad» (9,23).

1. El sacrificio de las expiaciones según la Carta a los Hebreos

A partir del capítulo 9, la Carta se inspira en la gran fiesta de las Expiaciones, el gran sacrificio anual de renovación de la alianza, para expresar el significado de la vida y la muerte de Jesús.

De hecho, toda la Carta va dirigida a cristianos que parecen haber perdido su vigor y comienzan a añorar el fasto, mucho más visible, de las grandes liturgias judías a las que asistían antes de su conversión a la fe. Esta nostalgia litúrgica —y la consiguiente necesidad en que se ve el autor de responder a ella— se halla ciertamente en el origen de este rebuscado paralelismo entre el sacrificio de las Expiaciones y la vida de Jesús.

Este sacrificio del Gran Perdón —y la guerra de 1967 hizo que todo el mundo conociera el nombre exacto de esta fiesta judía: «Yom Kippur»— era el sacrificio más solemne de la liturgia del Templo: era la única ocasión, en todo el año litúrgico, en que el sumo sacerdote, y sólo él, después de interminables preparativos de purificación, se atrevía a entar en el Sancta Sanctorum para celebrar en él la renovación de la alianza entre Dios y el pueblo.

En función de la descripción que la Carta hace de este sacrificio y de los paralelismos que establece con Jesús, parece realmente que la Carta percibe el sacrificio del Kippur según el proceso que vamos a ver a continuación y que consta esencialmente de cuatro actos litúrgicos.

1.1.

Primer acto: la obtención de la sangrePara una persona moderna —sobre todo si, en el transcurso de un viaje a algún país «exótico», ha asistido a alguna matanza ritual—, el sacrificio no se da más que en el contexto de un rito sangriento y violento. Pero, en realidad, el Antiguo Testamento y las religiones circundantes o emparentadas con él conocían múltiples formas de sacrificio. Una ofrenda de frutos, una libación de aceite o de vino y, sobre todo, el sacrificio de alabanza no tienen nada de violento ni de sangriento y, sin embargo, son auténticos sacrificios.

De hecho, la ejecución forma parte de un sacrificio por razones puramente técnicas. Si se pretende celebrar un sacrificio de alianza cuyo gran símbolo sea la sangre, es técnicamente necesaria la ejecución de un animal, porque ¿cómo obtener la sangre de un animal sin ejecutarlo? O si se quiere celebrar un sacrificio de comunión que culmine en una comida de carne, habrá que matar al animal para asarlo.

Es en este punto donde se enfrentan las interpretaciones materialistas y las simbólicas. Para aquéllas, la ejecución no es un asunto simplemente técnico, sino que constituye el núcleo mismo del sacrificio: el animal sacrificado ocupa el lugar del hombre, cuyo pecado es merecedor de la muerte y que, de este modo, paga su deuda mediante víctima interpuesta.

Personalmente, yo prefiero situarme del lado de las interpretaciones «simbólicas» y adoptar una postura como la de Miqueas 6,6ss. —«¿Entregaré a mi promogénito por mi rebeldía...?»—, en pro de una desnaturalización del sacrificio. En toda religión hay que distinguir entre la intuición primera, en su pureza original, y sus ulteriores corrupciones. La corrupción mercantilista, contra la que luchan los profetas del Antiguo Testamento, no debe ocultar el sentido originario del proceso sacrificial.

Pero no nos compete ahora dilucidar este asunto de carácter general. Lo que ahora nos importa es determinar en cuál de los marcos se sitúa nuestra Carta. Y creemos poder afirmar que su enfoque es claramente simbólico, como lo muestra, ante todo, un pequeño detalle: la facilidad con que la Carta pasa de pronto de la «sangre» al «cuerpo» (10,5-10). Anteriormente había insistido en la sangre, en la necesidad de la misma para el perdón (9,22); pero, si la Carta tuviera una visión «materialista» de los elementos del sacrificio, no podría pasar de repente de la «sangre» al «cuerpo» y decir: «Hemos sido santificados en virtud de la oblación del cuerpo de Jesús» (10,10), después de haber establecido con toda firmeza que «sin efusión de sangre no hay perdón» (9,22).

Con mayor razón, no podría omitir toda mención material y limitarse a decir: «Cristo se ofreció a sí mismo a Dios» (9,14). Por el contrario, si el lenguaje es simbólico, aunque su dependencia del ritual del Kippur le hace a la Carta hablar de «sangre», su dependencia del Salmo 40 —que es citado a partir de 10,4— le permite pasar, sin problemas, a hablar de «cuerpo»; y tanto «sangre» como «cuerpo» se refieren a Jesús en su totalidad, con toda su vida, como veremos más adelante.

Otra prueba aún más significativa: a aquellos nostálgicos de los ritos perfectamente concretos del Templo, la Carta desea recordarles y demostrarles que los cristianos tienen en Jesucristo algo muy superior. El autor de la Carta tiene todos los elementos en su mano para situar el sacrificio de Cristo, de un modo perfectamente concreto y material, en su sangre y en su muerte en la cruz; sin embargo, su tesis a este respecto (5,7) desprecia olímpicamente estos elementos concretos y sangrientos y, para sorpresa del lector atento, se orienta en una dirección completamente distinta. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús; y este sacerdote ha ofrecido su sacrificio: «oraciones y súplicas». «El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas...»: la lectura simbólica y la transcripción existencial correspondiente están perfectamente claras; y ello tiene lugar no en un pasaje secundario, sino en la formulación misma de una tesis fundamental de la Carta. El objeto real del sacrificio no es ni la sangre derramada ni el cuerpo entregado a la muerte, sino la «oración» de Jesús. Lo cual empalma con el consejo que se da a los cristianos al final de la Carta: «Ofrezcamos sin cesar a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre» (13,15). E inmediatamente a continuación, se formula con absoluta naturalidad la gran crítica contra la concepción materialista y compensatoria del sacrificio: «No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente, porque ésos son los sacrificios que agradan a Dios» (13,16).

Una vez asegurado fundamentalmente este contexto de lectura simbólica, podermos volver a la descripción de ese primer tiempo litúrgico del sacrificio de expiación.

Al cabo de un año entero de pecados y de infidelidades a la Alianza con Dios, ¿puede Israel seguir considerándose el pueblo de Dios? Se trata de un problema angustioso, porque Israel no puede sobrevivir como

pueblo si no es siendo pueblo de Dios. Es su vida misma lo que está en juego: es imperiosamente urgente retomar a Dios y renovar la alianza con él. A esta necesidad vital responde, por lo demás, la institución divina de la gran celebración de la Expiación: el mismo Dios invita al pueblo a efectuar esta conversión, que espera que se produzca en el seno mismo del proceso ritual que él ha instituido.Se trata de la vida del pueblo, cuyo símbolo tradicional es, consiguientemente, la sangre. Pero no es posible tomar la sangre del pueblo; por eso deberá ser la sangre de un animal la portadora ritual de dicho significado. En principio, el pueblo comprende el rito y su simbolismo y se identifica con la sangre que el sumo sacerdote recoge.

El pueblo no se identifica con el animal sacrificado ni ve en él una víctima que ocupe su lugar. No hay contexto alguno de castigo ni de sustitución: la ejecución es puramente técnica y sirve únicamente para obtener el símbolo ritual, la sangre, a fin de que la celebración pueda significar la andadura vital de todo el pueblo, que retorna hacia Dios y espera ser acogido por El una vez más.

1.2. Segundo acto: el paso a través del velo

La sangre, recogida en un vaso y transportada por el sumo sacerdote, es, pues, la vida del pueblo. Ahora ya puede efectuarse el proceso ritual de la vuelta a Dios: el pueblo se reconoce simbólicamente representado, y Dios, por su parte, significa su presencia en medio del pueblo mediante la serie de símbolos que se encuentran en el interior del Sancta Sanctorum, en el que, por lo tanto, va a entrar el sumo sacerdote, condensando ritualmente en su persona toda la andadura existencial del pueblo entero.

Es el momento dramático por excelencia; el anterior sólo era un momento preparatorio. La carga dramática proviene, por una parte, de la singularidad del rito (efectuado una sola vez al año y únicamente por el sumo sacerdote) y, por otra, del misterio inaprehensible de Dios, en el que el sumo sacerdote se introduce, y de lo que allí se ventila: la vida del pueblo. En el momento en que el sumo sacerdote atraviesa el velo y desaparece en el interior del Sancta Sanctorum, la angustia ritual alcanza su punto culminante: ahora puede suceder todo, lo mejor y lo peor. Lo peor: que Dios, asqueado de su pueblo, se niegue a renovar la alianza, lo cual supondría la ruina y la desaparición de Israel. Lo mejor: que Dios, fiel a su alianza y a la fiesta que él mismo ha instituido para su renovación anual, acoja al pueblo, con lo cual Israel sabrá que sigue siendo pueblo de Dios y habrá reencontrado la plenitud de su vida.

1.3.

Tercer acto: la aspersión del propiciatorioDe hecho, en el Sancta Sanctorum simboliza Dios su presencia mediante un vacío. Al otro lado del velo, el sumo sacerdote va a descubrir el arca de la alianza, una especie de cofre, en el que se contienen las tablas de la Ley, recubierto de oro y flanqueado a ambos lados por sendas estatuas que representan a otros tantos querubines.

Ninguno de esos objetos representa a Dios, porque el Innombrable no puede ser representado por ningún tipo de imagen. Dios ofrece su presencia inaprehensible en el Vacío que hay encima del arca, entre ambos querubines: allí está el corazón del Templo, la meta simbólica de toda la andadura ritual de expiación.

Ritualmente, la renovación de la alianza se producirá en el momento en que ambos símbolos, el Vacío y la Sangre, se encuentren. Y este último encuentro ritual se efectúa mediante una aspersión de sangre, la cual, inevitablemente, cae sobre la tapa de oro del arca. Esta tapa de oro, que tiene una importancia ritual verdaderamente central, se denomina «propiciatorio», y la sangre que cae sobre ella constituye la prueba ritual de que la Alianza ha sido renovada y los pecados han quedado expiados (es decir, suprimidos por el perdón fiel de Dios). De acuerdo con su contenido simbólico, la sangre que cae sobre el propiciatorio es la vida del pueblo, que ha recuperado su condición de pueblo de Dios; es

la vida de Israel, renovada y plenamente realizada por la proximidad recobrada con su Dios, y recobrada al término de un proceso no compensatorio (en virtud de los dolores y la muerte de la víctima que sustituye al pueblo), sino existencial: un proceso de conversión que se significa en el rito. Toda la eficacia del rito proviene de Dios, que fue quien lo instituyó para el pueblo como un medio visible, concreto, sorprendente y festivo de retomar constantemente a Dios y de reencontrar la fe y el gozo de ser pueblo de Dios.1.4. Cuarto acto: la aspersión del pueblo

La sangre que cae sobre el propiciatorio es, pues, la vida del pueblo, renovada y plenamente realizada ahora en la alianza con Dios. Pero el pueblo, que permanece fuera, aún no lo sabe. Por eso es preciso que le sea notificado y que, aceptándolo, lo ratifique. Es preciso que la Sangre, preñada ahora de todas esas significaciones salvíficas, regrese a su portador simbólico: el pueblo. Por eso es por lo que el sumo sacerdote no rocía el propiciatorio más que con una parte de la sangre, reservando otra parte de la misma para efectuar la aspersión sobre el pueblo.

El sumo sacerdote, actor ritual y testigo de la alianza renovada, sale de nuevo ante el pueblo y lo asperja diciendo: «He aquí la sangre de la alianza». El pueblo, que lo acoge con fe, sabe que a través de ese gesto

es Dios quien le da su vida, renovada y hecha de nuevo perfecta, puesto que está nuevamente fundada en la alianza con el Dios Vivo y Perfecto.El proceso ritual queda así consumado, y ya sólo tiene eficacia en el pueblo en la medida en que éste se integre verdaderamente en el rito y emprenda existencialmente ese camino al que Dios le invita y en el que le acoge para revelarle de nuevo su fidelidad a la alianza.

1.5. ¿Qué es, pues, el sacrificio?

Este proceso ritual es un «sacrificio»; es incluso el sacrificio por excelencia del ritual judío. Y una vez comprendido su funcionamiento simbólico, podemos ahora intentar una definición del sacrificio, resumiendo en una fórmula concisa lo esencial de dicho acto, tal como en todo caso lo entiende la Carta a los Hebreos y lo aplica a la vida de Cristo. El sacrificio, en el plano ritual, es, pues, un acto simbólico por el que el pueblo puede acceder a Dios para encontrar en la comunión con El su propia plenitud. ACCESO, COMUNIÓN y PLENITUD son los puntos fundamentales de esta definición. Todo el proceso se desarrolla en el rito y el símbolo: no es, pues, la materialidad de las ofrendas, ni la sangre ni la muerte, lo que abre el acceso a Dios, sino más bien la verdad interior y personal de la andadura expresada en el rito simbólico.

Este aspecto queda subrayado, además, por el hecho de que, para la Carta a los Hebreos, el sacrificio de expiación no es considerado como una invención del hombre (el esfuerzo de éste por poner a Dios de su parte), sino más bien como una institución y una revelación de Dios.

Naturalmente, lo que hay ahí es una «primera alianza» (8,7) que, por lo tanto, deberá tener su plena realización en la «nueva» (8,13), la cual hará que aquélla quede anticuada. Y, por supuesto, se trataba sobre todo de revelar que todo aquello no era más que un comienzo, una «sombra de los bienes futuros» (10,1), «una figura del tiempo presente» (9,9). «El Espíritu Santo daba a entender de esa manera que aún no estaba abierto el camino del santuario...» (9,8). Dios, por consiguiente, ya se estaba revelando, aunque a la vez preparaba la etapa ulterior y definitiva. Este tema, fundamental para la Carta a los Hebreos, sirve de obertura a toda la Carta: «Después de haber hablado Dios en el pasado de una manera fragmentaria y de muchos modos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo...» (1,1-2).

El sacrificio, incluido el de la antigua alianza, figura del de Jesús, está situado ya en un contexto de revelación. Es Dios quien instituye y da a su pueblo el gran rito anual por el que El habrá de ser nuevamente reconocido como el Dios fiel a la alianza. En este sacrificio que El mismo da al pueblo para que lo celebre, es Dios, por consiguiente, quien abre al pueblo la posibilidad de acceder de nuevo al Dios de la alianza y recuperar, en la comunión con El, su propia perfección de pueblo de Dios.

2. El sacrificio de Jesús en la Carta a los Hebreos

Pasamos ahora de lo ritual a lo existencial: no se trata ya de vivir e interiorizar un proceso de conversión expresándolo y celebrándolo con ritos simbólicos; ahora, con Jesús, es toda su vida la que se percibe como un acceso a Dios; es toda su vida la que es comprendida como un sacrificio, el sacrificio definitivo, realizado «de una vez para siempre». Y puesto que el rito sacrificial sirve de «clave de lectura», vamos a volvernos a encontrar —aplicados ahora a la vida de Jesús e interpretando ésta como el acto fundante de la salvación— con los cuatro elementos constitutivos del sacrificio.

2.1. La existencia de Jesús

En el plano ritual, el sacrificio comienza con la obtención de la sangre como símbolo (la sangre es la vida) y, consiguientemente, con la constitución del pueblo en actor sacrificial, deseoso de integrarse de lleno en el proceso ritual.

Por lo que se refiere a Jesús, este primer acto corresponde a su vida real, con su praxis concreta desde el principio hasta el final. Dejando a los evangelios la tarea de describir esta etapa detalladamente, la Carta se limita a fijar sus momentos y ejes esenciales.

Está, en primer lugar, la entrada en la vida, de la que se subraya el espíritu con que es vivida: «Al entrar en este mundo, (Cristo) dice: `Sacrificio y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo... Entonces dije: ¡He aquí que vengo... a hacer, oh Dios, tu voluntad!'» (10,5ss.).

También se expresa lo esencial de la existencia de Jesús y de su proyecto; existe un sentido, un sentido fundamental, que preside toda la vida de Jesús: «Hacer la voluntad de Dios». No sabemos aún lo que estas palabras significan exactamente; pero, por encima de todo, no hay que atribuirles a priori el sentido que nos han enseñado a darles en el marco de la teoría de la «satisfacción», según la cual la voluntad de Dios consiste en que Jesús sufra y pague por los demás.

A la luz del citado sentido fundamental, comienza el sacrificio de Jesús, su trayectoria de acceso a Dios: «He aquí que vengo». Es

la primera etapa del sacrificio, la obtención de la «sangre» —es decir, la vida de Jesús—, la constitución de Jesús en actor sacrificial.De pasada, hay que hacer notar que de esta forma se confirma la interpretación simbólica —no realista ni dolorista— del sacrificio. La ejecución de la víctima es una exigencia puramente técnica, un acto secundario y accesorio. Por eso, en el caso de Jesús, este primer acto, lejos de conllevar una ejecución (una muerte), lo constituye una «entrada en el mundo» (un nacimiento), una vida que se estructura en torno a su sentido fundamental. Lo esencial en este lenguaje simbólico que habla de «sangre» es, consiguientemente, la vida real de Jesús, que se encuentra globalmente significada de esa manera.

El segundo aspecto que recoge la Carta se refiere a la clase de mundo en que entra Jesús: un mundo-prisión, una existencia-impasse, una vida de esclavitud:

«...así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al Diablo, y liberar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud» (2,14s.).

La existencia del hombre es una prisión, cuyo carcelero es Satanás; sus muros son la carne, la sangre y la muerte, es decir, la condición frágil y mortal del hombre; y éste, el hombre, con su deseo infinito de vida y de felicidad, es el prisionero. Dicho deseo va a enloquecer de miedo, va a replegarse sobre sí mismo y va a tratar constantemente, en vano, de realizarse al precio que sea, por mucha violencia que entrañe. Esta condición humana es un atolladero, porque este mundo está poblado de esclavos, esclavos del miedo y del sin-sentido, que los arroja sobre sí mismo y sobre todas las aberraciones de sus enloquecidos deseos. Estos hombres son seres «ignorantes y extraviados» (5,2), y esa ignorancia y el consiguiente extravío postulan una vital y urgente necesidad de revelación que les permita llegar a conocer el sentido de su vida, así como algún tipo de guía que les haga salir del atolladero.

Jesús va a entrar en esta existencia y va a participar plenamente de esta difícil condición. Pero la Carta se limita a exponer lo esencial: su inmersión en la condición humana:

«...el cual, habiendo ofrecido en los días de su carne (= a lo largo de su vida terrena, sobre todo frente a la muerte) oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y, aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia...» (5,7s).

La debilidad de la carne, con su enorme miedo a la muerte; el deseo enloquecido en medio del clamor y las lágrimas; los sufrimientos., en los que se anuncia ya la muerte irreversible...: Jesús ha «entrado en este mundo» verdadera y totalmente y, aparentemente, también él ha quedado atrapado en el atolladero del miedo.

De este modo, en el primer acto sacrificial la «Sangre» ha quedado ya plenamente constituida; la «Sangre» es la vida de Jesús, sumida de lleno en el dramático absurdo de la condición humana.

2.1.1. Del miedo a la obediencia

Si Jesús no hubiera hecho más que «compartir la condición humana», no sería sino uno de tantos esclavos. Si, por el contrario, vive esta condición de fragilidad y de muerte con una referencia nueva y única, entonces podrá ser el agente de una transformación. La referencia de la existencia de los hombres es «el miedo ala muerte» (2,15); la de Jesús es «la obediencia» (5,8), la adhesión a la «voluntad de Dios» (10,9).

«Obediencia» y «voluntad de Dios»: dos conceptos viciados por la teoría de la «satisfacción», según la cual Dios quería tener una víctima cuyos sufrimientos y muerte acabaran reparando su honor, infinitamente ofendido; y habría sido a esta «voluntad» de Dios a la que habría «obedecido» Jesús.

Si, en lugar de interpretarlo con nociones preestablecidas, examináramos con objetividad el texto de la Carta a los Hebreos, descubriríamos que la «voluntad de Dios» encierra un contenido muy distinto. En primer lugar, un contenido general: «Dios

quería llevar muchos hijos a la gloria» (2,10); y luego un contenido particular, propio de la vida de Jesús: quería «perfeccionar mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación» (2,10).Dicho de otro modo: la voluntad de Dios es hacer de la vida humana —con su debilidad, sus sufrimientos y, finalmente, su muerte— un camino hacia la vida, hacia la realización plena, hacia la perfección. Dios quiere, pues, inaugurar este proyecto y revelarlo comenzando por Jesús, haciendo de éste el «inaugurador de la salvación».

Por lo que se refiere a la obediencia, la mejor definición nos la proporciona su propia etimología. En griego, obediencia es «hypakoé» (palabra formada por «akoé», que significa «escucha», e «hypo», que significa «debajo»). Obedecer, por consiguiente, es ponerse

bajo una palabra que se escucha. La misma construcción encontramos en latín («ob-audire»), en francés (ob-ouir») y en alemán («horchen» - «gehorchen»). El que obedece, al hacer de esta obediencia —como Jesús—la referencia central y constante de su proyecto y de su praxis de vida, es un hombre que estructura su vida en tomo a la escucha de una palabra.Y la palabra de que se trata, en Jesús, es la voluntad de Dios de hacer de la condición humana un camino hacia la vida y la perfección. Allí donde los hombres no «obedecen» más que a su miedo a la muerte, Jesús, por su parte, «obedece» a una voz distinta: la del Dios de la vida. «En los días de su carne», en la extrema debilidad de la muerte inminente, Jesús experimenta el más profundo desamparo en medio de «clamor y lágrimas» (5,7). Pero —y aquí radica la novedad— hace de ese desamparo una oración y una súplica dirigida a Dios, a quien conoce como «el que puede salvarle de la muerte» (5,7). Y en esto se mostró su obediencia, en lugar del temor; una obediencia que «se aprende a través de los sufrimientos» (5,8): sólo en esta situación extrema de debilidad puede el hombre acabar de hacerse verdaderamente un ser que se sitúa por completo bajo la palabra de Dios para escucharla y adherirse a ella.

2.1.2. Toda la praxis concreta de Jesús

De un lado, hay una «esclavitud», una existencia-impasse, porque el deseo choca dolorosamente con un horizonte cegado por el miedo a la muerte; del otro, una existencia «que viene», un hombre cuyo deseo se abre a un Dios que quiere la vida para los hombres. La Carta se limita a exponer estos sucintos rasgos, que, sin embargo, resultan fundamentales, hasta el punto de que no se acaba nunca de evocar su contenido, y menos aún de lograr que afecten plenamente a la propia experiencia. Por muy rápida, sucinta e intuitiva que pueda ser, esta descripción, sin embargo, nos remite inequívocamente a todo lo que hemos logrado saber acerca de Jesús, su vida y su praxis.

Este es el contenido completo del primer acto sacrificial. Corresponde al lector introducir aquí las informaciones obtenidas en el capítulo anterior.La Carta —puesto que no es ese su propósito ni ella es un evangelio— se ha limitado a consignar el marco de dicha vida: «la entrada en el mundo» (10,5) y la inminencia de la salida del mismo (5,7s.). No describe, pues, más que sus dos grandes ejes: de una parte, la participación en la condición humana en su totalidad; de otra, la diferencia: la obediencia, en lugar del temor. Por lo que se refiere a esta obediencia, a esta praxis centrada en la escucha de la verdad de Dios, ya la hemos estudiado detenidamente —en el contexto del Evangelio—en el capítulo anterior, que es lo que ahora nos permite unificar plenamente la vida y el sacrificio de Jesús, puesto que este último constituye su primer acto y, por consiguiente, la base constitutiva de los actos subsiguientes.

La «sangre» de Jesús, al nivel del primer acto sacrificial, es, pues, la expresión simbólica para referirse a la vida de Jesús, con su inserción total en la condición humana, pero también con su diferencia: la obediencia, en lugar del temor; la praxis concreta en contra de todas las mentiras humanas, en lugar de las dominaciones y apariencias del deseo humano enloquecido, en lugar de las cobardías y abandonos del deseo humano desesperado.

2.2. La muerte de Jesús

Tras la obtención de la sangre, el sacrificio de las expiaciones proseguía con el paso a través del velo. En su proceso ritual, este segundo acto, por preñado que pueda estar de una dramática simbólica, no conllevaba muerte alguna. Al pasar de lo ritual a lo existencial —el paso a través del velo—, ese salir del espacio humano para desaparecer en un más allá misterioso se convierte ahora en un «paso a través de su propia carne» (10,20): en la vida real de Jesús es ahora el tiempo de la muerte.

El velo del Sancta Sanctorum, esa separación infranqueable entre los hombres y Dios, se convierte, pues, en «el velo de la carne» (10,20), el velo de la extrema fragilidad humana. Ahora bien, cuando la existencia humana llega a esta zona de la muerte y se ve obligada a franquear tal umbral, ¿adónde va?

Más allá de este velo, ya no hay un espacio ritual simbólico: el interior de una tienda, o unos objetos de culto... Al atravesar el «velo de la carne» se accede a «una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo» (9,11): «Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro...» (9,24).

Esta muerte es, pues, el paso a través del velo —infranqueable en cualesquiera otras circunstancias— que separa el espacio del hombre del de Dios, la existencia humana —hecha de fragilidad y de temor, de desconocimiento y de extravío— del espacio divino, donde la vida es perfecta. Por eso es por lo que el «paso a través del velo» se denomina también «travesía de los cielos» (4,14).

Otra variación simbólica: Jesús resulta ser el ancla que atraviesa el «velo» infranqueable de las aguas para llegar hasta la solidez del fondo y agarrarse a él (6,19).

La Carta no ignora que esta muerte de Jesús no es algo mítico, sino un acontecimiento histórico cuyo sentido y cuya causa radican en la propia praxis de Jesús. La Carta sabe que, si Jesús tuvo que morir, fue por causa de una opción de vida a la que se mantuvo fiel, a pesar de la mortal oposición que su praxis no tardó en provocar. Jesús es el que «renunció al gozo que se le proponía» (12,2) —si bien esta formulación no deja de ser un tanto vaga, sin embargo es inevitable pensar en la triple propuesta de felicidad y de éxito que le hace Satanás en las famosas tentaciones—, y es también «el que soportó la cruz sin miedo a la ignominia» (12,2), el que «soportó tal contradicción contra sí mismo de parte de los pecadores» (12,3) y aquel a quien, finalmente, humillaron los poderosos arrojándolo fuera de la ciudad (13,12-13). La condena a muerte de Jesús, por lo tanto, es, evidentemente, la culminación de esa su constante praxis que hemos calificado como «rechazo de rodo mesianismo de poder» y «opción por un mesianismo humano de veracidad». El paralelismo que se establece entre Moisés y Jesús gira precisamente en torno a esta oposición:

«Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero gozo del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo...» (11,24-26).

Rechazo de las mentiras, del poder, de la riqueza y los goces que ésta proporciona; consagración a una lucha humana en favor de la verdad y en solidaridad con un pueblo: la praxis de Moisés, primer precursor y guía de un pueblo, preanuncia la de Jesús, que en la Carta a los Hebreos aparece resumida en absoluta identidad con la praxis que el Evangelio le atribuye.

Por eso la Carta no tiene que desarrollar este aspecto: ésa es tarea de los evangelios. La Carta sólo se fija en lo esencial, el acontecimiento, para deducir de él todo su alcance salvífico aplicándole la clave de interpretación sacrificial.

Al nivel de este segundo acto, la muerte, aún no hay nada terminado: la «sangre» sigue siendo la vida de Jesús, la cual, gracias a la «obediencia» de éste, ha escapado al «temor a la muerte» y a sus consecuencias prácticas y se ha comprometido voluntariamente en un camino de veracidad y fragilidad, a cuyo término se encuentra la muerte. La «sangre» de Jesús, esa sangre ahora «derramada» —cosa que sólo puede decirse de la simbólica ritual, porque la cruz no es un suplicio sangriento—, es, por consiguiente, la vida de Jesús empujada a la muerte por quienes se oponían a su praxis. Aún no hay nada resuelto, aún no hay nada salvado, y sigue estando planteado el problema humano por excelencia: ¿se ha sumido esta vida en el vacío y en la nada, como todas las vidas, y entonces el hombre tiene motivos para tener miedo, para vivir su existencia como un callejón sin salida, para vivir la vida como una prisión que, sencillamente, hay que hacer confortable a toda costa?; ¿se ha «derramado» esta «sangre» para nada?; ¿es Jesús, al igual que cualquier hombre, una «pasión inútil»?

2.3. El acceso de Jesús a la perfección

El tercer acto del sacrificio de las expiaciones lo constituía la «aspersión» del santuario, donde se renovaba la alianza y, consiguientemente, quedaban los pecados expiados, borrados por la confluencia de dos símbolos: la «sangre», expresión del pueblo, y el «vacío» existente encima del arca, expresión de la presencia de Dios. Sólo en este tercer acto queda consumado el sacrificio, mientras que el cuarto acto no es más que su anuncio y su ratificación en medio del pueblo.

Más allá del «velo de la carne», por detrás de la muerte, Jesús ha llegado junto a Dios y «se sienta a la diestra de Dios para siempre» (10,12). Este lenguaje simbólico viene a añadir a las referencias sacrificiales y sacerdotales la de la entronización real. La dimensión de comunión con Dios y de consumación en plenitud de la vida de Jesús se encuentra inequívocamente afirmada. Ahora ha quedado concluido el sacrificio único de Jesús, el cual, a través de su muerte como conclusión lógica de su praxis, ha accedido a Dios con toda su vida, ha entrado en la comunión con él y ha encontrado ahí su propia perfección. Acceso, comunión y perfección: los tres términos que definen el sacrificio en una visión no ya ritual, sino existencial, han sido aplicados a Jesús para expresar la dimensión salvífica de este ser y para precisar que en él acaban realizándose todas las promesas anteriores. En Jesús, al fin, Dios habla «definitivamente».

2.3.1. Dios ha hecho perfecto a Jesús

Esta afirmación constituye la principal tesis de la Carta (2,10; 5,9; 7,28), y la perfección a que se refiere es, concretamente, la resurrección.

Para tratarse de una Carta que tiene fama de insistir excesivamente en el aspecto de la reparación sangrienta y de la expiación dolorosa,

esta inversión de perspectiva puede resultar sorprendente. Sin embargo, la dimensión central de la resurrección es evidente a lo largo de toda la Carta, con tal de que no se lea el texto desde los a priori religiosos de las teorías de la «satisfacción».Ante todo, fijémonos en el marco global de la Carta. La «obertura» cae de lleno bajo el signo de la resurrección: «después de que, en el pasado, Dios hablara a nuestros padres de una manera fragmentaria y de muchos modos...» (1,1); después de todas esas palabras «parciales», Dios pronuncia la palabra definitiva en su Hijo resucitado, «sentado a la diestra de la Majestad en las alturas» (1,3); en ese Hijo al que la resurrección ha otorgado un nombre —y, consiguientemente, una existencia y un papel— superior a todo cuanto existe, incluidos los ángeles (1,4ss. ); en ese Hijo al que el Padre «introduce como primogénito suyo en el mundo nuevo» (1,6). Todo el capítulo introductorio se presenta como una maravillosa obertura cuyos acordes giran en torno al tema central: Dios ha hablado definitivamente en Jesús resucitado.

En el otro extremo de la Carta, y acabando de enmarcarla, reaparece de nuevo el tema de la resurrección como una verdadera definición de Dios y de su obra: nuestro Dios es, esencialmente, el que «resucitó a Jesús de entre los muertos... en virtud de la sangre de una alianza eterna», el que le ha hecho «Señor» y «Gran Pastor de las ovejas» (13,20-21).

Hacer «perfecto» a Jesús significa también —y «de manera idéntica», si pasamos al lenguaje sacrificial— entronizarlo como sumo sacerdote: «Aun siendo Hijo, con lo que padeció experimento la obediencia; y, llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote...» (5,8-10). Resurrección y entronización como sumo sacerdote son conceptos idénticos en cuanto a su contenido, y sólo se diferencian en el lenguaje simbólico utilizado. Dicha identidad quedó particularmente subrayada por la proximidad de sendas citas de los salmos aplicadas a Jesús: «Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy» (se refiere a la resurrección) y «Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec» (5,5-6). Esta doble resonancia del tema «hacer perfecto» resulta posible, lingüísticamente hablando, porque la traducción griega del Antiguo Testamento ya había acuñado este término para designar la consagración sacerdotal. Pero es, sobre todo, al nivel de los contenidos y de su valor salvífico como debemos acabar de captar este lenguaje sacrificial y redescubrir la profunda identidad real entre el resucitado y el sumo sacerdote que ofrece su sacrificio de expiación de una vez para siempre.

De hecho, ser sumo sacerdote significa, esencialmente, ofecer el gran sacrificio anual de las expiaciones. Pero con Jesús se ha pasado resueltamente de lo ritual a lo existencial. La función ritual del sumo sacerdote consistía, en definitiva, en asperjar el propiciatorio; y era en este rito en el que la «sangre» —es decir, el pueblo con toda su vida— volvía a encontrarse en conmunión con su Dios y recobraba su vida «perfecta» como pueblo de Dios.

Al pasar de lo ritual a lo existencial, esa «sangre» en la que culmina el sacrificio es la vida de Jesús hecha perfecta junto a Dios. La «sangre» es la vida;

y la «sangre» del sacrificio consumado es la vida resucitada, es Jesús resucitado.Sólo un correcto y exhaustivo análisis del rito sacrificial y de su lenguaje permite, por encima de todas la imágenes habituales, percibir esta sorprendente identidad entre «sangre» y resurrección, así como entre «Resucitado» y «sumo sacerdote».

A lo largo del sacrificio, la «sangre» ha ido evolucionando: aun tratándose siempre de la vida de Jesús, en primer lugar se ha tratado de la existencia histórica del mismo Jesús (I acto); a continuación, de la «sangre» derramada, la muerte (II acto); y, finalmente, de la «sangre» sobre el propiciatorio, de la vida consumada junto a Dios, de la resurrección (III acto). Y el sacrificio sólo existe en y a través del conjunto.

Lejos, pues, de quedarse en la muerte y el sufrimiento, el verdadero lenguaje sacrificial hace de ellos una etapa de «transición», porque la consumación de todo el proceso sacrificial es la vida del hombre hecha perfecta junto a Dios. Lejos también, por lo tanto, de definir el sacerdocio de Jesús por un acto de muerte, el verdadero lenguaje sacrificial lo define como la dignidad del hombre capaz de atreverse a emprender la gran travesía humana hasta Dios y hasta su vida acogedora. Es la resurrección, la perfección de la vida humana junto a Dios, lo que define el sacrificio y el sacerdocio. Por eso, e independientemente de las diferencias de lenguaje, que ya no deberían engañamos, «sangre» y resurrección, «sumo sacerdote» y resucitado se refieren a la misma realidad, y una realidad que salva: la vida humana y su gran aventura, desde su «entrada en el mundo» hasta su acceso junto a Dios. La «sangre» que salva no es la de la muerte, sino la de la resurrección.

No hay en el Nuevo Testamento duplicidad alguna entre el lenguaje sacrificial y el lenguaje de la resurrección. Invocar la sangre de Jesús (Rom 3,25) o el señorio del Resucitado (Rom 10,9) significa afirmar, con lenguajes diferentes, realidades perfectamente idénticas: la totalidad de la vida de Jesús que ha llegado, mediante su praxis de verdad hasta la muerte, a la plenitud de la resurrección.

2.3.2. Dios ha hecho de Jesús el Salvador

Según la simbólica sacrificial aplicada a Jesús, éste es «sumo sacerdote», y su papel se realiza en la ofrenda del «sacrificio» por los pecados del pueblo. Y la salvación obtenida consiste, pues, en la expiación —o purificación, o abolición— de los pecados: «Se ha manifestado ahora una sola vez, en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante el sacrificio de sí mismo... Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de la multitud...» (9,26-28). También aquí hay que saber descifrar el lenguaje sacrificial.

La transición de lo ritual a lo existencial es tan espontánea, tan natural, que se insinúa prácticamente a lo largo de todo el texto: sin previo aviso, brota una fórmula diferente que no proviene ya de la simbólica litúrgica. Así, por ejemplo, cuando dice: «y penetró en el santuario de una vez para siempre... consiguiendo una liberación definitiva» (9,12), nos hallamos en pleno contexto existencial, porque esa «liberación» se refiere a la esclavitud en que anteriormente tenía a los hombres el miedo a la muerte (2,15).

Incluso, a veces, ambos lenguajes coexisten en la misma frase: «Mediante una sola oblación, Jesús ha llevado a la perfección para siempre a los santificados» (10,14). «Santificar» proviene de la simbólica ritual; «llevar a la perfección», por el contrario, se refiere a la resurrección, a la vida del hombre realmente plenificada mediante su acceso junto a Dios.

Pero la formulación más completa a este respecto es, evidentemente, la que efectúa la transición entre la exposición teológica y la parte exhortativa que de ella se desprende:

«Teniendo, pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe... mantengamos firme la confesión de la esperanza...» (10,19ss.).

El apoyo del lenguaje ritual sigue existiendo, pero esta simbólica se inclina inequívocamente hacia lo existencial cuando se dice: «a través del velo, es decir, de su propia carne (o de su humanidad)». A partir de ahí puede recomponerse toda la línea argumental: el «santuario» es Dios y el espacio de perfección que Dios ofrece junto a sí al hombre; la «entrada en el santuario en virtud de la sangre de Jesús» es toda la existencia de éste, que culminó en la resurrección, porque la «sangre de Jesús» es a la vez su vida hecha perfecta junto a Dios.

De este modo ha quedado «inaugurado un camino a través de la carne»: el atolladero de la existencia humana ha quedado, pues, resuelto, la esclavitud del miedo a la muerte ha sido abolida,

y se ha abierto un camino, a través de la muerte, hacia la vida. El temor cede su lugar a una «seguridad plena», y el absurdo a la esperanza.La imagen del camino abierto resulta central para todo el conjunto, porque manifiesta el carácter eminentemente dinámico de la salvación realizada por el sacrificio de Jesús. Para la Carta, Jesús es, esencialmente, un hombre en marcha, pero cuya marcha va a acabar llegando hasta el final, «inaugurando así un camino nuevo y vivo». Tras él, también los creyentes, antaño atascados en el atolladero, se convierten en otras tantas existencias en marcha. El acto por excelencia del creyente es el de «acercarse a Dios», «avanzar hacia Dios», y esta noción se repite con frecuencia en la Carta: el camino está abierto; hagamos, pues, de toda nuestra vida una marcha esforzada y resuelta hacia el futuro que se nos ha revelado y ofrecido. Hagamos como Abraham, el padre de los creyentes, cuya figura es ejemplar, porque «salió» (11,8) y supo ser siempre nómada, en movimiento, sin detenerse ni instalarse jamás, «porque esperaba la ciudad asentada sobre cimientos (la Jerusalén celeste), cuyo arquitecto y constructor es Dios» (11,10).

A quien conozca siquiera un poco la montaña y el alpinismo, la imagen del camino le resultará familiar. Imaginemos a unos hombres que han quedado bloqueados en una pared; su inexperiencia les ha hecho avanzar demasiado, y ahora ya no saben por dónde deben pasar. Al no poder avanzar ni volver atrás, están perdidos. Pero de pronto se les une un guía que toma el mando y, escalando delante de ellos, les muestra el camino para salir de la pared: se han salvado.

Pues bien, ése es el título que se atribuye a Jesús: el de guía, jefe, precursor, iniciador (2,10; 6,20; 12,2). Tras él, los creyentes podrán «correr con fortaleza la prueba que se les propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe» (12,1-2). Avanzando por el camino que él ha inaugurado, sabrán que es por ahí por donde Jesús «lleva a la perfección (de la vida junto a Dios) para siempre a los santificados» (10,14).

Pero la imagen es también «marina»: Jesús es el ancla que, arrojada al agua, atraviesa el velo de las agitadas olas, se clava en el fondo y, a través de la cuerda, comunica al barco la seguridad que éste no podría hallar en medio del oleaje. «Asiéndonos a la esperanza propuesta, que nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma, y que penetra hasta más allá del velo, adonde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho... Sumo Sacerdote para siempre» (6,18-20).

Esta última imagen, no obstante, tiene sus límites: jamás se ha visto que un barco siga a su ancla, a menos que se hunda. La imagen es válida tan sólo para el tiempo de la esperanza, para el tiempo en que el «barco» resiste a las olas, a los asaltos del miedo, afianzándose en el anclaje de su esperanza mediante la cuerda de la fe que le une al precursor resucitado.

2.4.

El anuncio de la feCon el tercer acto, el de la «sangre» sobre el propiciatorio, es decir, el de la vida hecha perfecta junto a Dios, el sacrificio llega a su fin; ya sólo hace falta que el éxito del proceso sea conocido por el pueblo, a fin de que éste acabe por adherirse a él y habitarlo a través de toda su fe y toda su vida. El último acto es, pues, el de la aspersión sobre el pueblo de la sangre de la alianza: simbólicamente, se devuelve al pueblo su propia vida, pero ahora transformada y enriquecida por la vida misma de Dios.

«Vosotros, en cambio, os habéis acercado... a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora (sobre el pueblo) de una sangre más elocuente que la de Abal. Guardaos de rechazar al que os habla» (12,22-25). Ahora es, pues, el tiempo de la «sangre que habla», de Dios, que habla de manera definitiva mediante la sangre de Jesús, es decir, mediante esa vida llegada, a través de la muerte, a la perfección. Es, pues, el tiempo del anuncio de la fe, a fin de que se conozca la vida nueva y de que los hombres —saliendo de sus existencias cegadas por el miedo, enloquecidas en la ignorancia y perturbadas por el extravío— se embarquen en ella con intención de perseverar, con seguridad y ayudándose recíprocamente; a fin de que se conviertan en «los partícipes de Cristo» (3,14).

Lo que se anuncia es una salvación universal para todos los hombres «sus hermanos, a quienes tuvo (Jesús) que asemejarse en todo» (2,17). Es preciso, pues, que todos los hombres sepan que en adelante el camino ha quedado abierto. Y es preciso, concretamente, que aquellos a quienes esta palabra les ha alcanzado —por la predicación y el bautismo, por la inserción en una comunidad en cuyo seno se anuncia y se celebra sin cesar este misterio— «mantengan firme la confesión de esta esperanza» (10,23), adoptando valientemente y hasta las últimas consecuencias esa praxis fiel de la que Jesús dio el primer ejemplo (12,3-4). Y del mismo modo que Jesús, al entrar en el mundo, puso toda su vida bajo el signo de la obediencia a Dios (10,5-10) —es decir, se puso fundamentalmente a la escucha de la palabra de vida que viene de Dios—, así también los creyentes son los que «obedecen»

(5,8) a Jesús. La sangre de Jesús habla, es vehículo de una revelación; y los creyentes se ponen a la escucha de ella, haciendo de su vida, en lo sucesivo, un camino de acceso a Dios y a su perfección, haciendo de su propia vida un sacrificio, a imitación de Aquel a quien reconocen como su «precursor».

Conclusión: de la religión a la fe

R. Girard no muestra excesivo entusiasmo por la Carta a los Hebreos, que, en su opinión, es culpable de haber abandonado la gran novedad de Jesús y de los evangelios (la demistificación de la violencia sagrada) y de haber arrastrado al cristianismo a las teorías de la «satisfacción».

Ello equivale a hacer una acusación que no se tiene en pie si se lee con detenimiento el texto. Ciertamente, la Carta a los Hebreos será siempre un texto difícil, debido a su lenguaje y a sus referencias culturales a un mundo que nos resulta muy extraño y que, por consiguiente, se presta a todo tipo de equívocos. Pero, si se consigue penetrar debidamente en el lenguaje y el pensamiento de esta Carta, no se detecta ruptura alguna entre ella y los evangelios. Si Girard, no obstante, detecta dicha ruptura, es poque queda atrapado en su propia crítica de la «satisfacción». Y aunque tal crítica es perfectamente legítima, Girard no debería –como hace el sistema mismo que él critica— identificar «sacrificial» y «satisfaccional». La Carta a los Hebreos emplea un lenguaje sacrificial que en modo alguno es «satisfaccional», sino «revelacional»: lejos de contradecir los evangelios y la vida de Jesús, les proporciona un admirable instrumento de síntesis.

En Lucas veíamos a un Jesús cuya

praxis de testimonio en favor de la verdad y en contra del poder se inscribía plenamente entre los dos términos de un vasto diálogo entre la palabra del Padre, que expresa su voluntad de engendrarlo, y la palabra del Hijo, que manifiesta su absoluta confianza: «Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy» - «Padre, en tus manos pongo mi espíritu». En la Carta a los Hebreos es esta misma y única realidad la que es retomada y reformulada, si bien en un lenguaje sacrificial, para poner de manifiesto toda su plenitud salvífica frente a unos creyentes que flaqueaban en su fe en Cristo y empezaban a pensar con nostalgia en las grandes liturgias judías de antaño.Pero el inequívoco y constante paso de lo ritual a lo existencial muestra perfectamente que, lejos de efectuar una vuelta atrás, la Carta aporta más bien nuevas dimensiones y nuevos instrumentos conceptuales que expresen mejor la obra de vida y de salvación realizada en Jesús.

Si es cierto que el cristianismo se ha dejado invadir por las teorías religiosas de la «satisfacción», no es menos cierto que el fundamento de esta evolución no se encuentra, objetivamente hablando, en la Carta a los Hebreos, la cual, por el contrario, suministra todos los elementos necesarios para poder obviar dichas teorías.

Revelación y no-satisfacción

Conviene que volvamos, ante todo, a unos versículos que —al final de la exposición teológica, y antes de pasar a las exhortaciones concretas que de ella se derivan— precisan en forma de tesis la afirmación principal de la Carta:

«Teniendo, pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos...» (10,19-21).

Tal es, pues, la obra salvífica, percibida y creída en Jesús. Y en ella descubrimos, ante todo, una dimensión de INAUGURACIÓN: en la «sangre» de Jesús, es decir, gracias a toda su vida (praxis histórica, muerte y resurrección), ha sido inaugurado el camino que conduce -a la humanidad a la vida perfecta, haciéndole salir del atolladero de la carne y de la muerte en que se creía irremediablemente encerrada.

La segunda dimensión de la obra de Jesús es, por consiguiente, la de REVELACION: al inaugurar este nuevo camino nos han sido revelados el verdadero rostro de Dios, el verdadero sentido de la vida del hombre y la realidad de un «santuario», es decir, de una vida perfecta junto a Dios, de un «descanso» (cf. 3,7–4,11) tras la larga marcha de la existencia. Y esta revelación transforma el miedo del hombre en seguridad: la seguridad de acceder al santuario en virtud de la sangre de Jesús; la seguridad de seguir a éste en su resurrección, que libera de la esclavitud, del miedo y de la muerte.

La tercera dimensión es la de la ATRACCIÓN: «tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios». Ahora bien, «su casa somos nosotros, si es que mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza» (3,6). Hay una constante vinculación personal entre el guía y quienes le siguen y le obedecen. Jesús no se contenta con inaugurar y revelar un camino: ese camino es «vivo», porque él mismo es el camino y atrae a sí a cuantos confían en él: «Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados» (2,18).

De hecho, estas tres dimensiones se mezclan perfectamente en la noción central de «revelación», porque, efectivamente, se trata de

revelar, pero de revelar, ante todo, una realidad y no un simple discurso; había, pues, que inaugurar el camino para, a continuación, revelarlo a unos seres constantemente amenazados por el miedo y los extravíos del deseo que dicho miedo provoca; y, consiguientemente, hay también que atraer. Si se comprende debidamente como algo real y personal, la revelación resume perfectamente, por tanto, la obra salvífica de Cristo.La revelación se opone a la «satisfacción», con sus tres componentes (compensación, sustitución e imputación).

Toda la simbólica, infinitamente rica y diversificada, que utiliza la Carta confiere a ésta un pensamiento sumamente dinámico y vuelto hacia el futuro: no se trata de compensar un pasado ni de pagar unas deudas, sino de inaugurar un camino nuevo hacia el futuro y despejar un horizonte de sentido. Los pecados sólo están ahí como el «impasse», como la forma de existencia replegada sobre sí misma por el miedo y que la salvación va a abrir a una nueva dimensión.

En una sola ocasión parece sostener el autor la teoría compensatoria de una muerte que es el pago de unas transgresiones: «interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones...» (9,15). En este contexto, el autor, de hecho, está jugando con un término griego que significa tanto «alianza» como «testamento», y es el elemento jurídico de esta referencia el que pone el acento en la muerte: «Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador» (9,16-17). Debido a esta comparación jurídica, que sirve para establecer la aparición de un orden nuevo, la muerte adquiere aquí un valor en sí misma, mientras que en las demás ocasiones no es más que una etapa de un proceso que sólo culmina más allá de la misma muerte, un paso para acceder a la vida.

Por eso jamás se presentan los sufrimientos y la muerte como el contenido del sacrificio, que está clarísimamente indicado: Jesús ofreció a Dios «oraciones y súplicas» (5,7), ofreció su propia «sangre» (9,14), su propio «cuerpo» (10,10). El contenido del sacrificio es, pues, el propio Jesús, con toda su vida de obediencia y de confianza en Dios. En cuanto a los sufrimientos, no son en absoluto el contenido del sacrificio, el contravalor del pecado, sino que, para unos seres de carne y hueso, son paso obligado de la vida y, como tal, pueden constituir una trampa del miedo o una ocasión para aprender la obediencia y dejarse atraer hasta la perfección de la vida.

La Carta ignora también la «sustitución»: la simbólica de la Carta hace de Jesús un sacerdote; pero el deslizamiento de lo ritual a lo existencial hace de este sacerdote no ya un actor sacral que representa al pueblo impotente, sino un precursor, un guía que abre un camino y arrastra a él a quienes le siguen. «Por nosotros» no significa «en lugar de unos seres culpables e insolventes», sino «en favor nuestro y en cabeza de todos nosotros, para liberarnos del infranqueable atolladero».

En este mismo contexto, tampoco se trata ya de un salvador que, en virtud de su condición infinita de Hijo de Dios, habría podido limitarse a ofrecer una gota de sangre, la cual habría sido suficiente. Jesús no es sacerdote de nacimiento, porque es a la vez hombre e Hijo de Dios: no es la llamada «unión hispostática» el fundamento de su sacerdocio. Jesús no es un ser caído de los cielos que, gracias a su infinita dignidad divina, podría compensar los pecados de los hombres a base de ofrecer una mínima oblación. Por otra parte, tenemos motivos para creer que Dios no es el ser sádico que habría exigido a su Hijo pasar toda una existencia plagada de sufrimientos y de muerte.

De hecho, la Carta no ignora la filiación divina de Jesús, pero ésta es una cualidad que no le exime en absoluto del deber de

llegar a ser perfecto: «...aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección... fue proclamado por Dios sumo sacerdote...» (5,8-10). Jesús recorrió, pues, el camino normal de la existencia humana; y aunque es verdad que accedió a ella con un determinado conocimiento de Dios (con el célebre «He aquí que vengo»), que posee en virtud de su filiación divina y que le permite no ser esclavo del miedo, como lo es el resto de los hombres, ello no significa que Jesús no tenga que aprender la obediencia y encamarla en la sucesión de los acontecimientos históricos para, finalmente, efectuar su paso a través del velo, su acceso a través de la muerte. Y es entonces cuando llega a ser sumo sacerdote, en la resurrección.No hay, pues, ningún tipo de artificio sustitutorio: es desde dentro mismo de la existencia humana desde donde un «hermano» nuestro (2,17) realiza una obra de revelación, inaugurando el camino de la vida humana hacia la perfección de Dios. Esta obra precursora se realiza de una vez para siempre: en adelante, Jesús es quien, a la cabeza de todos nosotros, accede al Padre y a su perfección: «Cristo entró en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro» (9,24). «De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor» (7,25). Jesús inauguró y reveló de una vez por todas, y ahora no cesa de atraernos: es precediéndonos como intercede por nosotros.

La intercesión de Jesús no es, pues, una sustitución continua. No es menester que Jesús haga valer regularmente sus pasados méritos ante un Dios propenso a la amnesia o a los periódicos arrebatos de cólera. Es en su calidad de precursor y guía —actuando sobre nosotros, por consiguiente, prosiguiendo por nosotros su obra de revelación—como «intercede» Jesús por nosotros. Viendo con los ojos de la fe cómo «se presenta ahora ante el acatamiento de Dios», los hombres pueden salir del atolladero, emprender el mismo camino y llegar a ser los que «se llegan a Dios» y ya no cesan jamás de hacerlo y de vivirlo, a imitación de Cristo.

La salvación, en fin, no se realiza por imputación de los méritos de Cristo. Jamás se invita al creyente a poner sus pecados bajo el aval de un pago efectuado por Cristo. No se da ningún ardid jurídico de este tipo; es desde una nueva perspectiva y desde una nueva seguridad desde donde el creyente experimenta en sí mismo la realidad de una salvación. La «sangre» de Jesús obtiene para el creyente una «liberación» real que es percibida y se refleja en una praxis nueva: «su conciencia queda purificada de las obras muertas» —se trata de la existencia humana tal como se realiza en el miedo a la muerte— «para rendir culto al Dios vivo» (9,14), del mismo modo que lo rindió Jesús mediante la obediencia de toda su vida. Es gracias a la atracción del precursor como el hombre sale de su «impasse» para «acercarse confiadamente al trono de la gracia» (4,16).

De un Dios exigente a un Dios Salvador

En el centro mismo de esta red de relaciones es el rostro de Dios, ante todo, el que se manifiesta en toda su seductora diferencia.

El dios que exige la expiación por la sangre, el dios «contable e inmisericorde» (Guillemin,

L'Affaire Jésus, p. 80), brilla por su ausencia en la Carta a los Hebreos, en la que tampoco aparece en ningún momento el mecanismo propio de la «satisfacción», ni en su forma más dura (penal) ni en su forma más mitigada (moral). Jamás se presenta a Cristo ocupando el lugar de los pecadores impotentes y tratando de influir en Dios con su obra compensadora para obtener a cambio un veredicto favorable para el conjunto de los hombres. Este mecanismo, fundamentalmente religioso, no aparece en la Carta a los Hebreos.Por el contrario: todo parte de Dios en una dinámica de revelación. La Carta no duda en decirlo: es Dios el verdadero Salvador, y Jesús es su mediador, su revelador. No se salva a los hombres contra Dios, contra su cólera real ni contra su exigencia formal de expiación. Nada de eso. Nos salvamos por la «voluntad» de Dios que preside toda la obra de revelación y suscita en Jesús una palabra definitiva, una revelación para salvar a los hombres, para arrancarlos de su ignorancia y de su extravío: «Es en virtud de esta voluntad de Dios como hemos sido salvados, merced a la oblación, de una vez para siempre, del cuerpo de Jesucristo» (10,10). La oblación de Jesús es mediación, y el origen es la voluntad de Dios, la voluntad de «llevar muchos hijos a la gloria» (2,10) y, consiguientemente, de revelar e inaugurar dicha voluntad en la historia, comenzando por Jesús.

El mecanismo queda radicalmente invertido: Jesús ya no constituye un refugio ante Dios, sino la revelación del verdadero Dios. Toda la eficacia de la obra de salvación, tanto del sacrificio único como de la intercesión constante de Jesús, viene de Dios en orden a transformar al hombre, y jamás del hombre —mediante la sustitución por un inocente— en orden a transformar a Dios.

Con tal de que se comprenda debidamente su lenguaje sacrificial como la utilización de una simbólica ritual para expresar lo existencial, la Carta a los Hebreos no viene a restaurar, pasando por encima de los evangelios, los viejos mecanismos de la religión, sino que, por el contrario, asumiendo todas las grandes «preparaciones» veterotestamentarias, proféticas y rituales, lo que consigue es una maravillosa síntesis —cuyo «programa» es anunciado ya en el primer versículo—de todas las anteriores «palabras» parciales en la gran «Palabra» definitiva, pronunciada y realizada en Jesús. Si el cristianismo, posteriormente, se ha alejado de esta síntesis y la ha desfigurado, volviendo a sumirla en la religión, ello no puede imputarse en modo alguno a la Carta a los Hebreos, que ha quedado más bien como «un mensaje al que es preciso prestemos mayor atención para que no nos extraviemos» (2,1).

La salvación, restituida a la fe

Dios salva a Jesucristo, inaugurando en él el mundo nuevo de la perfección junto a Dios, único objeto adecuado del deseo del hombre; revelando al mismo tiempo su verdadero rostro y el verdadero sentido de la vida del hombre; y atrayendo al hombre a emprender el mismo camino de existencia que Jesús.

En esta perspectiva, ya no hay lugar para una salvación según la religión del miedo: el creyente no tiene que hacerse valer ante Dios ni con sus propios méritos ni con los de ningún otro hombre. Cristo no es ninguna protección contra Dios; Cristo es el precursor que el propio Dios proporciona a nuestra fe para, mediante él, revelar que el camino está abierto y el acceso ha quedado expedito, a pesar de nuestro desconocimiento y nuestro miedo.

Tampoco queda ya lugar para una salvación según la religión de lo útil, y ello por dos razones. Dado que la salvación no transforma a Dios, si éste no estaba anteriormente terriblemente enojado, tampoco queda ahora aplacado y en actitud favorable hacia el hombre y, consiguientemente, como algo útil para éste. Por el contrario, el velo de la carne y de la muerte sigue ahí, con todo lo que ello significa de «prueba»: la salvación es revelación para el corazón y la libertad, para pasar del miedo a la confianza, del atolladero al camino abierto, no para cambiar milagrosamente los acontecimientos. «En los días de su vida mortal», el propio Jesús suplicó al Padre, «que podía salvarle de la muerte», y «fue escuchado» (5,7); pero esto se evidenció en la resurrección, que «lo llevó a la perfección» (5,9), no en una milagrosa supresión de la muerte.

Ciertamente, el ateísmo no se explica por la mera decepción provocada por la religión. El ateo «de la segunda generación», por ejemplo, no reacciona ya contra una religión de la que ha estado absolutamente aislado. Con todo, aún queda la posibilidad de que ese ateo efectúe una búsqueda fuera de su ateísmo; en tal caso, ¿se encontrará con esa misma religión que había ahuyentado a la generación precedente, y se verá entonces obligado a efectuar personalmente ese mismo movimiento de huida? El esfuerzo por restituir la salvación a la fe no afecta directamente al ateo dándole razones para abandonar su ateísmo, pero sí puede evitar que el cristianismo proporcione al ateo en actitud de búsqueda razones de peso para regresar a su ateísmo.

Por eso es importante que el ateo existencialista no vea en el cristianismo un discurso que ofrece al hombre la gestión de su propia culpabilidad encerrándolo en arcaicos mecanismos victimarios. En esto consiste precisamente el interés de la obra de R. Girard: en haberlos descubierto y haber mostrado el fundamental papel que desempeñan en toda la cultura humana.

Del mismo modo, es importante que el ateo práctico no vea en la salvación cristiana una coartada jurídica o maravillosa para eludir las tareas concretas de nuestro mundo. Lo que hemos dicho acerca del contenido existencial del proceso sacrificial de Jesús no debería ahuyentar, a priori, al ateo existencialista. Y en cuanto al ateo práctico, la acción concreta de Jesús y su lucha contra las mentiras del poder, que ya hemos visto que es el contenido real del sacrificio de Jesús, debería invitarle a proseguir su búsqueda de sentido en el horizonte de su compromiso y de su trabajo.

Lo característico de la malcreencia, como reacción ante la religión, es el malestar. Se considera que, de un cristianismo desfigurado por la religión, hay que conservar determinados elementos y rechazar otros. Pero ¿por qué? ¿Según qué criterios? ¿Y cómo evitar importantes pérdidas de «sustancia»?

Nuestra restitución de la salvación a la fe se acredita por su capacidad para evitar todo tipo de reduccionismos y amputaciones de la figura de Jesús. Para librarse del evidente atolladero de la «satisfacción», la malcreencia ha optado por silenciar la muerte de Jesús, fijándose únicamente en su resurrección. Y hay otros que, en definitiva, lo único que conservan de Jesús es un mensaje, como es el caso de R. Girard, que reduce el papel de Jesús —y de los «buenos» (!) textos bíblicos referidos a él— a revelar el mecanismo victimario como mecanismo social fundante.

Al recuperar el sentido del sacrificio tal como acabamos de hacerlo a través de los evangelios y de la Carta a los Hebreos, ha quedado rehecha la unidad de todo cuanto constituye la vida de Jesús: su praxis histórica, con toda su aventura real; su muerte, con todo su espesor histórico y no sólo con su contenido formal de padecimientos compensatorios; su resurrección (la «sangre» que salva, porque revela que la vida humana puede descubrir en el plan de Dios, y «obedeciéndolo», un camino hacia la perfección). Lejos de ser una pasión inútil, enloquecida en el atolladero de su humanidad actual, su deseo puede descubrir sentido, horizonte y libertad y emprender confiadamente este camino.

Los tres sacrificios de la fe

Entendido de este modo, el sacrificio de Jesús conecta perfectamente con la experiencia fundamental de la fe, la cual incluye, esencialmente, tres «movimientos»: el movimiento de revelación que va de Dios al hombre en Jesucristo, revelación que permite a dicho hombre existir acogiendo esa palabra y ese amor; el movimiento de acción de gracias, por el que el hombre responde a Dios y le manifiesta la nueva alegría que siente de existir en su amor; y el movimiento de praxis real, por el que el hombre prolonga hacia los demás, en la historia y en la vida concreta, la existencia que recibe de Dios.

En la totalidad inseparable de sus tres actos (praxis, muerte, resurrección), el sacrificio de Jesús constituye el primer tiempo de la experiencia de la fe: la revelación por recibir y que transforma el atolladero en camino abierto. Pero, en respuesta a esta revelación, compete a continuación al hombre creyente avanzar por dicho camino y acceder, por lo tanto, a esa dinámica sacrificial. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios, fiel a sus exigencias, espera ahora que los creyentes se dediquen a sufrir lo más posible con objeto de complacerle?

Escuchemos una vez más nuestra Carta: «Ofrezcamos a Dios sin cesar, por medio de él, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre» (13,15): el sacrificio de acción de gracias; y decimos «sacrificio», porque con él el hombre accede a Dios —si bien de manera parcial y no definitiva— para comulgar en El y hallar junto a El la perfección de su vida. Es el segundo movimiento de la experiencia de la fe.