II

Segundo artículo de la fe:

el Hijo

I

... En Jesucristo, su único Hijo,

nuestro Señor

Vamos a abordar el segundo artículo del símbolo de los apóstoles, que no sólo se halla en el centro del texto confesional, sino que constituye en todos los aspectos el centro de la fe cristiana. Lo específico de ésta no es la mera creencia en un Dios vivo, sino la fe en

el Dios que Jesús de Nazaret nos reveló, en el Dios que se nos manifestó en el destino de Jesús. El centro de la profesión de fe cristiana comienza con las palabras: (creemos) en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor...

1. La confesión de Cristo, hoy

¿Cómo se puede articular hoy de modo adecuado este reconocimiento de Jesucristo formulado en al antigüedad? ¿Cómo se puede expresar en las condiciones del presente?

Un intento de esa adaptación es el texto del Sínodo de Wurzburgo «Nuestra esperanza. Una profesión de fe actual»1. El texto despertó cierto interés en la opinión pública porque aspira expresamente a ser una confesión encaminada a «formular los contenidos de la fe sin olvidar las resistencias de nuestro tiempo, insertándolos en el contexto vital, concretamente aquellas verdades que pertenecen a la sustancia de nuestro credo, pero que aparecen hoy especialmente amenazadas o soslayadas»2. El texto contiene importantes afirmaciones sobre la confesión actual de Cristo: son, en cierto modo, el «hilo rojo» del conjunto.

1. Unsere

Hoffnung, en Synode I, 1976, 84-111.

2. Th. Schneider,

a) Profesión sinodal: «Nuestra esperanza es Jesucristo»

La sección 12, titulada «Vida y muerte de Jesucristo», hace algunas observaciones fundamentales sobre el acceso a Jesucristo hoy. Leemos en ellas:

«Nuestra esperanza es Jesucristo. Confiamos en que estamos salvados si le invocamos con fe (Rom 10, 13). El Dios de nuestra esperanza se reveló en él como Padre y anunció irrevocablemente que la Palabra eterna de Dios se hizo hombre, uno de nosotros».

Para circunscribir el tema, el sínodo presenta el artículo de fe al comienzo y expresa el punto de referencia. El texto continúa:

«Hoy se advierte en muchas personas un nuevo interés por la vida y la conducta de Jesús: el interés por su humanidad, por su participación desinteresada en vidas marginadas, por su modo de descubrir a los oyentes una nueva y prometedora idea de su existencia, de liberarlos de la angustia y la ceguera y de abrirles los ojos para que vean sus prejuicios contra los seres humanos, su autojustificación y dureza de corazón ante el sufrimiento ajeno, y por el modo de convertir siempre a sus oyentes en practicantes de su palabra. Esos encuentros con Jesús pueden ofrecer importantes estímulos y sugerencias para una vida de esperanza. Y es de decisiva importancia que estos impulsos definan la vida pública de la Iglesia al igual que la acción de cada uno de los cristianos. Sólo así cabe superar la escisión en que viven hoy no pocos cristianos: la escisión entre la orientación vital en Jesús y la orientación vital en una Iglesia cuya imagen pública no está marcada lo bastante por el espíritu de Jesús. Esta escisión no se puede evitar rechazando o reduciendo el misterio de Dios en Jesús en favor de su mensaje de amor, supuestamente más simple y más práctico. En efecto, el amor que Jesús anunció caería en el vacío sin su filiación divina. En todo caso, ese amor aparecería en su radicalidad —que llega hasta el amor a los enemigos— como una sobreexigencia absurda al ser humano».

Después de presentar a Jesús en su predicación prepascual, el texto se centra expresamente en el acontecimiento que revela definitivamente su significación a los seguidores de Jesús:

«La historia esperanzadora de nuestra fe resultó victoriosa gracias a la resurrección de Jesús. Esa historia adquiere su poder vital y liberador en la confesión de Jesús como el <Ungido de Dios> (Lc 23, 35). Esa historia de esperanza, en la que Jesús aparece como el hijo viviente de Dios, no es una historia de éxitos ininterrumpidos ni una historia de vencedores con arreglo a nuestros criterios. Es una historia de pasión, y sólo en ella y por ella los cristianos podemos hablar de esa felicidad y esa alegría, de esa libertad y esa paz que el Hijo nos prometió en su mensaje sobre el <Padre> y sobre el <reino de Dios>».

El texto señala la tenaz oposición social a esta esperanza, que se concreta en una creciente insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, y considera necesario romper la «prohibición del sufrimiento» impuesta anónimamente por nuestra sociedad «progresista» del bienestar, para abrir de nuevo el oído a la oscura profecía del sufrimiento humano y a la promesa de la «resurrección de los muertos», que el texto aborda más adelante. También nosotros trataremos el tema detenidamente.

Pero antes buscaremos un posible acceso a la fe en Jesucristo, el Hijo, nuestro Señor. Sobre este texto del Sínodo cabe hacer algunas observaciones importantes y fundamentales. Tal será el punto de arranque de nuestra reflexión

b) Punto de partida: la profesión de fe bíblico-eclesial

El inicio de la aproximación a Jesucristo es siempre la profesión de la fe eclesial. Por eso hemos consignado al comienzo esa profesión, que adopta una forma bíblica, ya que el testimonio de los primeros seguidores de Jesús, de aquellos que le trataron antes y después de Pascua, es la base de nuestra consideración sobre su persona. Así, cabe afirmar lo siguiente: las fuentes (históricas) que nos facilitan el acceso a Jesús de Nazaret y a sus hechos son los testimonios de la Iglesia primitiva recogidos en los escritos del nuevo testamento. Esto no es obvio, como puede parecer a primera vista. La investigación sobre Jesús en la Edad Moderna tardó más de cien años en renunciar como imposible al intento de valorar en estos escritos del cristianismo primitivo únicamente aquello que podía utilizarse como base de una biografía supuestamente histórica. Pero el resultado principal de toda investigación histórica sobre el nuevo testamento es que el manejo de tales textos sólo es correcto tomando en serio lo que son y lo que tratan de subrayar: proclamación, testimonio de fe. Este punto tiene una gran importancia, como veremos.

Un segundo aspecto fundamental del texto sinodal, derivado casi necesariamente del primero, es la «distancia» que advertimos los hombres de hoy respecto a esos testimonios de fe antiguos.

c) Posible acceso actual: el hombre Jesús

No podemos olvidar que nuestra conciencia del pasado está fuertemente marcada por el método histórico de la ciencia historiográfica del siglo XIX y, sobre todo, por el desarrollo cultural de la Edad Moderna, que colocó al hombre en el lugar donde el hombre antiguo y medieval veía y adoraba a Dios. ¿Cabe hablar, pues, hoy sobre la relación con Dios, sobre el «misterio divino» de Jesús sin hablar antes detenidamente sobre este hombre, Jesús de Nazaret, reconstruyéndolo desde las fuentes? En otros términos: una época que consideraba la transcendencia y a Dios mismo como contenidos obvios del pensamiento podía comenzar directamente con la fe en Dios para articular desde ahí el significado especial de ese Jesús; pero nuestra época, muy reacia a la experiencia de la transcendencia y que contempla al hombre unidimensionalmente, como ser sin misterio, analizable, calculable y planificado, se acerca a Jesús con la esperanza de poder hacer de él el lugar posible de una nueva experiencia de Dios. Si la vida y la muerte de Jesús permiten descubrir cómo alguien nutre su vida y su amor de fuentes muy distintas, habrá que elegir este comienzo, el de la impresionante y sorprendente humanidad de Jesús, para aclarar la afirmación de que a través de Jesús el amor de Dios penetra en nuestra historia y en nuestra vida.

d) La importancia de la cuestión histórica

Ante los testimonios bíblicos se plantea, sin embargo, una vez más la cuestión histórica sobre Jesucristo. La selección de textos pondrá en claro este tercer aspecto. En este sentido es importante e imprescindible para la exposición correcta de los temas de la cristología en la actualidad:

1. Nuestro conocimiento del Jesús prepascual. — No podemos renunciar simplemente —como supuso una «teología del kerigma» unilateral, siguiendo a Rudolf Bultmann— a estudiar en un plano histórico-crítico todo lo referente a la conducta de Jesús, a su predicación y actividad prepascual, a su destino, especialmente a su muerte. Este hombre, en efecto, en su estilo de vida inconfundible, es punto de referencia de los enunciados de fe. Le confesamos como mensajero de Dios, no a pesar de haber sido tal hombre concreto y de haberse comportado de ese modo sino justamente por eso; por haber sido tal hombre y haber vivido y muerto de ese modo, se convirtió en la imagen del Padre y representó la llamada de Dios a nosotros. La cuestión histórica del Jesús terreno, prepascual, posee, pues una relevancia teológica en la medida en que la «historicidad» (Geschichtlichkeit) de nuestra fe depende de la vida de este Jesús de Nazaret.

La segunda idea va asociada a la primera y está inseparablemente ligada a lo dicho.

2. La confesión pospascual de Cristo. —La investigación histórico-crítica rigurosa de la predicación de los discípulos, de la descripción pospascual del destino y del significado de Jesús en la confesión de Cristo por parte de la comunidad, con su sorprendente variedad y complejidad, que supone notables diferencias, puede concluir con bastante seguridad lo siguiente: esa confesión de Cristo no es algo añadido o «adosado» a la predicación de Jesús, sino que aparece como el desarrollo consecuente y la aclaración de lo iniciado e implícito en el Jesús terreno. El centro, el tema auténtico y esencial de toda cristología, de todo lenguaje confesante de Jesucristo, es precisamente mostrar la unidad existente entre el Jesús predicador y el Señor y Ungido glorificado. En otros términos: la fe cristiana se ve apoyada por la exégesis moderna en su convicción de que el Jesús prepascual y el Cristo exaltado son la misma realidad, de que la confesión pospascual de Jesús como Hijo de Dios se refiere precisamente a este hombre que lloró y sudó y oró como nosotros y que tuvo que sufrir la terrible muerte en la cruz.

Ese misterio divino —el texto sinodal asume con esta palabra un antiguo término bíblico que estaba casi olvidado en la cristología oficial de los últimos siglos y que apenas significaba nada—, ese «misterio de Dios» (Col 2, 2; 1, 27) que es el mismo Jesucristo, consiste en que el poder y la fidelidad de Dios se manifestó en la historia gracias a este destino humano insólito— en el modo de vivir y morir de Jesús, pero sobre todo en su resurrección de la muerte

e) La terminología adecuada

Conviene hacer aquí una breve observación sobre la terminología. El hecho de que antes y después de Pascua el punto de referencia sea idéntico no debe inducirnos a emplear unos conceptos inexactos y ambiguos ni debe impedirnos hablar en términos rigurosos e inequívocos. Los trabajos del exegeta Ferdinand Hahn y del teólogo sistemático Reinhard Slenczka3 ofrecen una propuesta digna de consideración que habría que asumir en sus líneas generales.

1. A la luz de los problemas sobre historia de la tradición, a la luz de la predicación concreta (de Jesús) antes de Pascua y (de los discípulos) después de Pascua, habría que hablar en realidad del Jesús prepascual y de su mensaje

3. Cf. F. Hahn, Methodologische Überlegungen zur Rückfrage nach Jesus, en K. Kertelge (ed.), Rückfrage nach Jesus, Freiburg 21976, 11-77, especialmente 60-63 (el subtítulo de la colección reza: Sobre metodología y significación de la pregunta por el Jesús histórico); R. Slenczka, Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi. Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage, GSttingen 1967, especialmente 22 s; 138 s.

«prepascual» frente a la

proclamación pospascual por la Iglesia «pospascual», apostólica. 2. Si el interés se centra más en la persona de Jesús, en su vida personal y en las diversas fases y acontecimientos de su existencia terrena antes de su muerte y de su exaltación, tendremos que hablar del Jesús terreno, al que confiesan sus fieles después de su muerte como el «Señor glorificado y Cristo». Es corriente, pero desorientador y ambiguo, llamar al Jesús real, terreno, el «Jesús histórico». «Justamente porque es preciso retrotraerse aquí a Jesús en su historia concreta, prepascual, pero expresando al mismo tiempo un determinado modo de consideración y de acceso, cabe preguntar si esa terminología es acertada»4. Esa terminología, en efecto, identifica, de modo insuficiente al hombre real que es objeto de estudio con los resultados de un determinado modo moderno de indagación que presupone tanto la conciencia histórica de la modernidad como el instrumental metodológico descubierto en la Edad Moderna. El resultado de este modo «histórico» de estudiar al Jesús terreno como fenómeno global es, en definitiva, una especie de constructo científico, un «esqueleto» compuesto de importantes e interesantes detalles, útil y fecundo en general, pero no la plenitud de vida real del Jesús terreno. Dicho de otro modo: la figura concreta y la realidad viva de Jesús de Nazaret en su existencia terrena sólo son asequibles parcialmente al «método histórico»; por eso hay que seguir distinguiendo claramente al llamado Jesús «histórico» del Jesús «terreno» real. La consecuencia es que «el concepto de <Jesús histórico> no debería emplearse ya, al menos sin las debidas puntualizaciones. Sería preferible renunciar totalmente a él para hablar del Jesús <prepascual> o del <Jesús terreno> y designar nuestra labor exegética como <indagación histórica> sobre Jesús»5.2. Cristología implícita

Antes de comentar los títulos cristológicos del símbolo de los apóstoles: Cristo, Hijo, Señor, vamos a aclarar más esta conexión interna entre el Jesús prepascual y el Señor y Cristo exaltado pospascual, partiendo de la problemática histórica. Esto sólo puede realizarse a modo de «cristología implícita», término que Rudolf Bultmann introdujo en el lenguaje teológico. ¿Qué significa esa expresión?

a) El tema

Se trata de detectar lo específico de Jesús y de descubrir cómo eso específico se dio a conocer y se manifestó a los discípulos gradualmente. La imagen de este Jesús como Ungido de Dios, como Mesías

4. F. Hahn,

Methodologische ifberlegungen zur Rückfrage nach Jesus, 62.del incipiente reinado de Dios, sólo se convirtió en confesión plena, expresa y explícita después de Pascua; pero los puntos de apoyo se advierten ya claramente en la vida del Jesús terreno, van «implícitos» en su aparición. O dicho de otro modo: que él, este Jesús, es el Cristo, va implícito en su conducta, que delata con especial claridad su «conciencia de misión» en diversos puntos. Pero toda la predicación de Jesús sobre el reinado incipiente de Dios incluye, en rigor, una cristología implícita o indirecta, es decir, un postulado que después de Pascua se integró en la confesión directa por parte de la comunidad. Esta consideración es importante porque permite ver los hilos que unen la confesión de Cristo pospascual con los sucesos prepascuales.

Sin embargo, hay que evitar un malentendido respecto al término «cristología implícita»: no significa que la cristología explícita y directa después de Pascua sea sólo un desarrollo más o menos lógico a través de la reflexión humana. Si la llegada del reino de Dios es un drama histórico, donde intervienen la acción de Dios y la libertad humana, incluso la libertad humana de Jesús, entonces la explicitación pos-pascual de la fe en Cristo tendrá que ser a la vez, plenamente, una acción de Dios, de su Espíritu santo, y una acción de los testigos de fe. Es preciso, pues, dilucidar la novedad de la situación pospascual; no podemos describir de modo fehaciente a Jesucristo sin la categoría de lo nuevo. Por eso la predicación habló muy pronto sobre dos figuras o grados en la llegada del reino de Dios y en la existencia de Jesús: la figura de ocultamiento y la figura de gloria. Y exactamente eso es lo que apunta el término «cristología implícita e indirecta».

b) Puntos de conexión relevantes

Suelen destacarse a este respecto tres puntos de vista:

1. Actitud de Jesús ante la ley mosaica.—Jesús cumple normalmente los deberes religiosos de un judío creyente, pero los infringe en algunos puntos importantes. Infringe, por ejemplo, el precepto sabático, la norma del ayuno y algunas reglas de pureza legal, y reivindica para sí el derecho a hacer prevalecer la voluntad de Dios por encima de la ley mosaica. Su modo de hablar no es el de los maestros o los discípulos; él se presenta con una seguridad en sí mismo y una independencia sorprendentes: «Se dijo a los antiguos... pero yo os digo»... Y este «yo os digo» es exactamente, según él, la voluntad de Dios, la palabra de Dios dirigida a los oyentes. La actitud de Jesús hacia la sacrosanta ley mosaica fue para un judío corriente un grave escándalo. Esa actitud, en efecto, implicaba la pretensión de saber mejor que la tradición religiosa secular lo que Dios quiere y dice.

2. El trato de Jesús con los pecadores. —La misma pretensión de ser mensajero, procurador, representante de Dios, se expresa en el trato de Jesús con los pecadores, sobre todo al sentarse a la mesa con ellos. La comensalidad significa en Oriente el otorgamiento de paz, fraternidad y perdón. En el judaísmo significa especialmente la comunión en presencia de Dios. Según la concepción judía de la época, el banquete festivo es signo del banquete con Dios en el tiempo final. «Los banquetes de Jesús con los publicanos y pecadores no son únicamente expresión de su extraordinaria humanidad, de su generosidad social y su solidaridad con los despreciados, sino que su sentido es más hondo: son expresión de la misión y del mensaje de Jesús... La acogida de los pecadores en la comunidad de salvación realizada en la comensalidad es la expresión más clara del mensaje de amor salvador de Dios»6. Este significado hondo e implícito se conoce más claramente y se explicita y desarrolla con los ojos de la fe pospascual: ya la conducta terrena de Jesús con los pecadores implica un postulado cristológico inaudito; Jesús actúa como alguien que representa a Dios.

3. La llamada al seguimiento.

—Este postulado cristológico aparece reiteradamente en un tercer aspecto: el nexo que Jesús establece entre la proclamación del reinado incipiente de Dios y su persona demuestra que su aparición supone una llamada a los hombres para que opten definitivamente en favor o en contra de Dios; en su palabra se decide el destino de los hombres, y la actitud adoptada frente a él supone la toma de postura del hombre frente a Dios. Este nexo aparece con claridad, por ejemplo, en una frase que en opinión de los historiadores se remonta en su núcleo fundamental al Jesús terreno: «Si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él» (Mc 8, 38). En Jesús realizan los hombres la opción en favor o en contra de Dios. Esa llamada a la opción contiene toda una cristología. Cabe desarrollar la misma idea con el término seguimiento. El llamamiento que Jesús hizo a sus discípulos contiene en germen una cristología.Jesús reclama el seguimiento sin volver la mirada atrás; no acepta siquiera el deber filial de sepultar al padre fallecido como razón para demorar el seguimiento. El que quiera ser discípulo, tiene que pisar sus huellas... inmediatamente y sin reservas. ¿Quién es éste para poder exigir algo semejante?

6. J. Jeremias, Teología del nuevo testamento, Salamanca 51985, 142.

Sólo cabe recordar aquí los principales hechos. En la búsqueda de un acceso actual a Jesucristo y al significado de su persona podemos partir del hecho de que justamente la intensa investigación histórica de los testimonios del nuevo testamento que se ha llevado a cabo ha puesto en claro que la confesión pospascual va dirigida a este hombre Jesús y desarrolla la conciencia de misión singular que tuvo el Jesús terreno. Si tomamos en serio este importante resultado de la investigación histórica, ello no puede ni debe significar, obviamente, que haya que retrotraer la confesión expresa de Cristo a los inicios, aún sin desarrollar, del postulado cristológico prepascual, «implícito», de Jesús. Eso estaría injustificado y sería erróneo; pero resulta razonable, en una época que se caracteriza decisivamente por la conciencia histórica, indagar y aclarar históricamente, dentro de lo posible, la fe en Cristo en la figura auténtica de los orígenes apostólicos.

En la formulación pospascual del significado especial de Jesús —considerado globalmente— se pueden distinguir dos grupos de enunciados: el primero incluye las descripciones, en forma enunciativa, de lo que él hizo, vivió y padeció: nacimiento, muerte, resurrección, descenso y ascensión. Volveremos sobre ello, pues también este tipo de confesión de Cristo halló cabida inmediatamente en el credo apostólico. El otro grupo de enunciados sobre Jesús son los títulos que describen su significación, su «excelencia». A Cristo se le llama, por ejemplo, «siervo de Dios», una expresión bíblica que más tarde cayó en desuso (¿tiene esto alguna relación con el olvido gradual de que fue objeto la peculiaridad de la exaltación jesuático-cristológica? Porque su nota específica reside en que la exaltación por Dios está precedida esencialmente por el abajamiento— como Dios [y hombre]). La Carta a los hebreos describe la vida y la muerte de Jesús bajo el título de «sumo sacerdote» y resume su significado permanente en este título. Debemos recordar los tres títulos más llamativos e importantes, los títulos mayestáticos que han resultado más fecundos y expresivos en la historia de la Iglesia, ya que figuran al comienzo del segundo artículo del credo apostólico: Jesús es el «Cristo», el «Hijo», el «Señor»7.

3. El título de Mesías

«Cristo» es la traducción griega del hebreo mashiaj y significa «el Ungido». Para nuestra sensibilidad lingüística, Cristo es quizá un nombre más que un título; pero esta idea corriente de que «Jesucristo» es

7. Cf. F. Hahn, Cristologische Hoheitstitel, Gottingen °1974; K.H. Schelkle, Teologie des Neuen Testaments II: Gott war in Christus, Düsseldorf 1973, 192-232; W. Kramer, Christos-Kyrios-Gottessohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden, Zürich/Stuttgart 1963.

una especie de nombre doble viene a encubrir un hecho importante: «Jesucristo» es la confesión de fe originaria, la más breve y originaria, de Jesús como el Enviado de Dios.

a) La profesión de fe más breve

El que dice «Jesucristo» cita una fórmula de fe, una fórmula de confesión antigua. Un ejemplo, entre los muchos que ofrecen los escritos neotestamentarios y que viene a aclarar incluso literalmente esta circunstancia, puede ser una frase del discurso de Pedro en Pentecostés, según los Hechos de los apóstoles. Los discursos de Pedro en este libro contienen muy probablemente una serie de tradiciones más antiguas, que fueron transcritas en este texto a finales del siglo I, en todo caso no antes del año 80. El discurso muestra que todavía en este «tiempo tardío», unos cincuenta años después de la muerte de Jesús, la palabra «Cristo» figura como título: «Sepa, pues, toda la casa de Israel que Dios le ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis» (Hech 2, 36). Quizá debiéramos decir también nosotros «Jesús el Cristo» a fin de recobrar la conciencia, mediante este pequeño golpe de efecto lingüístico, del sentido originario de la combinación de palabras.

b) La esperanza mesiánica judía

El título de Mesías era corriente en tiempo de Jesús como expresión de las esperanzas judías, pero su contenido y su alcance no eran nada claros. «La esperanza mesiánica no era en modo alguno unitaria en tiempo de Jesús. La esperanza del antiguo testamento no iba dirigida originariamente a un salvador especial, sino a Dios mismo y a la llegada de su reinado. El puente hacia la esperanza mesiánica lo formó la idea veterotestamentaria del rey. El rey era considerado, junto con los sacerdotes y eventualmente los profetas, como el ungido (cf. 1 Sam 10, 1; 16, 3; 2 Sam 2, 4; 5, 3) y el representante terreno de Yahvé»8. No necesitamos desarrollar aquí la historia de la idea de Mesías; pero es importante, obviamente, la existencia en tiempo de Jesús de diferentes expectativas sobre el Mesías: la expectativa político-nacional de los zelotas; la expectativa rabínica de un nuevo doctor de la ley; la expectativa del sumo sacerdote escatológico, del profeta, de Elías

8. W. Kasper, Jesús el Cristo, Salamanca' 1989, 128; cf. también para lo que sigue ibid., 128 ss.

en su retomo, del hijo del hombre, del siervo de Dios. Es importante tenerlo presente para explicar el hecho de que los evangelios nunca pongan el título de Mesías en boca de Jesús. Era evidentemente demasiado ambiguo y equívoco para expresar con claridad la misión de Jesús. Según el relato de los evangelistas, este título se aplica a Jesús sólo extrínsecamente, y él lo rechaza y critica. No obstante, después de pascua pasa a ser algo así como un segundo nombre. ¿Cómo ocurrió esto y qué cambio se produjo?

c) El «Mesías crucificado»

Del rico material de investigación sobre este tema entresaco aquí tres resultados importantes. Procedo por vía regresiva.

1. La inscripción en la cruz (Mc 15, 26 par). — Los cuatro evangelistas coinciden en el título de la cruz: es la inscripción «Jesús de Nazaret, rey de los judíos», es decir, Mesías de los judíos, el Ungido de los judíos. La inscripción, además, queda ratificada: «Lo escrito, escrito está», leemos en la historia de la Pasión. En ella se dice que Jesús fue ajusticiado por los romanos como presunto Mesías y, en consecuencia, con arreglo a la idea político-nacional de Mesías, como agitador político. Si no se quiere considerar esto como un malentendido total, hay que concluir que la aparición de Jesús dio lugar a una interpretación mesiánico-política.

2. Ante el Consejo (Mc 14, 53-65). —

La segunda observación —la confesión de Jesús ante el Consejo— «confirma» este título: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús dijo: Lo soy» (Mc 14, 61 s). No se trata, obviamente, de una especie de «protocolo judicial». Pero el resultado del juicio, que fue la condena a muerte en cruz, impone la conclusión de que la temática del Mesías desempeñó un papel importante en este asunto.Considerando todas las circunstancias, hay que decir que el Consejo conminó a Jesús a hacer una especie de confesión de su carácter mesiánico. De haber negado simplemente este carácter mesiánico de su misión, hubiera cuestionado de hecho esa misión tal como él mismo la entendía. Un malentendido político no era ya posible en esta situación de derrota; Jesús estaba ya en camino de convertirse en el rey de burla y Mesías crucificado.

3. Cesarea de Filipo (Mc 8, 27-33 par).

—Esta idea del Mesías crucificado está ya presente en la escena de Cesarea de Filipo: «¿Quién cree la gente que soy yo?» Hay diversas respuestas. Pedro dice: «Tú eres el Mesías». Jesús impone silencio y reacciona, según el relato, anunciando su pasión y censurando severamente la incomprensión de Pedro. Si Rudolf Pesch tiene razón al afirmar que el núcleo de este relato se sitúa históricamente antes de pascua9, entonces está claro que hubo ya antes de Pascua, en el círculo de los discípulos, preguntas, diálogos, disputas sobre la mesianidad de Jesús y, por tanto, el intento de combinar el significado de Jesús y su propia conciencia con el título de Mesías.d) Reinterpretación cristiana

Nosotros vamos a asumir y formular como nuestro punto de vista el hecho decisivo: la comunidad primitiva se encontró con un título mesiánico y lo adoptó, pero reinterpretándolo, dándole un nuevo significado. Esto resulta claro porque el predicado «Cristo» figura por primera vez en la tradición de la Pasión; por ejemplo, en el kerigma más antiguo de la resurrección 1 Cor 15, 3 ss. Para la predicación primitiva, Jesús es el Mesías crucificado, el rey coronado de espinas que inicia su reinado con una entronización y exaltación, es decir, la suspensión en la cruz y el ajusticiamiento. La tradición más antigua dice que Jesús fue constituido Mesías=Cristo en virtud de su muerte y resurrección. Si queremos comprender, por tanto, lo que significa la confesión de Jesús como el Cristo, no basta partir de cualquiera de las ideas que corrían entonces sobre el Mesías. La confesión cristiana no es una rejudaización del mensaje de Jesús ni es una adaptación de lo novedoso aI modelo de esperanza ya conocido, sino la afirmación de que, pese a ese final pavoroso o, más exactamente, de ese modo concreto, Jesús es la plenitud escatalógica de la esperanza de Israel, una plenitud que supera, e incluso invierte parcialmente todas las expectativas anteriores.

Kyrios-SeñorEn nuestra consideración del título de Kyrios=Señor y de su aplicación a Jesús, basta señalar aquí el marco general. Podemos limitarnos a hacer algunas observaciones, sobre todo bíblicas, porque el contenido

9. Cf. R. Pesch, Das Markusevangelium, 2. Teil (HThKNT 2/2), 1977, 32-35.

propiamente teológico de este título mayestático —la soberanía y la gloria de Jesucristo— será abordado al describir su resurrección, su ascensión y su retomo.

a) Uso pagano

Examinemos primero el uso extrabíblico del título de «señor», que sirvió en la antigüedad para designar un poder soberano total. El rey era considerado y honrado, y también sufrido y soportado, desde antiguo en Egipto y en los Estados semitas como el «señor» del país y de sus súbditos. El tratamiento formal «mi señor» es un verdadero título regio, aplicado a los grandes reyes «divinizados» de Babilonia y de Egipto, como también a los soberanos de los minúsculos estados-ciudades del Oriente Próximo que no recababan para sí ningún honor cuasi divino. El título como tal no posee aún un sentido directamente religioso, aunque cabe suponer que los límites sean fluidos cuando el poder político de un hombre se convierte literalmente en dominio sobre la vida y la muerte de sus súbditos y esclavos. Esto es válido tanto más cuando leemos en algunos textos antiguos que en las religiones egipcias y semitas se considera a los dioses como los verdaderos y supremos señores del país y de sus habitantes, como los verdaderos rectores de su vida y destino y, como tales, son invocados igualmente con el título de «mi señor». Los griegos fueron ajenos, en un principio, a tal idea de poder dominador de los dioses, ya que los propios integrantes del Panteón estaban sujetos de un modo u otro al destino. Pero el contacto frecuente con ideas orientales en la era helenística hizo que otorgaran, al menos desde el primer siglo antes de Cristo, el título de Kyrios a Serapis o a Asclepio.

b) Yahvé, Dios de Israel, como «Señor»

En las traducciones actuales de los libros del antiguo testamento se suele hablar constantemente de Dios, el «Señor». En efecto, también Israel conoció el uso de este título, aparte de su aplicación a los propietarios ricos de tierras y esclavos y a los reyes. Llama «señor» (en hebreo adon, adoni, adonai) a su Dios, responsable de su liberación de Egipto y, en consecuencia, de su existencia como pueblo, que es su adquisición y propiedad legítima; Dios posee en propiedad el cielo y el orbe con todo lo que contienen, porque es el creador de todos, y su gloria llena el universo (cf. Sal 114, 7; Is 1, 24; 3, 1; 6, 1-3); es el «señor de toda la tierra» (Jos 3, 11.13), que aparecerá un día como juez (cf. Mal 3, 1). Con todo, en la mayoría de los pasajes donde leemos en las traducciones «señor», figura el nombre divino Yahvé en el original hebreo. Ello refleja el hecho, bien conocido, de que el «nombre propio» de Dios no se pronunciaba, por temor reverencial, en la época tardía del judaísmo y se leía en su lugar el título regio de Adonai; por eso la versión griega de los libros santos para los judíos greco-hablantes de la diáspora, los Setenta (LXX), escribe casi siempre, en lugar del nombre divino Yahvé, el título de Kyrios («señor»), como lo atestiguan (al menos) los grandes códices de pergamino poscristianos. De ese modo adquiere el lenguaje bíblico sobre Dios, nuestro «Señor», según los expertos, un colorido propio, inconfundible en su tensión entre la sublimación celeste y la proximidad a la tierra, en su combinación del esplendor regio y la entrega personal. El ejemplo clásico de ello es la ya mencionada fórmula de autopresentación en el proemio a los «diez mandamientos»: «Yo soy el Señor (Yahvé), tu Dios». Aquí habla sin duda el creador todopoderoso y el «legislador» del mundo. Pero no habla como tal, sino que también aquí el término «señor» es la traducción del nombre que manifiesta su ser como Yahvé, es decir: «yo estaré por vosotros» (cf. Ex 3, 14); aquí y en muchos otros pasajes, la expresión «Yahvé (señor), tu Dios», asocia el sentido de majestad y soberanía con las connotaciones de una declaración de amor divina10

También el nuevo testamento designa a Dios como señor en citas directas del antiguo testamento: «Preparadle el camino al Señor» (Mc 1, 3= Is 40, 3), «Bendito el que viene en nombre del Señor» (Mc 11, 9= Sal 118, 26); o en expresiones y giros como «ángel del Señor» (Mt 1, 20), «camino del Señor» (Hech 18, 25) o «nombre del Señor» (Sant 5, 10).

c) La transferencia a Jesús

Lo realmente nuevo e inesperado, e incluso provocador ante el final ignominioso de Jesús, es que ya muy pronto, poco después de Pascua, los discípulos aplicaron a Jesús este título de Kyrios: el hombre exaltado, glorificado, elevado a la derecha de Dios, es decir, el Jesús integrado e investido del poder de Dios, es «el Señor». El antiguo himno a Cristo que Pablo insertó en la Carta a los filipenses, lo formula

10. Cf. Is 43, 3s: «Porque yo, el Señor, soy tu Dios; el santo de Israel es tu salvador. Como rescate tuyo entregué a Egipto... porque eres de gran aprecio a mis ojos, eres valioso y yo te amo; entregué hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida».

expresamente: «El fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por eso Dios lo elevó sobre todos y le dio el nombre que sobrepasa todo nombre, de modo que todos en el cielo, en la tierra, en el abismo doblen la rodilla ante el nombre de Jesús y toda boca proclame: Jesucristo es Señor» (F1p 2, 6-11). El nombre que recibió Jesús después de su tránsito desde el abajamiento a la gloria de Dios, es Kyrios. El que recibe el nombre —esta convicción se expresa aquí obviamente—, recibe la categoría, el poder y la dignidad.

En este contexto es interesante ver cómo el nuevo testamento aplica a Jesús citas tomadas de los escritos sagrados de la antigua alianza que contienen la palabra Kyrios –se refieren, pues, directamente a Yahvé–. Hemos mencionado ya un primer ejemplo con la cita de Isaías al comienzo del evangelio de Marcos, donde se habla de Jesús y de Juan Bautista, que «prepara el camino» al primero (Mc 1, 2 s; cf. Is 40, 3). Especialmente impresionante es la argumentación de Pablo en su Carta a los romanos: «Si confiesas con la boca <Jesús es el Señor> y crees de corazón que <Dios lo resucitó de la muerte>, te salvarás... Dice, en efecto, la Escritura: el que crea en él, no perecerá (cf. Is 28, 16). En esto no hay ninguna diferencia entre judíos y griegos. Todos tienen el mismo Señor; él brinda su riqueza a todos los que le invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará (Joel 3, 5)» (Rom 10, 9-13). Jesús es equiparado a Dios como Señor, porque éste lo resucitó y lo exaltó. Cuando invocamos el nombre del Señor, invocamos a Dios invocando a Jesús, y a la inversa. Así lo indica claramente la utilización paulina de la cita de Joel. Esta fórmula, «invocar el nombre del Señor», va referida en el antiguo testamento a Dios y está muy difundida; «marca el carácter confesional de la relación concreta con Dios en la oración... En el cristianismo primitivo, la fórmula se transfiere –probablemente, partiendo de Joel 3, 5, cf. Hech 2, 21.39– a Jesús como Kyrios... El carácter confesional destaca fuertemente en este uso cristiano. La fórmula adquiere así la función de una designación para cristianos en cuanto tales»11, ya que éstos son los que invocan el nombre del Señor (Jesús) (cf. 1 Cor 1, 2; Hech 9, 14; 22, 16; 2 Tim 2, 19-22)12.

Con esta transferencia a Jesús, el título de Kyrios adquiere, pues, un carácter cristológico en el sentido estricto del término. El uso frecuente de este título en el evangelio de Lucas —también para el Jesús terreno— indica que en aquella época el título de Kyrios pasó casi a ser un nombre de Jesús. Pero consta desde el principio la invocación de los discípulos que aguardan, como los siervos de la parábola, la parusía de su Señor. Hay dos pasajes en la tradición de

11. U. Wilckens,

Der Brief an die Rdmer (EKK 6/2), 1980, 228, nota 1023 (ed. cast.,

Salamanca 1989).

12. Acerca de la transferencia de citas veterotestamentarias sobre Yahvé-Kyrios

a Jesús cf. asimismo 1 Cor 10, 9 y Sal 95, 8 s; 1 Pe 2, 3 y Sal 34, 9; 1 Pe 3,

14 e Is 8, 12 s; también Hech 11, 20 s.

los que se desprende que Jesús era invocado, desde el principio en la comunidad primitiva de Jerusalén, como el Señor de los creyentes con la antigua fórmula que nos ha llegado en arameo: Maranatha, que significa «Señor nuestro, ven» o «Señor nuestro, venid»13. Pablo conoció el título, probablemente, en esa comunidad y lo asumió en su predicación, como indican sus cartas con gran número de ejemplos; y se comprueba también en él la típica correspondencia entre el poder y la dignidad del Señor resucitado y exaltado, por una parte, y la profunda unión y vida íntima de Cristo con los cristianos que ello permite, por otra parte, y que Pablo expresa sobre todo con el giro «en el Señor». «Ser en el Señor» significa unión íntima (1 Cor 9, 2; Rom 16, 2; Ef 2, 21), iluminación (Ef 5, 8), fundamento de seguridad (F1p 2, 19.24). «Permanecer en el Señor» (1 Tes 3, 8) es motivo de alegría (F1p 2, 29; 3, 1; 4, 1).

Esta referencia al talante fundamental absolutamente íntimo que se advierte aquí en Pablo me parece relevante porque el uso de una supuesta «terminología de dominio» sugiere fácilmente un impedimento o una inhibición para nuestra sensibilidad lingüística normal. Este «Señor», que es nuestro hermano, «coacciona» mediante su no-violencia, «avasalla» mediante el poder de su amor.

d) ¿Jesús, nuestro Señor?

¿Cuál es la fuerza impulsora en mi vida? ¿Quién o qué mueve mi pensamiento y mi acción? ¿Puedo contestar inequívocamente a esta pregunta? Pero ¿no me gustaría poder contestar inequívocamente que el evangelio es la norma de mi camino, que Jesucristo es el Señor de mi vida?

Jesús es «Señor» en su Iglesia cuando ella le corresponde, cuando practica el perdón, cuando no sólo invoca «Señor, Señor», sino que hace la voluntad del Padre creyendo, esperando, amando (cf. Mt 7, 21).

En la segunda parte de la profesión de fe del sínodo de Wurzburgo Nuestra esperanza leemos bajo el título «Conformación con Jesucristo»:

13. «Este lenguaje prepaulino, que encuentra su eco en las primeras confesiones <Jesús es el Señor> (1 Cor 12, 3; Rom 10, 9), relaciona este texto con el kerigma judeo-cristiano palestino más antiguo, que había sido formulado en arameo por los <hebreos> de la comunidad jerosolimitana... o en griego por los <helenistas>... El origen de este título referido a Jesús no hay que buscarlo en el área <helenista>, sino más bien en el judaísmo palestino precristiano, que aplicaba el término mdréh, 'adán o kyrios a Yahvé» (J.A. Fitzmyer, Kyrios, en H. Balz/G. Schneider [eds.], Eregetisches Worterbuch zum Neuen Testament II, Stuttgart 1980, 811-820, aquí 817).

«La crisis de la vida eclesial no obedece, en el fondo, a dificultades de adaptación a nuestra vida moderna y nuestro sentimiento vital moderno, sino a dificultades de adaptación a aquello que sustenta nuestra esperanza y que le confiere la altura y profundidad, el camino y el futuro: Jesucristo con su mensaje sobre el <reino de Dios>. ¿No lo hemos adaptado excesivamente a nosotros en nuestra práctica? ¿Hemos guardado su espíritu como fuego sagrado? ¿No hemos adormecido con excesiva ansiedad y rutina el entusiasmo de los corazones y provocado alternativas peligrosas: Jesús, sí; Iglesia, no? ¿Por qué él resulta más <moderno>, más <actual> que nosotros, que su Iglesia? Así, la norma de nuestra renovación eclesial es que superemos las dificultades de equiparación frente a Aquel que invocamos y que nos hace vivir, y que le sigamos de modo más consecuente para reducir la distancia entre él y nosotros y vivificar nuestra comunidad de destino con él. Entonces habrá un camino y un futuro. Entonces habrá posibilidad de ser actuales, hombres de hoy... de compartir los problemas, las preguntas y los sufrimientos sin sucumbir a su íntima desesperanza.

La fuerza para ello la extraemos de la certeza de fe, certeza de que la vida de Cristo está inmersa en nuestra Iglesia, certeza de que estamos bautizados en la muerte y en el triunfo de Cristo y de que nos guía su Espíritu, que nos hace confesar: <Jesús es el Señor> (cf. 1 Cor 12, 3). Pero esta certeza nos libera también para vernos –según el último concilio– como una Iglesia de pecadores, para que no caigamos, ante la crisis de nuestra vida eclesial, en un culto inconsecuente de la autoacusación, ni busquemos la culpa, por indiferencia y dejación, con pusilanimidad y petulancias sólo <en los otros>, en el <mundo malvado>, sofocando la llamada a la conversión y al cambio doloroso o acallándola con la excusa de la perseverancia.

Si nos analizamos críticamente, no es porque postulemos un criticismo a la moda, sino porque no queremos menguar la grandeza e integridad de nuestra esperanza. Los cristianos no esperamos en nosotros mismos y, por eso, tampoco necesitamos recortar constantemente nuestro propio presente y nuestra propia historia y mostrar sólo el lado luminoso, como hacen esas ideologías que sólo esperan en sí mismas. En este sentido, la disposición a la autocrítica es un testimonio de nuestra esperanza específicamente cristiana, que guía siempre a la Iglesia hacia una indagación activa de la conciencia moral»14

Se trata de un comentario contemporáneo a la profesión de fe del cristianismo primitivo: Jesucristo es el Señor, el Kyrios.

a) Reflexión preliminar: la asociación demasiado obvia: encarnación

¿Qué piensa el cristiano normal cuando oye decir: «Jesús es Hijo de Dios?». Las bien conocidas palabras de la profesión de fe: «(Creo) en Jesucristo, Hijo único de Dios...» nos sugieren probablemente a la

14. Unsere Hoffnung, II 3, en Synode I, 1976, 101 s.

mayoría de nosotros, incluso fuera del tiempo de navidad, ciertas ideas consabidas, un esquema muy determinado: la cristología de la encarnación. El Hijo eterno de Dios se hace hombre para redimir al mundo. Este enunciado de muchos sermones, oraciones y cantos hace que el título «Hijo de Dios» aparezca espontáneamente inserto en un determinado contexto. «Dios Padre decidió salvar al hombre; y para realizar su designio, se ofreció el Hijo...», dice el antiguo himno de Adviento. Tales afirmaciones y otras semejantes de la piedad cristiana presuponen al Dios trino y su relación con el mundo como algo más o menos conocido... y sobre este trasfondo de la Trinidad y de la creación pecadora se puede perfilar plásticamente la encarnación del Hijo de Dios como descenso a nuestras condiciones de vida. Por lo demás, seríamos injustos con los autores de tales textos censurando esta idea fundamental de sus himnos. La formulación podrá ser simplista y vulgar, pero la idea misma —la humanización del Hijo de Dios— es neotestamentaria y hay que leerla, no sólo en el marco de reflexión del tardío evangelio de Juan, sino en diversas formulaciones ya en las primeras cartas de Pablo.

Pero la cuestión —que vamos a abordar brevemente— es si está justificada la primacía de este modelo que es la cristología de la encarnación, cuando consta que tampoco es el único en el nuevo testamento, que no es el primario y, sobre todo —punto importante para nuestra temática—, que

no representa la realización original del título de «Hijo de Dios».Para percibir el sentido auténtico y original de esta confesión de Jesús como el «Hijo de Dios», vamos a indagar primero, en el nuevo testamento, cómo se expresa el significado único, mesiánico-escatológico, es decir, definitivo y universal de Jesús en el título de «Hijo» o «Hijo de Dios». Su estudio revela que ya en los aproximadamente sesenta años del período de composición de los escritos neotestamentarios se puede observar la reflexión cristológica progresiva en el uso variado del título de Hijo. Intentaremos, dentro de la obligada brevedad, aclarar con la definición del primer concilio universal de Nicea (325) cómo esta vía del título bíblico de Hijo de Dios encuentra su punto culminante y conclusión en la confesión: «El Hijo es de la misma naturaleza –homousiosque el Padre».

Si recorremos así un trecho importante del proceso histórico en la transmisión de la fe, no es para buscar algo ya pasado, sino el significado permanente, lo que supone hoy para nosotros: la cristología no fue en el nuevo testamento ni en los primeros concilios un lenguaje cuasi mitológico sobre uno de los «hijos de dioses», sino el intento de articular el «significado» de este hombre desde la perspectiva de Dios. Vamos a comentarlo muy brevemente en un esquema sistemático.

b) «Entronización» como Hijo de DiosEl uso más antiguo, en el cristianismo primitivo, del título «hijo de Dios» para designar a Jesús, comprobado por la investigación rigurosa del primer kerigma sobre Cristo, relaciona directamente este título con el Señor resucitado y exaltado, y con el mismo acontecimiento de la exaltación: la resurrección.

1.

Pascua: constituido Hijo de Dios (Rom 1, 3 s; Sal 2, 7; Hech 13, 33). —Este uso se conserva en una fórmula confesional judeocristiana que Pablo adopta en la introducción de la Carta a los romanos15: Pablo es «apóstol por llamamiento divino, elegido para anunciar el evangelio de Dios... el evangelio sobre su Hijo que por línea carnal nació de la estirpe de David y por línea del Espíritu santificador fue constituido Hijo de Dios en plena fuerza por su resurrección de la muerte, el evangelio sobre Jesucristo, nuestro Señor» (Rom 1, 3s). Es significativa la yuxtaposición de los tres títulos mayestáticos que figuran en el credo apostólico. También es significativa la distinción que el texto establece entre el ámbito terreno —«por línea camal»— y el ámbito de la nueva vida que inaugura el Glorificado —«por línea del Espíritu santificador»—. En este segundo ámbito Jesús es constituido Hijo de Dios en plena fuerza «por la resurrección de la muerte», donde la preposición por tiene sentido temporal y causal, como señalan los exegetas; por tanto, no sólo «desde la Pascua», sino «por razón de la Pascua». «De la estirpe de David», literalmente «de la semilla de David», significa que el Jesús terreno, como hijo de David, como su sucesor real, estaba destinado a ser el esperado Mesías. Pero él ejerce su poder regio y mesiánico como el resucitado, el exaltado, el constituido «Hijo de Dios»16. Es evidente la estrecha correlación existente entre el título de Mesías-Cristo y el de Hijo de15. Cf. H. Schlier, Eine christologische Credo-Formel der romischen Gemeinde. Zu Róm 1, 3 s, en Id., Der Geist und die Kirche. Exegetische Aufsdtze und Vortrdge IV, ed. por V. Kubina/K. Lehmann, Freiburg 1980, 56-59.

16. H. Schlier, o. c., 63, opina que «detrás de la fórmula anterior al Apóstol se oculta otra aún más antigua, que sería de este tenor:

Jesucristo, nacido del linaje de David,

constituido Hijo de Dios

por la resurrección de la muerte

Esta fórmula pertenece al ámbito de la teología judeo-cristiana, que vio en el Jesús terreno al descendiente mesiánico de David y entendió su resurrección de la muerte como adopción y entronización a título de hijo de Dios, que <se utiliza como título del rey mesías>».

Dios: ser «entronizado» mediante la resurrección como Mesías-rey poderoso y definitivo significa ser constituido Hijo de Dios. Pascua significa exaltación mesiánica, designa la constitución del rey-Mesías en su poder o, lo que es lo mismo, su constitución como «Hijo de Dios».

Con este enfoque, la predicación primitiva adopta el lenguaje veterotestamentario. El título de «Hijo de Dios», en efecto, estaba firmemente asentado en el «ritual de la coronación» judío.

El Salmo 2 hace referencia a este acontecimiento de la entronización: «Yo mismo (habla Yahvé) he constituido a mi rey en Sión, mi monte santo» (v. 6). Más conocido es el versículo siguiente, que luego fue asumido por los cristianos: «Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». El rey israelita es reconocido, pues, como hijo por un decreto de Yahvé y participa de ese modo en el derecho de soberanía, en la posesión y la herencia de Dios.

Esta idea de filiación divina del rey está tomada muy probablemente del ritual de coronación en Egipto. Pero esa filiación se concebía en Egipto como una filiación en sentido físico17. En el ámbito de la creencia en Yahvé es evidente que no incluía la idea de una generación física del rey por Dios, cosa frecuente en mitologías de la Antigüedad. Israel remodeló la filiación divina física en una filiación «legal», o quizá más exactamente: en la idea de elección. La designación del rey veterotestamentario como «hijo de Dios» no se refiere a la generación en sentido físico, «literal», sino que se entiende como institución, como reconocimiento, como elección. El texto del salmo lo dice claramente: la frase «hoy te he engendrado» no alude a la generación y al nacimiento del rey, sino a la «entronización», la constitución en la dignidad de rey. Al ser entronizado en su dignidad, en su poder, el rey obtenía la elección, institución y reconocimiento como «hijo de Dios».

Este lenguaje egipcio desmitologizado, que había adquirido ya una relevancia cultual y jurídica en Israel, se transfiere ahora a la función del nuevo mesías-rey y a su «entronización» definitiva: «Resucitado y exaltado» significaba (en la línea de este lenguaje judío) constituido hijo de Dios «en plena fuerza». Es obvio que tal lenguaje judío adquiere una significación específica en Jesús por su figura y su destino especial, que va más allá del uso lingüístico judío, ya que él es el «Mesías crucificado» y su exaltación es a la vez ajusticiamiento (cf. Jn 3, 14-16; 8, 28; 12, 32); la única corona que sostiene sobre la cabeza es la corona de espinas; su actitud regia es su impotencia indefensa; este soberano es a la vez cordero que fue sacrificado (cf. Hech 8, 32 s; Ap 5, 12); este hijo de Dios es a

17. Por lo demás, el título de «hijo de Dios» pasó a ser en el período helenístico, desde Egipto, un tratamiento mayestático romano. El emperador Augusto, por ejemplo, fue llamado Dei filius, en griego Theou hyios.

la vez el siervo de Dios (cf. Flp 2, 7) que «sufriendo aprendió a obedecer, y así consumado, pasó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen a él» (Heb 5, 8s).

En este contexto de la raíz pascual del título cristológico de Hijo de Dios es importante el carácter soteriológico-funcional del lenguaje: también este título expresa la significación de Jesús para nosotros, su relación con nosotros. «Hijo de Dios» no significa directamente una designación individual, personal, referida a Jesús como persona concreta, sino a la función especial que desempeña para todos nosotros. Es lo que expresa claramente una alocución de Pablo en los Hechos. Este texto fue escrito (por Lucas) al menos veinte años después del comienzo de la Carta a los romanos. En estos dos decenios se avanzó mucho en la reflexión sobre Jesucristo, pero aún perdura el planteamiento original con toda claridad.

«Pero Dios le resucitó de la muerte; durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Os anunciamos, pues, el evangelio: la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como se dice ya en el Salmo 2: <Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado>. Y que lo resucitó de la muerte para nunca volver a la corrupción lo tiene expresado así: <Os cumpliré la promesa que aseguré a David> (cf. Is 55, 3)... Sabed, pues, hermanos, que se os anuncia el perdón de los pecados por medio de él, y de todo aquello de que no pudisteis rehabilitaros con la ley de Moisés, se rehabilita gracias a él todo el que cree» (Hech 13, 30-39).

También aquí se entiende la exaltación pascual de Jesús como el «acto generativo» en el sentido del ritual de entronización judío. Y su constitución como Hijo de Dios es el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo.

Resumamos de nuevo: el uso cristiano original del título judío de «hijo de Dios» entiende la resurrección/exaltación como entronización mesiánica. Esta expresión sugiere lo que es Jesús para nosotros, describe su función mesiánica en la obra salvífica de Dios. El título de «hijo de Dios», aplicado ante todo al Resucitado-Exaltado, se emplea pronto para designar al Hijo de David, a Jesús en su existencia terrena18. En efecto, si la resurrección no se limitó a ser lo sorprendente, lo totalmente otro, lo nuevo, sino que fue también la confirmación y. consagración definitiva del camino terreno de Jesús, había

18. Cf. G. Dautzenberg, Chrisrusdogma ohne Basis? Rückfragen an das Neue Testament,, Essen 1971, 18-21.

que destacar esta cualificación mesiánica de su quehacer terreno y, por tanto, el quehacer terreno del Hijo de Dios, ahora exaltado.

2. Bautismo y tentación del Hijo (Mc 1, 9-11; Mt 4, 1-11). —Esto ocurrió muy pronto de un modo expreso y programático en el relato del bautismo del evangelio de Marcos: «Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Y en seguida, mientras salía del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hasta él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, a quien quiero, mi predilecto» (Mc 1, 9-11).

Hay tres puntos importantes en este texto para nuestro propósito:

a. Marcos coloca la escena del bautismo, programáticamente, al comienzo de su evangelio. Esa escena de revelación explica claramente, al comienzo del evangelio, quién es Jesús, qué significa para nosotros: al ser bautizado por Juan, Jesús aparece como el dotado de Espíritu y como «Hijo» de Dios.

b. Lo que Rom 1,3 s situaba en el acontecimiento pascual, aparece aquí retrotraído al inicio de la actividad pública de Jesús: Jesús es declarado Hijo ungido por el Espíritu al comienzo de su aparición. Esto significa que la reflexión sobre el nexo entre su actividad y su exaltación lleva a una ampliación del concepto de «hijo de Dios»: el Jesús terreno, prepascual, es ya el Mesías y, por tanto, «hijo de Dios».

c. Esta ampliación del uso del título «hijo de Dios» favoreció también una clara acentuación de contenido: el título de «hijo de Dios» implicaba en el ámbito judío la idea de poder soberano. ¿Dónde reside la

exusia, el pleno poder del Terreno? Por eso la expresión especial «hijo de Dios» aplicada al Jesús terreno, con su debilidad e impotencia, significa aquí la infusión del Espíritu santo, que le capacita para enseñar, curar, expulsar demonios y hacer milagros. Pero dicha expresión adquiere también un carácter marcadamente relacional, soteriológico y funcional; es decir, el título, en su ampliación, expresa la misión de este Hijo de Dios.Es lo que pone de relieve con toda claridad el relato de la tentación19. El evangelio de Mateo amplió el escueto relato de Marcos en una reflexión teológica, una especie de diálogo entre letrados, donde Satanás, como antagonista de Jesús, se dirige a éste con el apelativo de «hijo de Dios» y le tienta especialmente con este título.

«Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan» (Mt 4, 3).

19. Cf. Ch. Schütz, Los misterios de la vida y actividad pública de Jesús, en Mysterium Salutis 1I1/2, Madrid 1969, 72-141, especialmente 88-102 (la tentación de Jesús).

«Si eres hijo de Dios, tírate abajo» (Mt 4, 6).

Jesús rehúsa beneficiarse de tal «milagro», apelando igualmente a palabras del antiguo testamento, y da a entender que el Hijo de Dios no puede abusar de su poder, es decir, del espíritu de Dios que ha recibido —podríamos decir: de su «filiación», en el sentido del título—ni para su propia satisfacción ni para dar el espectáculo de un milagro grandioso a fin de obligar a la gente a reconocerle. Sólo puede utilizar el Espíritu para la misión que ha recibido. En otros términos: Mateo explica en la escena de la tentación que Jesús es el «hijo de Dios», no para sí mismo, sino para nosotros. «La designación del Jesús terreno como <hijo de Dios> sirve para expresar su elección, envío salvador e infusión del Espíritu en un sentido único»20. Esta afirmación es válida, obviamente, para toda la existencia de Jesús. Por eso era de esperar que el tiempo anterior a su actividad pública, su infancia, su nacimiento, quedara pronto incluido expresamente como ámbito de utilización y comprensión del título de «hijo de Dios».

3. Concepción y nacimiento (Lc 1, 31-35). —Es lo que hace el «evangelio de la infancia» de Lucas en la conocida perícopa del anuncio a María: «Será grande, se llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado...» (Lc 1, 32).

El hijo de David será, pues, siempre en la línea de la idea del Mesías, un rey de nuevo estilo, «Hijo del Altísimo». Y lo que le cualifica especialmente desde el comienzo de su existencia terrena es el Espíritu santo de Dios, la fuerza del Altísimo, que hace de este Jesús el «hijo de Dios»: «El Espíritu santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso al que va a nacer lo llamarán <Hijo de Dios>» (Lc 1, 35).

La vía cognitiva, el proceso de reflexión creyente, se ha retrotraído, pues, en estos pocos decenios de reflexión cristiana sobre Jesús, el «Hijo de Dios», desde la exaltación, pasando por el bautismo, hasta la concepción y el nacimiento. El título «hijo de Dios» expresa la relación especial de Jesús con el Padre y con nosotros, su función mediadora, que se manifestó plenamente mediante su exaltación. Esta relación especial de Jesús con el Padre y con nosotros marca ya toda su existencia terrena. Él es desde el nacimiento el «Hijo del Altísimo», lleno del Espíritu.

c) El «hijo» que dice Abba

El desarrollo o explicitación del título «hijo de Dios» en su aplicación a Jesucristo aparece influido y apoyado, superpuesto e interferido por el uso del término «hijo» (sin el genitivo «de Dios») aplicado

20. G. Dautzenberg, Christusdogma ohne Basis?, 20.

a Jesús y, por tanto, por el título de «hijo» en uso absoluto. El término «hijo» aplicado a Jesús está determinado lingüística y objetivamente por el tratamiento acentuado, espontáneo, de Dios como Padre. Las religiones de Oriente conocieron, obviamente, desde milenios atrás la designación de una divinidad como Padre, y el judío creyente de la época de Jesús podía tratar obviamente a Dios como Padre. Pero el título se aplicaba entonces en forma solemne y oficial: Abi, Abinu: algo así como «mi Señor Padre». «El tratamiento arameo de abba debe considerarse sin duda como una característica del lenguaje de Jesús, ya que esta forma diminutiva, tomada del habla infantil, es simplemente impensable dentro del lenguaje orante del judaísmo contemporáneo»21. La familiaridad e intimidad de la relación especial con Dios que guarda Jesús y que se expresa en este tratamiento es fundamental para conocer la conciencia de Jesús como «hijo» frente al - «Padre» y por eso es también fundamental para conocer la proclamación cristiana de Jesús como Hijo.

1. Obediencia a la voluntad del Padre

(Mc 14, 36). —Para comprender la relación de filiación así expresada es importante observar el contexto en que se nos ha transmitido la expresión Abba. El evangelio primitivo de Marcos, que conserva el texto original, la sitúa en el penoso trance del Huerto de los olivos, donde la confianza absoluta de Jesús sufre su prueba decisiva. «Decía: Abba ¡Padre!: todo es posible para ti, aparta de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú» (Mc 14, 36): Él es hijo del Abba en el sometimiento a la voluntad del Padre. El hijo • orante, suplicante, creyente, se confía, se abandona, se entrega al Abba. El contrapunto Abba confiere, pues, a la palabra «hijo» un sentido mucho más íntimo, personal, existencial que la expresión «hijo de Dios» en la línea de la soberanía y la realeza. Lo primero procede del núcleo íntimo de la oración personal; y lo segundo, de una ideología sobre el rey como fundamento estatal, de una especie de «teología política» al estilo veterotestamentario. Pero ya en tiempo de la primera tradición de fe, reflejada en el nuevo testamento, ambos aspectos- se fecundan mutuamente.En este punto: se pone de manifiesto algo inesperado: también el título de «hijo», aplicado en sentido absoluto, expresa con más fuerza, sobre el trasfondo del tratamiento de Abba, la relación especial y única

21. F. Hahn, Christologische Hoheitstitel, 320. Más cauto se muestra sobre el valor de este apelativo D. Zeller, God as Father in the Proelamation and in the Prayer of Jesus, en A. Finkel/L. Frizzell (eds.), Standing•before God, New York 1981, 117-129.

con Dios, revela un carácter y un uso relacional y funcional de este título: la referencia del Hijo a nosotros, su función redentora.

2. Todos nosotros somos «hijos de Dios» (Rom 8, 15; Gál 4,

6). —Hay, en efecto, además de la ya mencionada oración de Jesús en el Huerto de los olivos (Mc 14, 36), otros dos pasajes en el nuevo testamento donde aparece la singular palabra Abba, en arameo. Ambos textos resultan sorprendentes porque nos implican a todos en esa relación de filiación e infancia con el Abba-Padíe:«Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará vida también a vuestro ser mortal, por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros,.. Porque todos los que se dejan guiar del Espíritu son hijos de Dios. Mirad, no recibisteis un espíritu que os haga esclavos y os vuelva al temor; recibisteis un Espíritu que os hace hijos y que nos permite gritar: Abba ¡Padre! Ese mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios; ahora, si somos hijos, somos también herederos: herederos de Dios, coherederos con Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también glorificados con él» (Rom 8, 11-17).

No sorprende sólo que la idea de filiación aparezca también aquí asociada a la pascua. Sorprende sobre todo nuestra inclusión en esa filiación... concretamente mediante nuestra. participación en la existencia y el destino de Jesucristo, mediante la participación en. su espíritu. Todos somos, y debemos ser cada vez más, «hijos de Dios» por mediación del Hijo Jesús y por la participación en él.

Es la idea que formula el otro pasaje paulino de la Carta a los gálatas, donde Pablo inserta una fórmula confesional anterior a él:

«Pero cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban. sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a vuestro interior el Espíritu de su Hijo, que grita: Abba ¡Padre! De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero, por obra de Dios» (Gál 4, 4-7).

Tampoco aquí aparece, pues, la relación hijo-padre descrita como algo exclusivo, subsistente en sí, afectando sólo a Jesús y al Padre, sino como una filiación donde todos estamos incluidos. Porque Dios no es sólo el Abba de Jesús, sino también el Abba de todos los hermanos y hermanas de Jesús. Entiendo que es muy importante para todos nosotros dejar bien claro que el lenguaje bíblico sobre el' «hijo de Dios» (en la perspectiva de la teología de la realeza) y sobre el «hijo» (en la perspectiva de la relación personal de Jesús orante con Dios) acentúa decisivamente la relación con nosotros, la «funcionalidad» de la filiación.

3. El hijo «único» (Jn 1, 14; 3, 16. 18). —Esto no elimina, obviamente, la cuestión de la diferencia existente entre nuestra relación de filiación con Dios y la filiación divina de Jesús. Los enfoques más importantes para aclarar esta diferencia están ya sugeridos en los textos. Precisamente la función mediadora de Jesús de cara a nuestra relación filial con Dios implica su peculiaridad, la «unicidad» de su filiación. La fe reflexiva se encuentra aquí con la pregunta insistente sobre la naturaleza de la filiación de Jesús, una filiación capaz de ejercer una función soteriológica con nosotros. Y es importante saber cómo hay que considerar y expresar ese aspecto de su filiación que le permite incluirnos a nosotros en la relación de filiación con Dios. Marcos y los otros dos sinópticos expresan este aspecto con el adjetivo «querido» (agap&os) en la perícopa sobre el bautismo: «Tú eres mi hijo querido» (Mc 1, 11; cf. Mt 3, 17; Lc 3, 22). También Pablo lo destaca de la multitud de hermanos y hermanas que son hijos de Dios, al caracterizar la «relación de parentesco» especial de Jesús con Dios con el adjetivo «propio» (idios): «él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros» (Rom 8, 32), o cuando lo llama «primogénito» (prototokos) entre muchos hermanos (Rom 8, 29).

Pero es Juan el primero y el único en utilizar el término que expresa con toda claridad la unicidad de la relación filial de Jesús, expresión que es el presupuesto de su misión, de su función pública: el término que asume y fija el símbolo de los apóstoles: «el hijo unigénito, único» (monogenés huios). Este progreso de la reflexión y de la designación diferenciada en Juan hace que el cuarto evangelio no llame a los creyentes simplemente hijos (hyoi) de Dios, como los sinópticos, sino que en los pasajes correspondientes diga siempre niños (tekna) de Dios: Juan subraya, pues, lingüísticamente la diferencia entre Jesús y los creyentes y, en consecuencia, la singularidad de la filiación divina de Jesús. También los sinópticos y Pablo consideran obviamente la filiación divina de Jesús algo único, como se desprende de la naturaleza de su mesianidad; pero en Juan este aspecto es objeto de una reflexión especial y se trasluce en un término relevante y expresivo: hijo unigénito. Sólo él, el unigénito, puede transmitir la vida de Dios, la verdad y el amor de Dios. Él es el testigo ocular de Dios gracias a la familiaridad con él. Porque Dios lo comparte todo con su Hijo único, éste puede hacemos participar en Dios. Tal es la idea juánica funda-mental, que apoya la misión de Jesús en su filiación divina única. Sin eliminar ni reducir la idea de función, los textos juánicos señalan queesa idea funcional incluye una idea sobre el ser que permite ejercer dicha función.

No hay que olvidar, sin embargo, que esta idea no aparece sólo en el evangelio de Juan, de composición tardía, sino que está presente desde el principio, como una línea constante, en el anuncio cristológico de que Jesús viene de Dios a nosotros. Esto significa que, además de la línea de ascenso que aparece ahora, además de la cristología ascendente, que subraya la elevación, hay en las primeras fórmulas de proclamación la idea del descenso, una cristología explícita de abajamiento y encarnación que señala la llegada de Cristo desde Dios, su envío por el Padre.

d) La «preexistencia» del Hijo22

Ya los himnos a Cristo y las fórmulas de envío primitivos, prepaulinos, expresan la idea de abajamiento (junto con la idea de «preexistencia»). El momento desencadenante de tal idea es también, obviamente, la experiencia pascual, porque ésta es la verdadera «cuna» de cualquier confesión explícita de Cristo. Pero conviene tomar en serio el hecho de que los inicios de la fe cristiana presentan los dos modos de interpretación (elevación y descenso), que se condicionan, se interpenetran y se aclaran mutuamente y no admiten la contraposición. La idea de «preexistencia» de Jesús en Dios antes de su envío a este mundo temporal tiene raíces propias, igualmente judías, y utiliza por tanto un modo de representación que se desarrolló de modo in-dependiente y se combinó y asoció luego al título de «Hijo de Dios»23.

1. La sabiduría de Dios.—Desde el siglo III a.C., el judaísmo solía personificar la sabiduría de Dios y la describía con metáforas impresionantes. En la especulación sapiencial judía, la sabiduría, pro-cedente directamente de Dios, ejercía una función asociadora y mediadora en la creación y en la revelación: la sabiduría procede de la boca del Altísimo, nacida cuando aún no existían los mares; abarca

22. Cf. W. Láser, Jesus Christus-Gottes Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Zur Deutung der Prdexistenzaussagen in der gegenwdrtigen Theologie: Internationale Katholische Zeitschrift 6 (1977) 31-45; G. Schneider, Prdexistenz Christi. Der Ursprung einer neutestamentlichen Vorstellung und das Problem ihrer Auslegung, en J. Gnilka (ed.), Neues Testament und Kirche, Freiburg 1974, 399-412.

23. Cf. H. Merklein, Zur Entstehung der urchristlichen Aussage vom prdexistenten Sohn Gottes, en G. Dautzenberg (ed.), Zur Geschichte des Urchristentum, Freiburg 1979, 33-62.

el

círculo del cielo y las profundidades de los abismos (cf. Eclo 24, 3-7; Prov 8, 22-33); «iniciada en el saber de Dios, determinó sus obras» (Sab 8, 4). El creador del universo le asignó Israel como morada y herencia; Sión, la ciudad que él ama, está llena de sabiduría. Creada antes del tiempo, desde el principio, durará toda la eternidad (cf. Eclo 24, 8-12), y grita en la calle: «Volveos a escuchar mi reprensión, y os abriré mi corazón comunicándoos mis palabras» (Prov 1, 23). La figura de la Sabiduría presentaba, por una parte, una relación próxima con la torá, la ley mosaica, en la que se «incorporó», y se combinó por otra parte con la teoría estoica sobre el logos, corriente en el «helenismo». Algunos círculos helenísticos, judíos y cristianos, asumieron esta forma de lenguaje y de pensamiento elaborada en la doctrina sapiencial de la «preexistencia» y la plasmaron en una «cristología de la preexistencia», expresando así la significación de Jesús crucificado y resucitado como Revelador de Dios y Salvador24. Dios actúa curando, revelando y redimiendo, por medio de Jesús como Sabiduría y Logos.2. Cristología primitiva del descenso (cf. Flp 2, 6-11; Col 1, 15-20; Rom 8, 3).

—En la época primitiva de la «cristología de la preexistencia», esta idea del descenso, de la bajada, de la humillación, no está ligada aún expresamente al título de «hijo de Dios», aunque aborda ampliamente la elevación como meta del universo.24. «El hecho de que la muerte redentora de Jesús cuestionase la función mediadora del templo y de la torá no podía entenderse como cuestionamiento de la función soteriológica de la Sabiduría. En la medida en que se desligó el templo y la torá de su conexión con la Sabiduría, Jesús mismo recibió quizá la impronta de la Sabiduría: había que confesar a Jesús como encarnación y revelación de la Sabiduría. Así nació la idea de la cristología de la preexistencia...

Sin embargo, a nivel de la historia de las religiones y de la tradición no se puede considerar la cristología de la preexistencia como una transformación de la especulación sapiencial, orientada hacia el templo y la torá, del judaísmo helenístico de Jerusalén partiendo de la confesión de la significatividad soteriológica de la muerte de Jesús» (o. c., 53)

Por ejemplo, el himno primitivo a Cristo que Pablo transcribe en su Carta a los filipenses, celebra en su primera parte la alienación en figura de esclavo, el abajamiento hasta la muerte en cruz. Y en la segunda mitad, que conecta con la primera por la partícula «por eso», habla de la elevación de Jesús a través de la muerte, al ser constituido por Dios como Señor del universo.

«El, a pesar de su condición divina,

no se aferró a su categoría de Dios,

sino que se despojó de su rango

y tomó la condición de esclavo,

haciéndose uno de tantos.

Así, presentándose como simple hombre,

se abajó,

obedeciendo hasta la muerte

y muerte en cruz.

Por eso Dios lo elevó sobre lodos

y le dio el nombre,

de modo que todos

—en el cielo, en la tierra, en el abismo

doblen la rodilla ante el nombre de Jesús

y toda boca proclame:

Jesucristo es el Señor

para gloria de Dios Padre» (Flp 2, 6-11)

La combinación de la idea de preexistencia con la idea de elevación pascual, y la imagen del camino recorrido desde Dios hasta el mundo, y a la inversa, dieron una dimensión cósmica al acontecimiento de Cristo y favorecieron así un determinado esquema de pensamiento en la segunda mitad del siglo I.

Por ejemplo, el himno a Cristo de la Carta a los colosenses presenta este dilatado horizonte donde el acontecimiento de Cristo adquiere toda su dimensión:

«Este es imagen de Dios invisible,

pues por su medio se creó el universo

celeste y terrestre,

lo visible y lo invisible...

todo fue creado por medio de él y para él.

El es antes que todo

y el universo tiene en él su consistencia...

El es el origen,

el primero en nacer de la muerte;

y así tiene en todo la primacía,

pues Dios, la Plenitud total,

quiso habitar en él

para por su medio reconciliar consigo el universo»

(Col 1, 15- 20)

La combinación más antigua entre cristología de la preexistencia y título de hijo aparece en una fórmula de envío incluida en la frase ya mencionada sobre ascenso-descenso de la carta a los Gálatas (Gál 4, 4-7) y en el pasaje de la Carta a los romanos, de estructura similar: «lo que le resultaba imposible a la ley... lo ha hecho Dios: envió a

su propio Hijo en una condición como la nuestra pecadora... para que la exigencia contenida en la ley pueda realizarse en nosotros, que ya no vivimos según la carne, sino según el espíritu» (Rom 8, 3 s).Lo peculiar del envío de Jesús frente al envío de los profetas aparece en la combinación entre la idea de preexistencia, la idea de misión y el título de hijo de Dios. El principio está en correspondencia con el fin: la elevación se basa en el plano más íntimo de Dios. Y este movimiento de descenso y ascenso o, en lenguaje más corriente, en-carnación y resurrección, constituye la acción salvífica de Dios en nosotros y para nosotros, como analizaremos expresamente. Esto último aparece siempre subrayado. No se trata de una especulación abstracta sobre el ser peculiar de Jesucristo y su condición especial. Su peculiaridad aparece siempre en el marco de su acción en nosotros y para nosotros. El es «el Hijo», porque y en tanto que ha venido por nosotros y está siempre presente en su estado perfecto.

3. Evangelio de Juan: el Hijo es la Palabra (el Logos).

—«Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por él se salve» (Jn 3, 17). Es la misma idea expresada en el lenguaje del evangelio de Juan. El título de «hijo» desempeña en él un papel fundamental, como una descripción sintética del ser y el hacer de Jesús. El Hijo es el enviado del Padre, su portavoz, su palabra. «¿Qué hace?» y «¿quién es él?» no son dos preguntas diversas en referencia a Jesús. El da a conocer a su Padre porque es la palabra del Padre. El Hijo es la dimensión audible, visible y palpable del Padre: «A Dios nadie lo ha visto jamás; es el Hijo único, que es Dios y está al lado del Padre, quien lo ha explicado» (Jn 1, 18).Es bien sabido, en parte por la solemne liturgia de la navidad, que esta idea de envío del Hijo único de Dios, que es la Palabra eterna, encontró su expresión madura a finales del siglo I en el prólogo del evangelio de Juan:

«Al principio ya existía la Palabra,

la Palabra estaba con Dios

y la palabra era Dios» (Jn 1, 1)

La inserción de este antiguo himno al Logos en el evangelio indica a las claras quién es esta Palabra:

«Y la Palabra se hizo carne

y habitó entre nosotros

y contemplamos su gloria,

gloria de Hijo único del Padre,

lleno de amor y lealtad...»

«Porque la ley se dio por medio de Moisés,

pero el amor y la lealtad nos han venido por Jesucristo»

(Jn 1, 14. 17)

Dos breves observaciones para la comprensión correcta de la cristología de la preexistencia. En primer lugar, la importante constatación de que Juan, con la forma concreta de su cristología de la preexistencia, intenta sentar una afirmación esencial, una afirmación entitativa que describe el ser de Dios como salvación para nosotros, que pone de manifiesto que la esencia de Dios y, por eso, también la obra de Jesús, consiste en ser para nosotros, actuar en favor nuestro. La obra de Jesús es inseparable de nosotros. De la vida íntima de Dios nace la Palabra que nos confiere vida, luz y salvación. «Porque Dios se reveló y comunicó en Jesucristo de modo definitivo, sin reservas y en forma insuperable, Jesús entra en la definición de la esencia eterna de Dios... La historia y el destino de Jesús se basan, pues, en la esencia de Dios; la propia esencia de Dios aparece como un acontecer»25.

La segunda indicación es una velada advertencia: esa cristología de la gloria que contempla en cierto modo el final esplendoroso y el origen insondablemente glorioso de esta Palabra, corre fácilmente el riesgo de ofuscar, por puro «brillo», los «treinta años» amargos, sobre todo esa muerte terrible e ignominiosa. Una cierta tendencia en este sentido se advierte ya en el propio evangelio de Juan. Si el Hijo es la epifanía, aparición y revelación del Padre, ¿cómo se puede concebir humanamente la impotencia de su existencia terrena dolorosa? (cf. Jn 18, 6). La cristología escolástica entró justamente aquí en una especie de callejón sin salida y resultó sumamente difícil compaginar la capacidad de sufrimiento humano de Jesús y su filiación divina «plenamente consciente».

La idea de preexistencia en la cristología de la encarnación sólo se concibe correctamente si la «Palabra eterna» no estrecha, reduce y desvaloriza la vía terrena de Jesús, sino que el ser del Logos divino posibilita y sustenta este destino humano.

Hemos recogido algunos puntos de vista sobre la compleja reflexión acerca del título «hijo de Dios» llevada a cabo en tiempo de la Iglesia neotestamentaria. En ellos se ha podido reconocer ya cómo se utilizaron y reinterpretaron ciertas ideas judías, y también paganas, contemporáneas, para describir la función y el significado de Jesús.

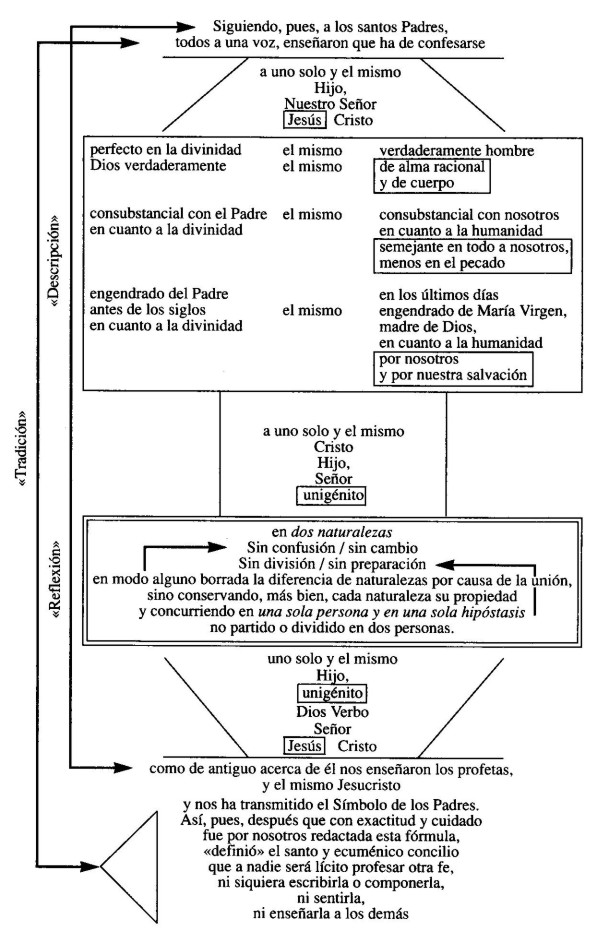

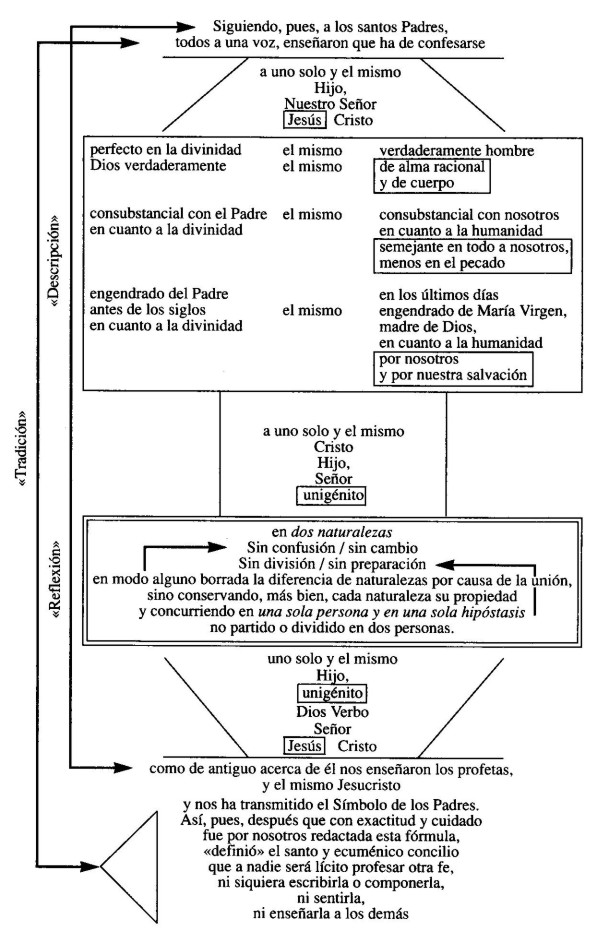

25. W. Kasper, Jesús el Cristo, o.c., 215 s.